2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ東京」は第二回の開催となります。

本記事では、第2回リアルゼミなかから、冒頭に講演された総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長(当時)である田邉 光男様の基調講演の概要をお届けします。

プロフィール

平成7年、旧郵政省入省。在マレーシア日本国大使館、総合通信基盤局データ通信課、中国総合通信局放送部長、広告代理店(官民交流)、自治行政局政党助成室長、デジタル庁統括官付参事官等を経て、本年6月から現職。「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」を立上げ、日々有識者と意見交換をしながら今の時代に求められるICTリテラシー向上の施策を推進している。

概要

総務省は、これまで主に青少年を対象として、ICTの利用に伴うリスクの回避を促すことを主眼に置いたICTリテラシー向上施策を推進してきた。しかし、ICTの利用が当たり前になった今日、ICTを適切に活用するためのリテラシーが必要になっている。このため、総務省では「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」を開催したところ、今回は本検討会の検討状況をご紹介する。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

はじめに:リテラシー施策への思いと背景

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課の田辺氏は、これまで郵政事業などを担当してきましたが、現在はデジタル社会におけるリテラシー政策の推進を担っていらっしゃいます。本講演では、デジタルシティズンシップ(以下、DC)教育の重要性や、現状の課題、そして今後の政策的な方向性についてお話しされました。

田辺氏は、DCは学校教育にとどまらず、社会教育や家庭教育など広い範囲に関わるものであり、多様な関係者とともに進めていくべき社会的課題であると強調されています。

1. ICT利用の現状とデジタル格差

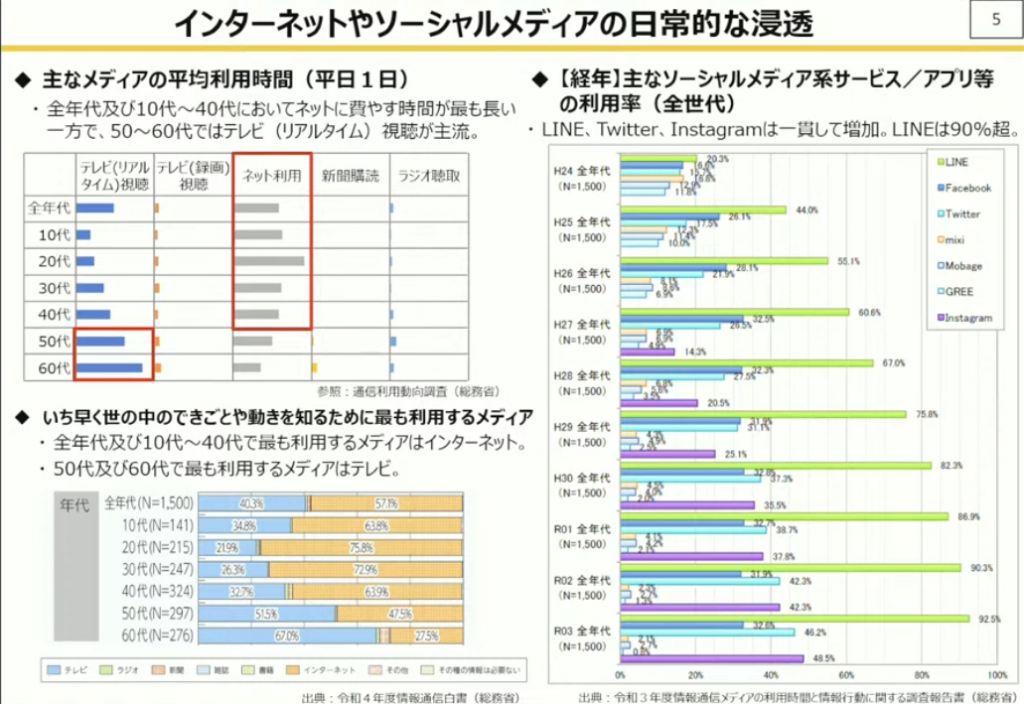

日本では、スマートフォンの世帯普及率が9割に達しており、ICTは私たちの生活にとって不可欠な存在となっています。第4世代移動通信サービスの普及により、情報通信環境が大きく変化しています。

一方で、特に高齢者層においてはICTを十分に活用できていない「情報格差(デジタル・ディバイド)」の問題が深刻化しています。例えば、70代ではスマートフォンを使いこなせていない方が5割以上にのぼっているとのことです。

また、LINEの利用率が9割を超えるなど、SNSの存在感が年々高まっており、情報取得の手段にも世代間の差が見られるようになってきています。

2. 偽情報・誤情報とリテラシーの必要性

SNSが広く普及する中で、偽情報や誤情報が拡散される事例が相次いでいます。コロナ禍におけるワクチンデマや、AIによって生成された偽画像の拡散、戦争や災害に関する誤情報など、現代社会において重要な課題となっております。

こうした情報に対処するためには、「情報リテラシー」や「メディアリテラシー」といった、情報を正しく読み取り、判断する力が欠かせません。そしてこれからの時代には、単に危険を避けるための知識ではなく、自分の目的に応じてICTを活用し、責任をもって行動できる力が求められていると述べられました。

3. 総務省の従来施策と課題

総務省ではこれまで、青少年向けにインターネットトラブル事例集やフィルタリングに関する教育など、リスク回避型の情報モラル教育を推進してきました。

しかし田辺氏は、これらは消極的で限定的なアプローチであったとし、今後は「ICTを主体的・創造的に活用する力」を育てる前向きな教育へと転換していく必要があると指摘しています。

4. 海外事例の紹介

欧州には「デジタル・コンピテンス・フレームワーク for Citizens(通称DigComp)」と呼ばれる体系的なリテラシー教育モデルがあり、アメリカでは「コモンセンス・エデュケーション」が小・中・高校生向けに整ったカリキュラムを提供しています。

日本においても、これらの国際的な先行事例を参考にしながら、国内事情に応じたリテラシー政策を設計していく必要があると述べられました。

5. 総務省による新たな構想

現在、総務省では「リテラシー向上に関する検討会」が立ち上がっており、DCを含む新たなリテラシー施策の検討が進められています。

検討会では、以下のような論点が議論されています。

• ステークホルダー(学校、家庭、地域、企業など)との役割分担

• 対象者のセグメント化(青少年、子育て層、高齢者など)

• 成果指標の設定とその評価方法

• 教材やコンテンツの開発と習得法

• 学びの場の設計(学校、図書館、携帯ショップなど)

• 教える側の人材育成

6. リテラシーのレベルと必要な能力

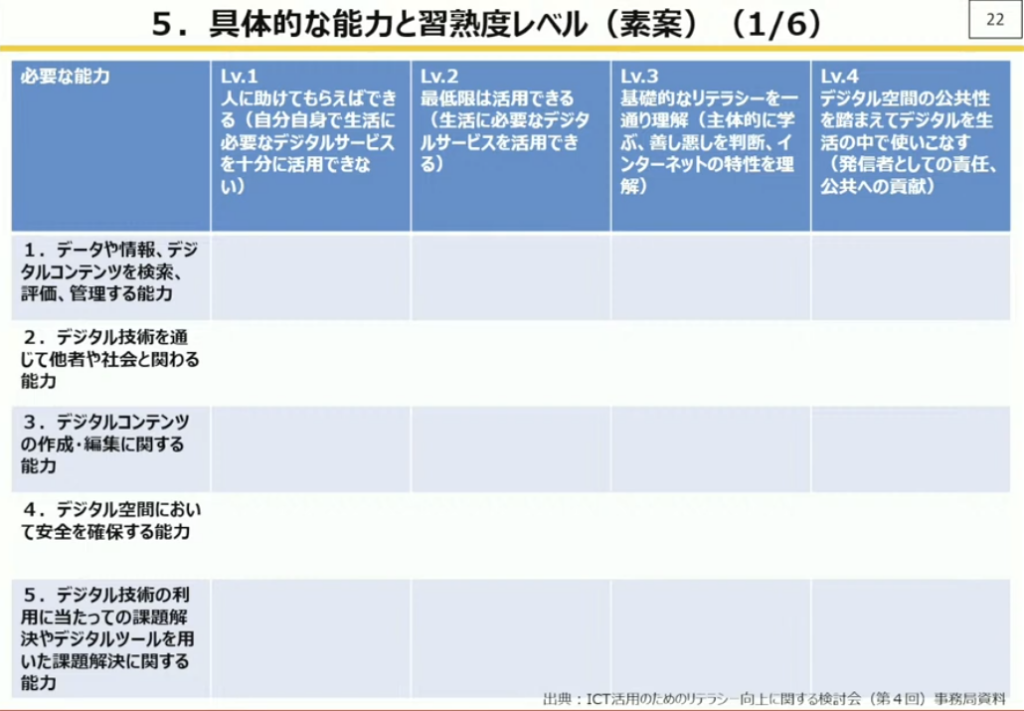

検討会では、リテラシーを以下のように4段階にレベル分けしています。

4段階のレベル(表の横軸)

1. ガイドがあればできる(他者の助けが必要)

2. 最低限のICTサービスが使える

3. 自分の目的に応じてICTを活用し、良し悪しを判断できる

4. 社会全体に配慮した責任あるICT利用ができる

また、必要な能力を次の5つの領域に分類しています(表の縦軸)。

1. 情報とデータの理解

2. 他者・社会とのコミュニケーション能力

3. コンテンツの創造力

4. 安全な利用のための行動力

5. 課題解決のためのICT活用力

それぞれの能力に応じたレベルや目標設定が検討されているとのことです。

7. 共通の課題と施策の方向性

世代や立場を超えて共通する課題として、以下の4点が挙げられています。

• フィルターバブル(同質的な情報ばかりが流れてくること)の理解不足

• 情報の性質(事実、意見、憶測など)の見極めができない

• 情報への即時反応(拡散)による熟慮の欠如

• 情報発信に対する責任意識の欠如

こうした課題に対しては、世代横断的な「共通教材」や「学びの場づくり」、そして実践的な教育・支援が重要であると語られました。

8. プラットフォームとの連携とその限界

偽情報や誤情報に対して、GoogleやFacebookなどのプラットフォーム企業は自主的な対策を進めています。総務省もそれを尊重する姿勢を示していますが、政府が介入しすぎると「表現の自由」とのバランスが問題になります。

そのため、最終的には「国民一人ひとりの判断力・リテラシー」が社会全体の健全性を守る鍵になると述べられました。

9. Web3時代のリテラシー再定義

今後、Web3(分散型インターネット)など新たな技術が浸透することで、現在のようなプラットフォーム型の管理が効かなくなる可能性があります。

そうなると、「誰かに守ってもらう」ことが難しくなり、個人が自律的に判断し行動する力が一層求められる時代になります。リテラシーはますます「全世代の必須スキル」になるという見通しが示されました。

おわりに:対話と共創から始まるDCの実装

田辺氏は、検討会で示されたフレームはあくまで「たたき台」であり、現場や市民、教育関係者との対話を重ねることで初めて実効性を持つものになると述べました。トップダウンではなく、「現場から育てていく」リテラシー政策であるべきだという姿勢が一貫しており、実際に現場での声や実践が政策を育てていくプロセスが重要であると締めくくられました。