2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

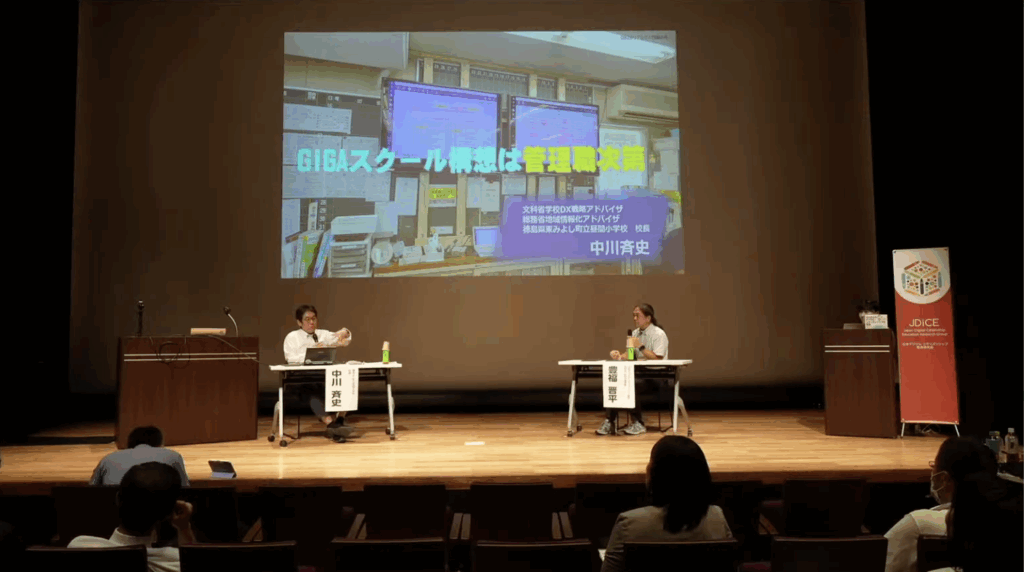

本記事では、第3回リアルゼミから、冒頭で対談を行った中川一史先生(東みよし町立昼間小学校 校長/肩書は登壇当時)と豊福新平先生(日本デジタル・シティズンシップ教育研究会 共同代表理事/国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)の模様をお伝えします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

管理職が変われば学校も変わる──GIGAスクール構想のカギを握る「リーダーの視点」

GIGAスクール構想が全国で進む中、現場でその成果に差が出ているのはなぜなのか。中川一史先生と豊福新平先生の対談では、「管理職次第」という言葉が象徴するように、校長や教育委員会の姿勢が学校現場のDXを大きく左右している実態が明らかにされました。

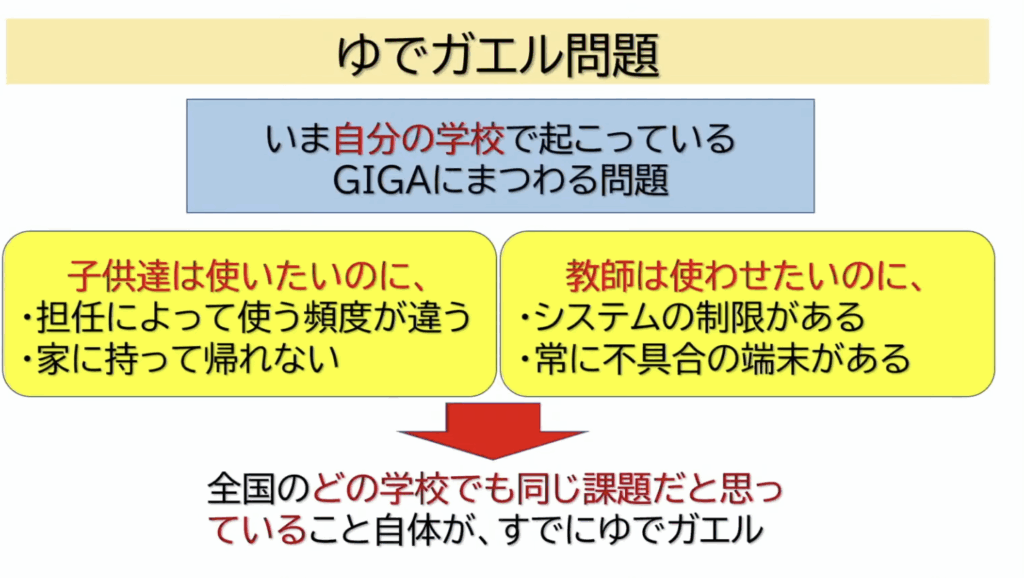

この対談では、中川先生が現場でどのようにICT活用を推進し、どのように教職員の心を動かしてきたか、また豊福先生が全国の事例を踏まえて、教育現場の「二極化」の現状とその背景が指摘されました。現場任せにせず、組織全体でICT環境とその運用ルールを整える重要性が強調され、特に「学校ごと、担任ごとでICT活用に差が出てしまうことが、子どもの教育機会の不平等を生んでいる」と指摘した点が大きな課題であることが指摘されました。

GIGAスクール構想の本質は、単に端末やネットワークを整えることではなく、それをいかに日常の教育活動に「自然に」「全員で」取り入れていくかにあるのですが、そのために必要なのは、現場任せの個人技ではなく、学校としての「共通ルール」と「ビジョン」を明示する管理職のリーダーシップであるという点で、中川先生と豊福先生の意見は一致していました。

使う・使わないを分けるのは「信念」と「環境整備」

次に話題となったのは、教員個人のICT活用への姿勢の違いについてです。中川先生は、小学校と中学校の教員ではICTに対する抵抗感の性質が異なると指摘しました。小学校の教員は「使いたくない」というよりも「途中で止まったらどうしよう」といった不安を抱えている場合が多く、サポート次第で乗り越えられるケースが多いとのこと。一方で、中学校の教員には「絶対に使わない」というポリシーを貫く人も少なくないという実態が語られました。

この背景には、教科担任制の中で教員が学級担任と異なり、子どもの全体像を見づらい構造的な課題があるとされました。特に「ICTは板書と口頭だけで十分」とする固定観念を持つ教員は、自校のスタイルを正当化し、他校との比較や情報共有からも距離を置いてしまう傾向があるといいます。

また、豊福先生が指摘した「使っている学校は日常的にICTを活用しており、使わない学校はGIGA以前とほぼ変わっていない」という二極化の深刻さは、参加者に強い警鐘を鳴らしました。この現象は、単なる端末やスキルの問題ではなく、管理職の信念と、教員が安心して使える「仕組み」と「文化」が構築されているかどうかにかかっています。

組織としてのルール化が生む“子ども主導”の活用環境

中川先生の学校では、着任からわずか数ヶ月で、教室や校内のICT環境を徹底的に見直したそうです。職員室にはディスプレイを設置し、体育館には常設のプロジェクターを導入、さらには児童が自然と校長室に集まるような“入り口の仕掛け”まで工夫されています。こうした環境整備の目的は、ICTが特別なものではなく、日常の一部として馴染ませていくことにあります。

特に印象的だったのは、「個人任せにしてはいけない」という中川先生の言葉です。担任が代わるたびにICTの扱いがガラッと変わってしまうのは、学校としての方針やルールが不明確だから。GIGAスクールは自治体ごとの整備状況に差が大きく、“戦国時代”のような状態だという例えもありました。その中で、子どもたちが共通のルールを知っていれば、新任の教員が赴任しても自然とICTを活用する流れができる。だからこそ、学校全体で方針を示すことが重要なのです。

さらに中川先生は、教職員間の温度差を縮めるための「気づき」の演出も重視しています。他校の端末と自校の端末を並べてみる、Eスポーツの会場で研修を行う、さらにはディスプレイ前に立つことすら面倒に感じる教員の心理をくすぐるような“楽しさ”の演出──これらは、単に押し付けるのではなく、教職員の心を動かす工夫として非常に有効です。

デジタル・シティズンシップの核は「対話」と「関係性」

対談の終盤では、デジタル・シティズンシップ(DC)教育の本質についても議論が深められました。ICT活用が日常となる中で、従来の「情報モラル教育」では対応しきれない現実があるといいます。DC教育は、ICTの使い方だけでなく、使うことで起こる感情や関係性、社会とのつながりについて考える学びです。子どもが“自分で考え、判断し、行動する”主体性を育むには、「立ち止まり、考え、尋ねる」プロセスを定着させる必要があると、両氏は語ります。

また、SNSやチャットのようにリアルタイム性の高い環境で、相手にどう伝わるかを意識するためには、「失敗を前提にした学びの設計」が不可欠だと中川先生は述べます。例えばマインクラフトに夢中な子どもに「穴を掘るばかりじゃダメ」と言うのではなく、彼らの“没頭”を肯定的に捉える視点こそが、管理職や教員に求められる「心の余白」なのだと指摘しました。

最後には「茹でガエル」理論も引用され、自校の状況が「当たり前」「標準」だと考えることの危険性が語られました。実は他校の方がずっと先進的で、より多様な実践をしていることもある。そうした外との接続を促すためにも、校長や教育委員会は自らのアンテナを高く張り、現場とともに変化を促す存在でなければならないと、豊福先生も力強くまとめました。

ICT環境の整備と運用の鍵を握るのは、リーダーの覚悟と組織的な設計、そして子どもたちと真摯に向き合う関係性の構築にあります。教育現場のデジタル化が進む今、改めて「誰のためのICT活用か」を問うことが、すべての学校関係者に求められているのではないでしょうか。