2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

本記事では、第3回リアルゼミから、最初の授業実践報告を行った四国中央市立川之江小学校教諭 の 岡田真澄先生のお話しの概要をお伝えします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

相手に伝わるメッセージとは――ICTを通じた「つながり」の学び

岡田真澄先生が取り組まれたデジタル・シティズンシップ教育の授業実践は、「オンライン上で自分の気持ちを上手に伝えるには」という明確なテーマのもと、子どもたちが日常生活で体験しうるシチュエーションに即した構成で行われました。特に、4年生を対象としたこの授業は、ICT機器を通じたコミュニケーションの可能性と課題の両面を体験させるという点で、大変示唆に富んだものでした。

授業設計の起点となったのは、児童への事前アンケートです。「自分専用のスマートフォンやタブレットを持ったとき、何に使いたいか」という問いには、多くの児童が「メッセージのやり取り」や「友達とのコミュニケーション」と回答し、オンライン上でのやり取りが、子どもたちにとってもはや「未来の話」ではなく、「近い現実」であることを示していました。そこで岡田先生は、単に使い方を学ぶのではなく、「どうすれば相手に気持ちが伝わるのか」という視点から授業を構成されました。

中心的な活動となったのが、「離れた場所からチャット機能を使って遊びの約束をする」という疑似体験です。4つのグループに分かれた子どもたちは、会議室、図書室、教室、仲良しホールといった異なる場所からクラスルームのチャット機能を使ってメッセージを送り合いました。子どもたちはこの活動を通して、ICTの利便性だけでなく、対面とは異なる難しさ――たとえば文面だけでは感情が伝わりづらいことや、表現の選び方ひとつで誤解を生む可能性があること――を身をもって体験していきました。

特に印象的だったのは、児童の「相手にちゃんと伝わらなかった」というもどかしさの声が多く聞かれた点です。ここに、ICT活用の「便利さ」と「不自由さ」が同時に浮かび上がります。これを受けて岡田先生は、「どうすれば相手に伝わるメッセージになるか」を探る学びへと授業を展開していきました。

感情のすれ違いを超えるために――「考える」と「立ち止まる」の力

授業の後半では、岡田先生が選定された動画教材を視聴し、「相手にとってどう受け止められるか」を考える学習が行われました。この動画には、よくあるやりとりの一例として、「お土産を買ってくるね」という一文に続いて「でもやっぱりやめた」というメッセージが表示され、受け取り手がどう感じるかを児童に問いかけるものでした。このシンプルなやりとりの中にも、伝える側と受け取る側の間に生じる「温度差」が存在することが、子どもたちにも直感的に伝わっていきます。

児童たちは動画視聴後、「記号や絵文字を使った方が伝わる」「もう少し詳しく書いた方がいい」といった工夫を次々に挙げていきました。こうした意見をもとに、実際に「お土産買ってくるね」の後に続ける断りのメッセージを自分で考える活動へとつなげていきます。ここで注目すべきは、児童が自分の考えた文面について「受け取り手がどう感じるか」を他者の立場に立って判断しようとする点です。岡田先生はこの場面で、デジタル・シティズンシップにおける重要なキーワードである「立ち止まって考える」という行動を意識化させることに成功されました。

最終的に、児童たちは自分が考えたメッセージが「相手に安心感を与えるか」「逆に不安にさせるか」を、青(OK)・黄色(ちょっと不安)といったカードで可視化し、互いに共有しました。この活動を通して、メッセージの受け止め方は一律ではないこと、そしてそのズレを防ぐためには「一呼吸置く」「自分が受け手だったらと考える」ことが大切であるという気づきを深めていったのです。

加えて、授業後の振り返りでは、「すぐ返したくなるけど、読み返すことが大切」「相手がどう思うかを考えるようにしたい」といった児童の声が多く見られ、メディアを介したコミュニケーションにおける「責任」と「配慮」の視点が育まれている様子がうかがえました。特に「すぐ返信してしまいがちだけど、立ち止まることが大事」という意識は、まさに日常生活に直結する態度変容であり、デジタル時代において子どもたちが持つべき基本的な行動規範の形成につながっています。

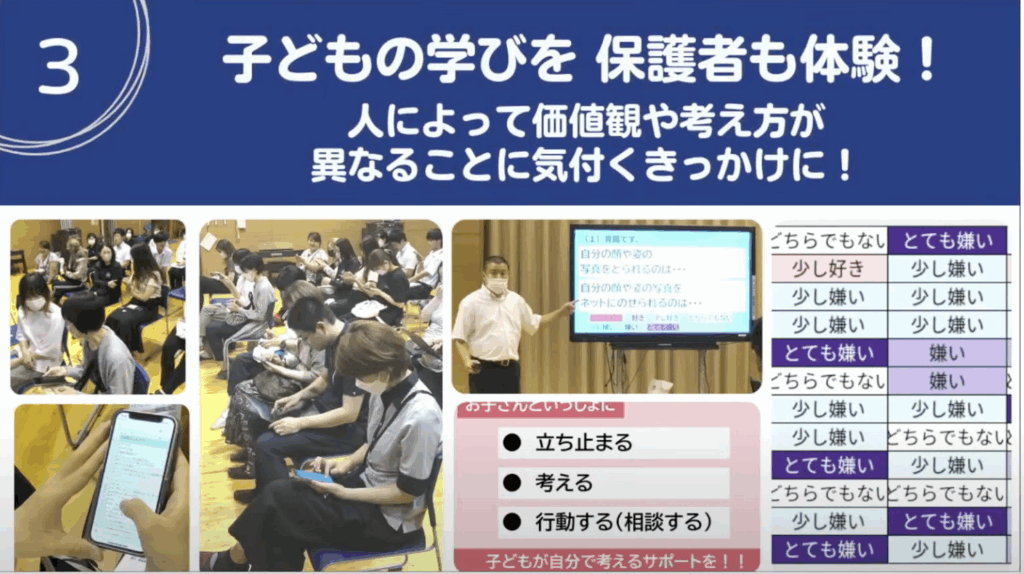

家庭と共有する学び――「相談できる関係性」づくりの出発点

岡田先生はさらに、教室内での学びを学校外へと拡張しました。授業後には、児童が学んだことを保護者に伝える機会を設け、その感想を集めました。保護者からは「顔が見えないからこそ、言葉の使い方に気をつけてほしい」「自分の言葉に責任を持つことが大切」といった声が多数寄せられ、授業内容が家庭の会話を生み、情報機器との向き合い方を家族で考える契機となったことが明らかになりました。

また、授業中には扱わなかった「困った時は相談する」という行動についても、授業後の振り返りで児童が自発的に触れたことが非常に象徴的です。岡田先生自身、「メッセージを送る際に、わざわざ誰かに相談することはないだろう」と考えて事前には扱わなかったものの、児童の内省から「迷った時には誰かに相談する」ことの必要性が自然と浮かび上がったのです。こうした発展的な学びが生まれるのは、児童が安心して自分の感じたことを言葉にできる「学びの場」が成立していたからに他なりません。

岡田先生はさらに、校内研修や他校との交流を通じて、同僚教員との共通理解の形成にも力を注がれました。特に5年生に対する「メディアバランス」に関する模擬授業を校内で共有し、その参観を通じて「長時間の利用」だけでなく「どう使っているか」という質の観点が重要であることを職員間で共有。さらに、近隣校の授業をオンラインで参観することで、視野を広げる機会にもつなげています。

こうした実践の背景には、「子どもたちが安心して情報を使い、困ったときに支え合える関係をどう築くか」という岡田先生の一貫した教育観があります。その根底にあるのは、ICT機器を「便利だが不安も伴う存在」として捉えるだけでなく、「つながり」「認め合い」「支え合い」という人間関係の本質と重ね合わせる姿勢です。

最後に岡田先生は、「失敗を叱るのではなく、どう使おうとしたのか、何がしたかったのかをまず受け止める姿勢が大切だ」と語られました。これはまさに、ICT教育に限らず、全ての教育の根底にあるべき子どもとの向き合い方を示していると言えるでしょう。

この授業実践は、ICTを単なる道具ではなく、思考や感情、関係性を育む「媒介」として捉え直す意義を強く伝えてくれているように思います。岡田先生の丁寧な設計と柔軟な対応力、そして教室と家庭、学校と地域をつなげる発想は、これからのデジタル・シティズンシップ教育の羅針盤ともなる好事例なのではないでしょうか。