2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ札幌」は第四回の開催となります。

本記事では、第4回リアルゼミの冒頭に行われた北海道教育大学 教授(前・札幌市立中央小学校校長)紺野宏子先生による基調講演「ICTのより良き使い手として主体的に取り組むこの育成を目指して」の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

現場から見えたICT活用の現状と課題

紺野宏子先生は、前任地である札幌市立中央小学校において校長として2年間勤務された経験をもとに、ICT端末を通じた教育現場の課題と可能性について語られました。自身はICTを専門とするわけではなく、むしろ不慣れな立場から校長として着任したという率直な自己紹介から講演が始まりましたが、それゆえに現場で起こる様々な葛藤や戸惑いを等身大で受け止めることができたとのことです。

中央小学校はGIGAスクール構想の札幌市モデル研究校の一つとして早期に1人1台端末を導入し、ICT活用の先進的な取り組みを担っていました。令和2年度には既に全校体制での端末活用が始まり、翌令和3年度も札幌市の研究開発指定を受けるなど、デジタル活用の実践的なフィールドが整っていました。しかし、導入が先行する一方で、現場には「使いこなせていない」「環境整備が不十分」「教員間の活用格差がある」といった声も多く上がっていたといいます。

加えて、子どもたちのICT活用に関するルールやリテラシーに関しても課題が山積していました。ICTが文房具と同じように当たり前の教育資材となることが国の方針として明言されて久しいものの、現場では「制限すること」と「主体的に使わせること」との間で揺れ動いていたのです。とくに小学校という発達段階においては、学級内で端末をどのように管理し、子どもにどの程度の自由度を与えるかが大きな論点となっていました。

モラル教育の限界とデジタル・シティズンシップへの展開

紺野先生が特に強調されたのは、「情報モラル教育」の限界でした。もちろん、パスワード管理や個人情報の扱い、インターネット利用時の注意点などについて、継続的な指導は行ってきたといいます。しかし、それが実際の行動や判断に結びついているかというと疑問が残りました。知識はあるが実践力としては根づいていない。ルールは理解していても、状況に応じた判断ができない。こうした現状に直面したとき、紺野先生は「モラル教育を知識から行動へと転換しなければならない」と痛感されたのです。

その一つの転機となったのが、端末の「持ち帰り開始」に伴う家庭との連携でした。札幌市では令和3年度に小中学校で端末の家庭持ち帰りが本格化する中、中央小学校では6月から先行的に検証を開始。保護者と共に端末の扱いについて考える「魔法の会話」という市独自の取組みと、使い方に関するチェックリスト、提出課題のマニュアル等を同封し、単なる「貸し出し」ではなく「家庭との協働」による活用を試みました。

この取り組みを通じて、保護者も子どもの端末利用の実態や学びの可能性に触れ、「一緒に考える」ことの重要性を再認識する機会となりました。また、校内では「子ども自身が判断する力をいかに育てるか」という視点が徐々に共有されるようになります。これにより、紺野先生は「情報モラルの延長線上にある、もっと本質的な『デジタルとの向き合い方』を学ばせたい」と考えるようになりました。そして、出会ったのが「デジタル・シティズンシップ教育」だったのです。

子どもが主語になる教育の実践へ

中央小学校では、経済産業省のEdTech導入補助金を活用し、オンライン教材「DQワールド」や「コモンセンス・エデュケーション」のカリキュラムを導入し始めました。しかし、既存教材の多くが中高学年向けであったため、全学年での導入を目指して、教材のローカライズや独自の授業実践がスタートしました。

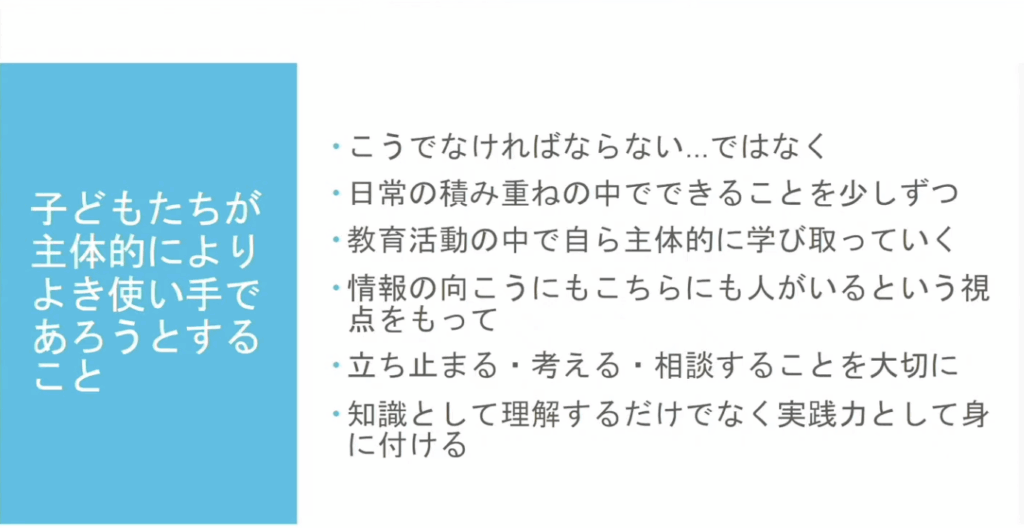

特に印象的だったのは、「デジタルの足あと」「加工された写真や動画の見え方」「1年生のメディアとの気持ちのつながり」など、多様な年齢に応じたカリキュラムを実践できたことです。授業の中で子どもたちは、他者の気持ちを想像し、正解のない問いに対して考え、話し合い、時には迷いながら自分の意見を形成していきました。これはまさに「知識から態度へ、そして行動へ」と移行していく学びのプロセスであり、「子どもが主語になる学び」の具体例そのものでした。

また、学びの成果はアンケートなどにも表れました。子どもたち自身はその教育を「当たり前」と感じていたものの、教員や保護者からは「変化を感じた」という反応が多く寄せられました。「親子で学べるいい機会だった」「子どもは正しい利用に向けての端緒についている」など、肯定的な意見が多かった一方で、「学習と娯楽の線引きが難しい」「使い方が十分に目的と一致していない」という慎重な声もあり、教育現場と家庭、地域の連携の大切さが改めて浮き彫りとなりました。

社会を見据えた教育への転換と未来への提言

紺野先生は、現代の子どもたちが生きる社会は「VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)」な時代であると指摘します。想定外の出来事や技術革新に対応する力を養うことが、学校教育に求められているとし、もはや「従来通り」の教育だけでは不十分だと語られました。

このような社会において求められるのは、「自分で考えて判断し、行動し、他者と協働しながら課題を解決していく力」です。そしてその前提として、他者の存在に気づき、尊重し、時に立ち止まり、相談するという姿勢を育むことが必要であると、繰り返し強調されました。これはICTの使い方に限らず、社会で生きる全ての人に求められる「市民性=シティズンシップ」そのものです。

また、2022年に改訂された生徒指導提要では、「児童生徒が主語となり、自ら問題を発見し、行動を決定・実行する力を育てること」が基本方針として明記されました。こうした国の方針も追い風としながら、紺野先生は「ICT活用を通じて子どもを社会的存在として育てる教育」こそが、これからの時代に不可欠であると訴えました。

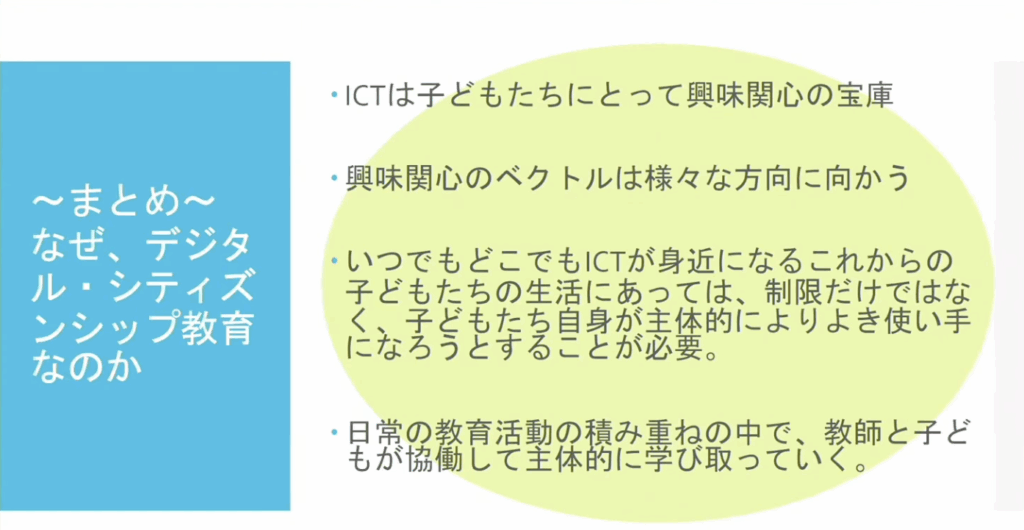

そのうえで最後に語られたのは、「大人は子どもに任せきりにしてはいけない」という警鐘でした。ICTは魅力的であるがゆえに、子どもたちの興味関心は様々な方向に向かいます。だからこそ、教師・保護者・地域の大人たちが子どもとともに対話し、協働する姿勢が必要なのです。「ICTのより良き使い手」として子どもたちを育てるということは、単にスキルを教えるのではなく、人としての在り方を育てることであり、その根底には、子どもへの信頼と、共に歩む姿勢が求められていると言えるでしょう。