2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ札幌」は第四回の開催となります。

本記事では、第4回リアルゼミから、札幌市立中央小学校 教諭 斉藤剛先生の実践報告「シェアの責任〜フェイク情報を見極めて〜」の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

メディアに「気づく」視点を育てる授業の工夫

札幌市立中央小学校の斉藤剛先生は、低学年の児童を対象に、テレビCMを教材として取り上げたメディアリテラシーの授業実践について報告されました。その背景には、昨今、学校現場や家庭で子どもたちがさまざまなデジタルメディアに日常的に触れているという実情があります。特に、小学校2年生といった低学年の子どもたちは、メディアとの距離感や情報の受け止め方についての意識がまだ十分に育っていない段階にあります。そうした中で、どのようにメディアと関わり、自分の感じ方や考え方を育てていくかが大きなテーマとなります。

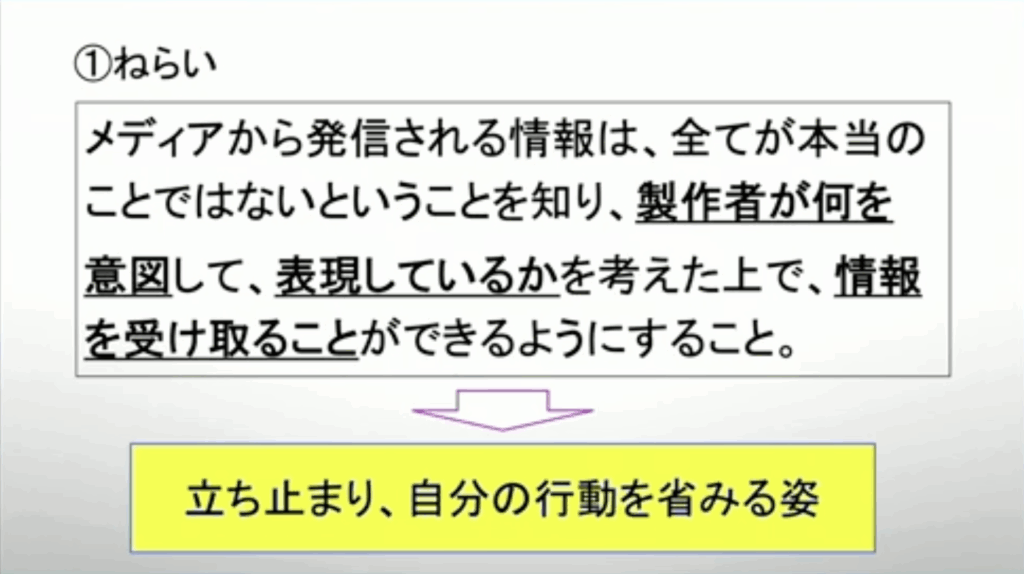

斉藤先生の授業では、まず、子どもたちがよく目にしているCMを視聴することから始まりました。子どもたちはCMに対して「見たことがある!」「この商品知ってる!」といった反応を示し、盛り上がりを見せましたが、そこに「本当のことと、そうでないことを探してみよう」という視点を与えることで、観る姿勢が一変します。キラキラと輝く演出や、人が空中にジャンプする表現、ランドセルに羽が生えるといった映像を「本当ではない」と気づき始め、「なんでこんな表現をするの?」という問いに向き合い始めたのです。

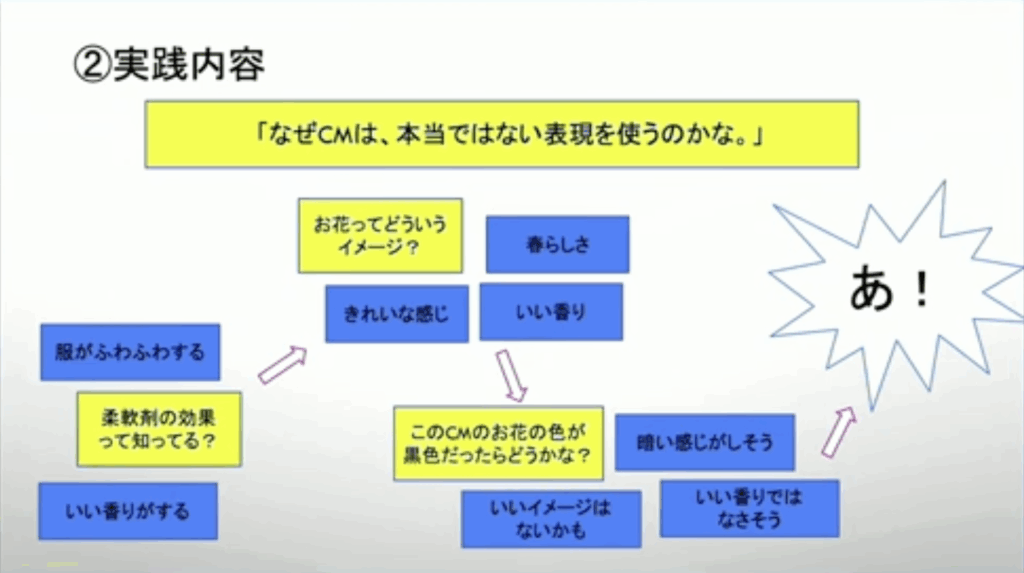

このように、「CMは本当のことだけを伝えているわけではない」という事実に気づいた子どもたちは、表現の背後にある「ねらい」や「メッセージ」について考えるようになりました。柔軟剤のCMに登場する花の映像が「いい香り」をイメージさせるためであることや、ランドセルの羽が軽さを象徴していることなど、斉藤先生の問いかけと対話を通じて、子どもたちは“表現の意味”を捉える力を養っていきました。このプロセスは、まさにメディアを鵜呑みにせずに「立ち止まって考える」ための初歩的な力を身につける第一歩となりました。

子どもたちの変容と「メディアとの距離感」

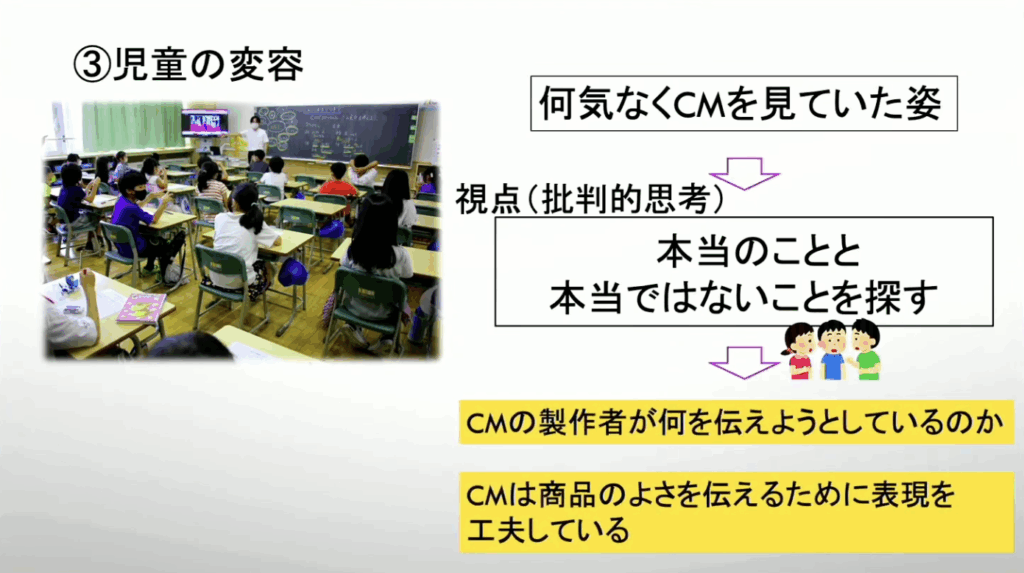

授業では、さらに複数のCMを取り上げ、誇張された演出や現実とは異なる表現について考える活動が続けられました。たとえば、アイスのCMで人物が空を飛ぶ場面を「そんなことできないよ!」とツッコむことで、子どもたちは楽しみながらも情報を批判的に見る目を育てていきました。また、「本当のこと」と「本当ではないこと」が一つの映像の中で巧妙に混ざっていることに気づいた子どもたちは、その違いを言語化しようと試みます。これは低学年にとって決して簡単な作業ではありませんが、「なんでこういう映像にしたのか?」「どういう気持ちにさせたかったのか?」というように、制作者の意図を想像するプロセスを通じて、子どもたちは思考を深めていきました。

とりわけ印象的だったのは、「CMはうそばかり。もうテレビ見たくない!」と反応した児童に対し、斉藤先生が「そう思った理由は?」「もしかして、それは商品をよく見せるためじゃない?」と優しく問い返し、再び子どもたちに考えさせる場面です。このようなやり取りの中で、子どもたちは次第に「CMにはよく見せるための工夫がある」「気づかずに見ていたけれど、ちゃんと意味があったんだ」と受け止めるようになっていきました。

また、授業の終盤では、「これからはどうメディアと関わっていくか」を子どもたちに問いかけ、各自がワークシートにまとめる活動が行われました。ある児童は「商品や物の良さについて考えながら見たい」と書き、別の児童は「CMを見たときに、どこが本当じゃないか考えるようにする」と述べました。ここに見られたのは、単なる「正誤の判断」ではなく、「見え方に意図がある」ということに気づき、それを自分の中で咀嚼していこうとする内面的な変容でした。斉藤先生はこのような変容が、低学年においても十分に可能であること、そしてそれがデジタル・シティズンシップ教育の入り口となり得ることを明確に示されました。

対話が生まれる授業づくりと、継続的な学びへの視座

斉藤先生は今回の授業を通じて、メディアリテラシー教育が単なる「情報の受け取り方」ではなく、「対話を通じた意味づけのプロセス」であることを示しました。とりわけ印象的だったのは、「友達と話し合ってみて、別の見方に気づいた」という子どもたちの声です。多様な視点に触れ合うことで、「自分にはなかった考え方」に出会い、それをきっかけに自分の見方を深めていくことが、学びとして成立しているのです。

また、こうした学びを一過性の体験で終わらせず、継続的に育てていくにはどうすればよいか、という課題も斉藤先生は率直に語られました。たとえば、2年生のような低学年でこうした授業を行っても、その後に十分なフォローや関連する学びがなければ、習得したリテラシーが根づくとは限りません。さらに、保護者のメディアリテラシーやICTへの関心度にもばらつきがあるため、家庭との連携や情報発信の工夫も欠かせないと述べました。

実際に、斉藤先生は学級懇談の場などでLINEやSNSに関する相談を多数受けた経験を挙げ、「子どもたちはすでにデジタルと深く関わっている。だからこそ、適切に付き合っていけるように導く教育が必要だ」と語られました。そして、学校としてだけでなく、家庭とも連携し、共に学び続ける姿勢が必要だと強調されました。

「デジタル・シティズンシップ教育」は、ICT機器の使用技術を教えるだけではなく、社会の一員として自分の行動に責任を持ち、他者と共に生きる態度を育む教育と規定されることが多いですが、斉藤先生の実践は、まさにその「入り口」を、無理なく低学年の子どもたちに提供した好例であり、「考える力」「立ち止まる力」「伝える力」を育む授業づくりの重要性を改めて浮き彫りにするものでした。