2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。

本記事では、第5回リアルゼミで行われた実践発表パートより、 下松市立下松小学校の浅村芳枝先生の実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

教師の不安と葛藤から始まった実践

浅村芳枝先生が下松市立下松小学校に着任したのは、前任校でICT活用の校内研究に携わった直後のことでした。前任校では比較的自由にデジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)を展開してきた浅村先生にとって、着任先である下松小学校のICT活用の状況は決して十分とは言えず、大きな戸惑いを覚えたといいます。

ICTの校務活用面では、すでに職員連絡や会議資料のクラウド化、保護者や児童へのアンケート実施などが定着しており、一定の進展が見られました。しかし、授業面での活用には濃淡があり、担任のスキルや意欲によって大きな差があるのが実情でした。高学年では時折持ち帰りが行われていたものの、1年生では1学期末になってようやく端末の活用が始まる状況であり、全校的な一体感には欠けていたのです。

さらに印象的だったのは、浅村先生が6年生の授業で初めて端末を使おうとした際、生徒たちが一斉に廊下へ向かったというエピソードです。端末の保管場所が教室ではなく廊下にあったため、子どもたちは自ら取りに行ったのですが、その様子を見た浅村先生は一瞬「授業放棄か」と錯覚し、環境の違いに驚いたと語ります。さらに、授業中に関係のないサイトを開いていた児童について担任に報告したところ、「授業で必ずタブレットを使わなければいけないのか」と逆に不安を口にされるなど、教師側の心理的な壁が根深いことも実感したのです。

このように、授業でのICT活用に対する理解の差と、不安からくる消極性が課題であると捉えた浅村先生は、まず教員側のリテラシーと安心感を高めるため、週1回の自由参加型の校内研修を始めました。アプリの操作説明や個別の質問対応を行いながら、現場の困りごとに丁寧に寄り添う形式を取ったのです。ところが回数を重ねるうちに、参加者の顔ぶれが固定化し、元々ICTに関心のある教員しか集まらないという限界にも直面します。

そこで浅村先生は、「デジタルの使い方を知らないこと」ではなく、「子どもが自分の意図しない使い方をすること」への不安こそが、授業でのICT活用を妨げている最大の要因であると考えるに至ります。この不安を払拭するには、単なる操作研修ではなく、DC教育そのものの意義や価値を伝える研修が必要だと気づいたのです。

小さな「実践の積み重ね」が生んだ信頼と共感

こうして浅村先生は、夏休みの校内研修の時間を活用し、DC教育の意義と具体的な授業の事例を組み合わせた研修会を実施します。この研修では、総務省が公開している動画資料を活用し、「1人1台端末を活用する現代の子どもたちは、すでに大人の想像を超えた経験をしている」という前提に立ち、大人と子どもが共に考え対話することの重要性を示しました。研修後には、校内からも「これは他人事ではない」「これまでの指導観を変えなければならない」といった反応があり、一定の手応えを得ることができたといいます。

しかし、1回の研修で校内全体の意識が大きく変わるわけではありません。浅村先生自身も担任を持たない立場であったため、自らのクラスで実践例を示すこともできませんでした。そこで先生は「空き時間や隙間時間を活用して、担任に働きかけ、授業の時間をもらう」という地道な戦略をとります。

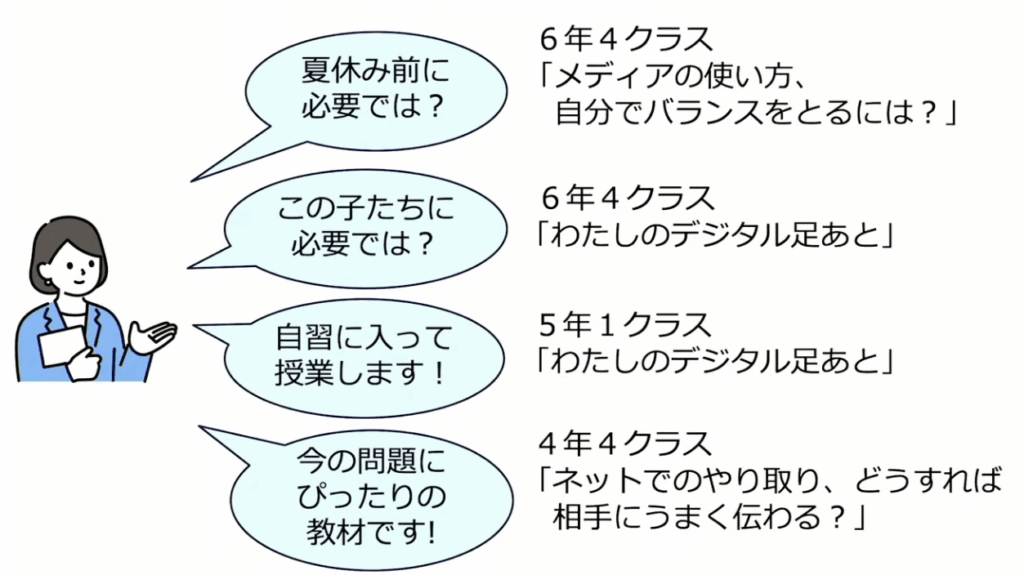

例えば夏休み前には「メディアの使い方に不安はありませんか?」と声をかけて、メディアバランスに関する授業を提案したり、教員が授業中にタブレット使用に悩んでいる場面を見かけた際には、「このテーマに合った教材があります」とさりげなくアプローチしたりと、あくまで相手のニーズに寄り添った提案を続けていきました。

こうした姿勢は次第に校内に浸透し、浅村先生自身が1年間で多くの授業を担当できるようになります。実践を通じて蓄積された授業案や教材例は、翌年度に向けた「年間指導計画」へと昇華されます。1学期ごとに1時間、年間計3時間の授業を各学年で実施する計画とし、STEAMライブラリーやコモンセンス・エデュケーション、日本デジタルシティズンシップ教育研究会(DCプラス)の教材を織り交ぜた本格的なカリキュラム案を作成しました。

とはいえ、全校的な実践に結びつけるにはさらなる工夫が必要でした。例えば年度初めに示した年間指導計画は、多くの係や担当から配布される膨大な資料の中に埋もれ、目を通してもらえなかったという経験もあります。そこで浅村先生は、「楽しかった」「自分もやってみたい」と思えるような模擬授業やワークショップ型の研修を計画しました。

このとき実施した模擬授業の一つが、「私たちのデジタルの足跡」や「著作権は誰のもの?」といったテーマを扱ったものです。教員が子どもの立場でグループに入り、話し合いや発表を通じて、デジタル社会における行動の影響や責任について考える構成としました。この取り組みは、教員にとっても大きな気づきとなり、「ぜひ授業でやってみたい」「外部の勉強会でも紹介したい」といった声が上がるようになりました。

校内文化の醸成と持続可能な体制づくりを目指して

こうした一連の取り組みを経て、2年目には明確な変化が見られるようになります。まず1年生の活用開始時期が早まり、4年生以上では毎日端末を持ち帰る運用が実現。夏休み中には全校児童が持ち帰り活用を経験するまでに至りました。浅村先生自身も担任を持つようになり、自らのクラスでDC教育をベースにした日常的な端末活用を進めることが可能になりました。

たとえば、クラス内での係活動にGoogleフォームを活用したり、休み時間に自由に端末に触れさせる環境を整えたりと、日常の中にICTが溶け込んでいく様子を自ら作り出していきました。とはいえ、学校全体でのルールにはまだ制限があり、休み時間の使用には制限がかかるなど、統一的な方針の確立には至っていない面もあります。

そうした中、ある会議で「授業時のみキャビネットから端末を取りに行く方式にできませんか?」という提案が出された場面がありました。提案者は極めて熱心で真面目な教員でしたが、ICTに対するコントロールへの不安がにじんでいました。このとき浅村先生は、「ルールを守れない一部の児童のために、すべての児童の学習機会を制限するのはどうなのか」「もっと子どもたちを信じてみませんか」と真摯に語りかけ、最終的には理解と納得を得て、従来の形を維持することができました。

また、初年度に作成した年間指導計画は、単に理想を詰め込んだだけでは実行されないことを反省し、2年目には「まずはこの教材だけでも」と赤字で強調した簡易版に改訂。無理なく取り組めるスタイルへと設計し直しました。さらに、授業実施状況の確認や支援依頼を各学年に個別に連絡し、「資料の提供やサポートをいつでもする」という姿勢を丁寧に伝えていきました。

また、実施された授業の記録を「来年度の財産」として残すため、授業で使用した資料やワークシート、実施後の反省などを共有フォルダに整理。この蓄積が、担当が変わっても継続できる体制づくりに繋がると考えているのです。

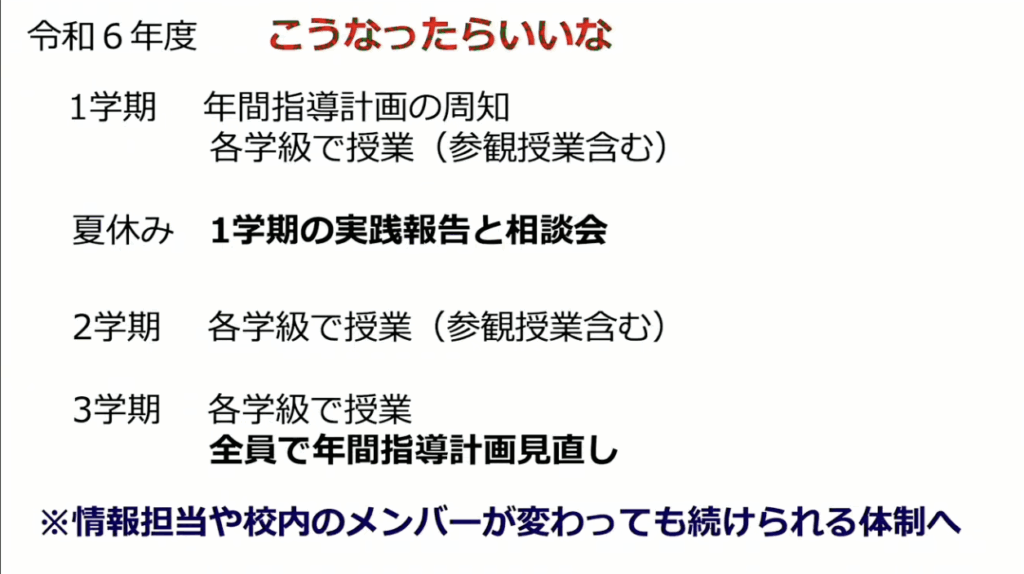

浅村先生は、校内の誰かひとりの熱意で終わるのではなく、「校内の全員が一歩ずつ、無理なく、でも着実に取り組めるDC教育」の実現を目指しています。1学期の実践を報告し合う場を作り、年度末には年間指導計画を全教員で見直す場を設けたい。そんな“対話と共有の文化”を醸成することで、子どもたちにも「自ら考え、選び、使いこなす力」を根付かせたいと語っていました。

この地に足の着いた実践の積み重ねこそ、DC教育を学校文化として定着させる礎なのだと、浅村先生の発表は静かに、しかし力強く語っていました。