2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。

本記事では、第5回リアルゼミで行われた実践発表パートより、 雲南市立吉田中学校の谷口将人先生の実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

小規模校だからできる、全校連携型のDC教育の礎

島根県雲南市の山間部に位置する雲南市立吉田中学校は、全校生徒23名、教職員14名という小規模校です。谷口将人先生は、その吉田中学校で情報教育を先導し、雲南市が全市を挙げて取り組む「デジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)」の実践を牽引してきました。今回の発表では、吉田中学校の取り組みの歩みとともに、谷口先生自身が担任する3年生での実践授業について、具体的な様子と成果が紹介されました。

吉田中学校は、島根県内でも先行して1人1台端末の活用を進めてきた学校であり、雲南市が進める先行実証事業にも参画しています。谷口先生が関わったのは令和2年度からで、当時はまだ1人1台端末の活用は全国的にも黎明期でしたが、吉田中ではタブレットを日常的に使う校内体制づくりと並行して、DC教育の導入にも力を入れてきました。

初年度は、今度珠美(JDiCE副代表理事)を講師に招き、1年生には今度氏が直接授業を実施し、2・3年生には今度氏がサポートに入りながら担任が実施するという形で、校内にDC教育の種が蒔かれました。このときの教員たちは、自分たちが「授業で扱ってよいのか」「どう進めるべきか」と不安を抱えていたものの、授業を目の当たりにすることで、実践の輪が広がっていくきっかけとなったのです。

翌年には各学年で年2回の授業実践を目標とし、さらに今度氏の助言を受けながら、担任が独自に構成した授業を展開しました。3年目には、全市的な取り組みとしてDC教育内容の「指導系統表」が策定され、これに基づいた年間3時間の計画が策定されました。こうして吉田中学校では、全校規模で連携しながら、実践と内省を繰り返し、デジタルの時代にふさわしい学びの文化を着実に築き上げてきたのです。

2. 「私たちの使い方はこれでいいのか?」を問う実践授業

谷口先生が今回の発表で焦点を当てたのは、自らが担任を務める中学3年生に対して実施した「メディアバランス」に関するDC教育の授業でした。使用教材は、Common Sense Educationが提供するDC教育教材の日本版「デジタル・シティズンシッププラス」の中から、第2章「あなたのメディア利用とメディアバランス」に関するユニットです。

この授業では、まず「人間中心的」「フィードバックループ型」「依存的」という3種類のデザインに着目して、生徒が日常的に利用しているメディアやアプリケーションを分類していきました。「SNSを使って『いいね』をもらえるのが嬉しい」「動画視聴に夢中になってしまう」など、実体験に即した意見が多く挙がり、メディアの影響力に対する子どもたちの敏感な感性がうかがえました。

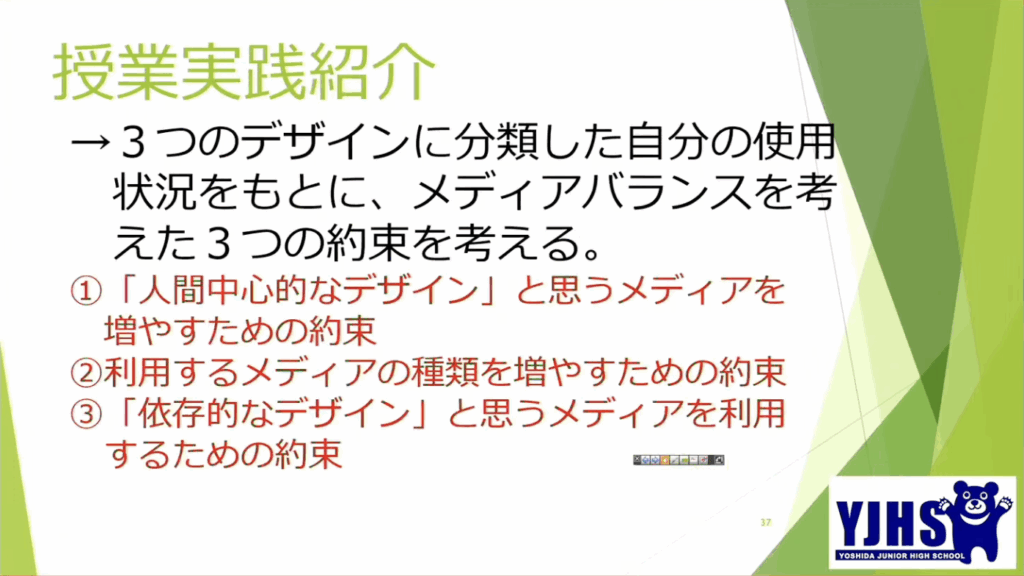

次に、生徒たちは「どのようにすれば自分にとって良いメディアバランスが保てるか」を考え、3つの視点に基づいた自分なりの約束を立てました。1つ目は「人間中心的なメディア利用を増やす」、2つ目は「使用するメディアの種類を増やす」、3つ目は「依存的な使い方をコントロールする」といったもので、それぞれが自分の生活を客観視しながら対策を考えていきます。

この授業で特に特徴的だったのは、公開授業の形を取り、生徒の保護者が全員参加した点です。保護者は生徒の隣に座り、一緒にワークシートに向き合い、意見を交わしながら授業に参加します。ある生徒が「好きなアーティストのSNSを見ることが癒し」と語れば、保護者はその感情を理解した上で、使い方に対する適切な距離感や時間管理をアドバイスする、というような対話が自然と生まれていきました。

そのうえで、家庭でのメディア利用ルールを見直す「宿題」も課され、Googleフォームを通じて生徒と保護者がそれぞれの感想を記入しました。「家庭のルールを押しつけるだけでなく、子どもと一緒に考える姿勢が大切だと気づいた」「子どものメディア利用にはこれまで無関心だったが、自分も勉強する必要があると感じた」などの保護者の声から、DC教育が家庭との架け橋となる可能性も垣間見えました。

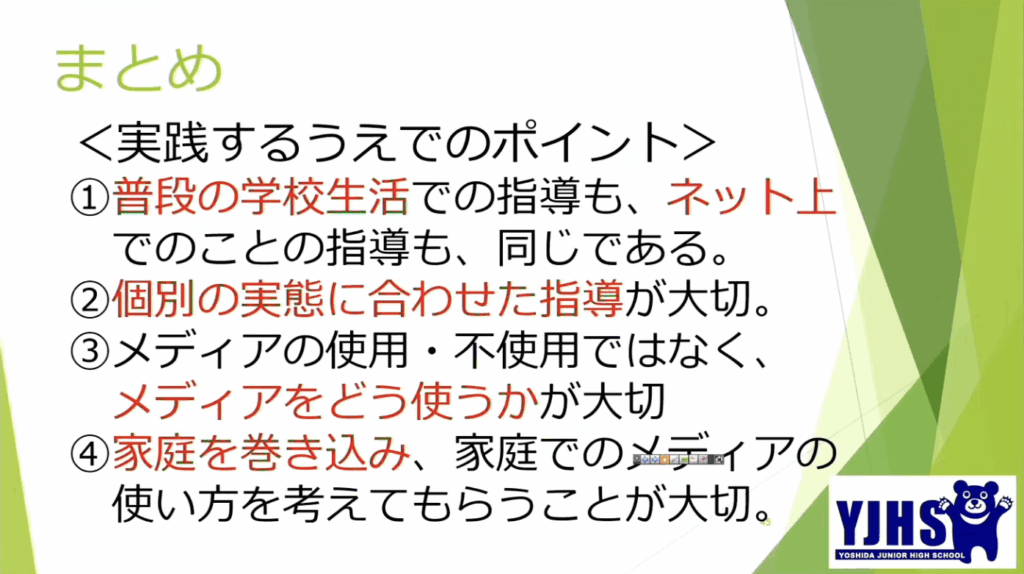

谷口先生は「メディアの使用を制限することが目的ではなく、子どもたちが主体的に選択し、バランスよく活用することを学ぶ機会こそが、DC教育の本質である」と語り、この実践において生徒と保護者の間に築かれた対話の時間を、かけがえのない学びと位置づけています。

3. 継続と系統性を担保する校内体制の構築へ

吉田中学校のDC教育のもう一つの特徴は、「学校単位の継続性」と「市教育委員会との連携体制」が見事に整備されている点にあります。実践の場面だけでなく、授業の事前アンケート・指導案作成・事後アンケートによる振り返りまでを含めた体系的なサイクルが確立されており、これにより授業の質が年々高まっています。

また、全校的に蓄積された実践内容は「指導内容系統表」に整理されており、どの学年で、どの教材を、どのような切り口で使うかが一目でわかるようになっています。これにより、学年が変わっても連続的なテーマ設定が可能となり、教員の異動や担任交代があっても、授業実践が継続されやすい構造が生まれています。

谷口先生が実施した今回の3年生の授業も、この系統表に基づき、1・2年生で実施されたメディアバランス関連の授業を発展させた位置づけにありました。つまり、1年生では「メディア利用の現状を知る」、2年生では「メディアが心身に与える影響を考える」、3年生では「具体的な使用方針や行動を自分で選び取る」と、段階的に学びが深化していくよう設計されています。

また、特別支援学級においてもマンツーマンでDC教育を実施しており、生徒一人ひとりの理解度や特性に応じた個別最適なアプローチが取られています。ここでは教材や進行ペースを丁寧に調整し、安心して意見を出せる空気を作ることが重視されていました。DC教育の本質が「全員参加」であることを体現する姿勢が、随所に表れていると感じます。

こうした取り組みの背景には、学校内の熱意ある教員たちの連携はもちろん、雲南市教育委員会の支援体制の存在も大きく影響しています。今度珠美氏の助言を継続的に受けられる環境が整備されており、市としても「DC教育を全校でやり抜く」という方針が明確に示されているのです。

谷口先生は、今後の展望として「DC教育を特別な一コマの授業にとどめるのではなく、学級経営や生徒指導とも結びつけながら、学校全体の文化にしていきたい」と語ります。ICTを活用した便利さと、デジタルのリスクとのバランスを子どもたち自身が主体的に考えることができる社会をつくるために、吉田中学校から始まったこの“山間の挑戦”は、確かな一歩として日本各地に広がっていく可能性を秘めています。