2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。

本記事では、第5回リアルゼミで行われた実践発表パートより、 雲南市立吉田中学校の谷口将人先生の実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

歴史のあるまちから始まる、未来に向けた教育のまなざし

岡山県西南部に位置する矢掛町(やかげちょう)は、人口約1万3千人の小さな町です。しかしその歴史は深く、古代の遣唐使・吉備真備の故郷であり、江戸時代には旧山陽道の宿場町として栄えた地域です。今も本陣と脇本陣が共に残る、日本で唯一の町でもあり、近年では「宿場町観光」や「町ぐるみの文化発信」に力を入れています。そんな矢掛町で、教育行政の先頭に立っているのが教育長・山部英之氏です。

山部氏は2022年に矢掛町教育長に就任し、以来、町の教育を「伝統と革新の融合」として推進してきました。彼のビジョンには一貫して、「人間力の育成」と「地域に根ざした教育」の視点があります。リアルゼミ広島の舞台で語られたのは、まさにその実践の延長線上にある、デジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)を通じた町ぐるみの学びの構築でした。

DC教育との出会いのきっかけは、就任直後に参加した岡山市のICT研修会でのこと。そこで講演を行っていた今度珠美氏の話を聞いた山部氏は、「これが、これからの教育の核になる」と直感したと言います。特に、「ネット空間は公共空間である」という視点に深く共鳴し、自ら教育委員とともに、雲南市の先進的なDC教育の現場を視察。実際に見た子どもたちの姿、教師たちの対話のあり方から、「この学びを矢掛町でも実現したい」と強く確信したと振り返ります。

このように、山部教育長が矢掛町でのDC教育の導入を決意した背景には、ICTの利活用を通じて“人間らしい生き方”を再確認するという、根本的な教育観があります。デジタルはあくまで「人を育てる道具」であり、「人を支配する道具」ではない。テクノロジーが日常に浸透する時代だからこそ、人間の尊厳や判断力、そして公共性を育てる教育の必要性がある。その考えのもとに、矢掛町の“次なる挑戦”がスタートを切ったのです。

子ども、家庭、学校、地域がつながる「対話」の教育実践

山部氏が語るDC教育の展開は、学校内に留まるものではありません。むしろ、学校という枠を越えて、家庭、地域社会、そして町そのものに広げていく「公共的学び」の構築を目指しています。その実践の第一歩が、2023年夏に行われた一連の研修・講演・授業実践です。

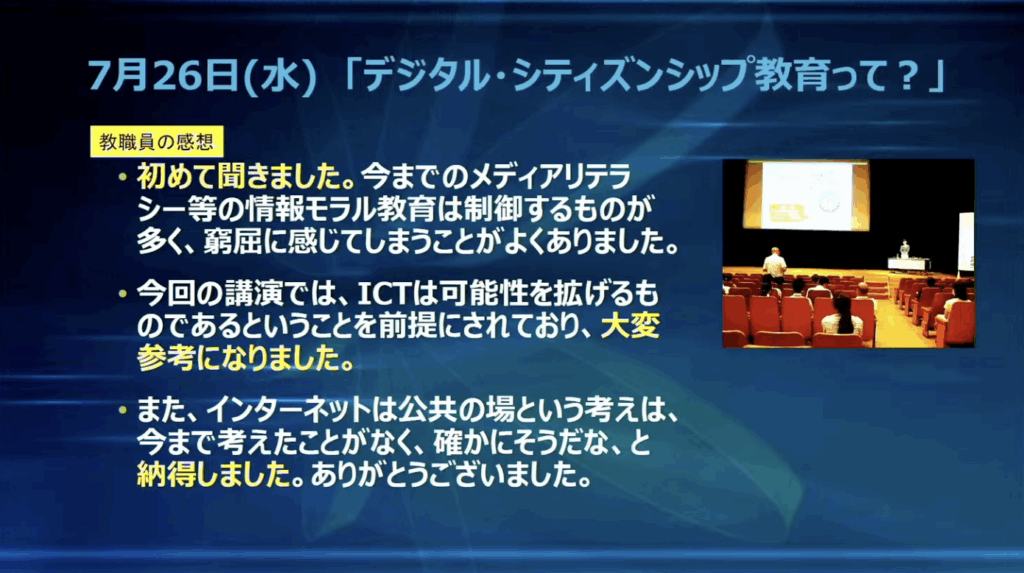

まず、7月には町内すべての小中学校の教職員を対象に、今度珠美氏を講師に迎えたDC教育講演会を実施しました。ここでは「禁止ではなく対話へ」という理念のもと、大人も子どももデジタルの世界における公共性と責任を考える必要があるという基本的な考え方が共有されました。参加した教員からは、「ネット上の世界を“公共空間”と捉える視点が新鮮だった」「これまでの情報モラル教育を再構築する必要がある」など、率直かつ前向きな意見が多く寄せられました。

この研修を契機に、学校現場でも少しずつ実践が動き始めます。10月には、町内唯一の中学校・矢掛中学校にて、全校生徒を対象にしたDC教育の人権講演会がオンラインで行われました。今度氏による講演は、端末越しにも関わらず生徒の心を捉え、「自分の発信が他者にどう影響するか」という“責任のリング”という概念が強く印象に残ったといいます。教員だけでなく保護者の参加もあり、家庭と学校がデジタルの教育課題を共有する一歩となりました。

さらに翌日には、町内の矢掛小学校で小学校6年生を対象にした模擬授業が行われ、教職員や教育委員会のメンバーが見守る中、子どもたちは「デジタルの足跡」「考えてから投稿することの大切さ」について活発に意見を交わしました。この授業では、5歳児でもできている道具や空間の共有が、小学校に入った途端に制限されていくことの不合理さが改めて浮き彫りとなり、谷口先生や今度氏が語る「環境による教育」の重要性が再認識された機会でもありました。

山部氏は、これら一連の取り組みの中で強く実感したのが、「子どもたちに任せることの大切さ」と「家庭と学校をつなぐ役割としての教育委員会の機能」です。禁止や罰則ではなく、対話と信頼をベースに据えた教育こそが、地域の中に持続的に広がっていくと確信しています。

論語とシティズンシップ——哲学をもとに未来の学びを再構築する

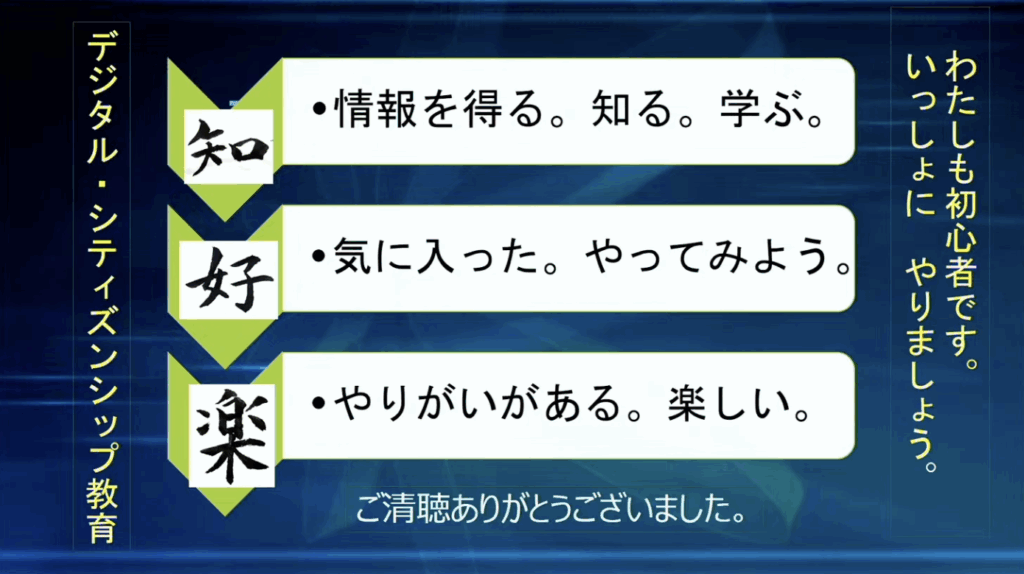

教育長としての山部氏の特徴は、テクノロジー導入を「人間教育」として位置づける一貫した思想にあります。彼がDC教育と同時に力を入れているのが、論語を軸とした人間形成の教育です。自ら筆をとって書いた論語の条文を町内の各学校に掲示し、教師だけでなく保護者や地域住民にも、「学びとは何か」を改めて問い直す契機を作り出しています。

山部氏はこう語ります。「論語にある“知る者より好む者、好む者より楽しむ者にしかず”という言葉は、DC教育にも通じると感じます。知識や技術を詰め込むのではなく、自分の判断で学び、自ら喜びを見出すような教育が必要なのです」。この哲学的な視点は、DC教育を一時的なブームや技術導入の延長ではなく、「人間と社会を見つめ直す教育改革」として位置づける山部氏の覚悟を示しています。

また、彼が強調するのは、教育は制度やツールによって動くものではなく、「関係性によって動くもの」であるという視点です。例えば、保護者との情報共有や町内全体での教育理念の統一、さらに教育委員会のリーダーシップがなければ、いかに優れた教材や指導法があっても機能しないという現実があるのです。そのため、山部氏は「町ぐるみで育てる」体制の構築を重視し、教育委員会がそのハブとして機能することを明言しました。

今後の展望として、山部氏は「学校内にDC教育を根付かせるだけではなく、地域の人々が“子どもたちの未来のデジタルリテラシー”に責任と希望を持てるようにしたい」と語ります。そこには、学校と家庭と社会を分断するのではなく、むしろ一つの生態系として連動させていく「新しい公教育のビジョン」が浮かび上がってきます。

リアルゼミの最後、山部氏は自らを「まだまだ学びの途中にある人間」と述べ、「子どもたちに、そして地域に、何を遺せるのかを問い続けたい」と締めくくりました。テクノロジー、哲学、そして人間を結びつける山部教育長のまなざしは、まさに地域から始まる教育改革の道しるべとなるものでした。