2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。

本記事では、第5回リアルゼミで行われた最後の実践発表パートより、会場校でもある広島女学院中学高等学校の今田英樹先生の実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

「誰のための教育か」を問い直す——教えるから共に考える教育へ

広島女学院中学高等学校において、デジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)の取り組みを着実に推進してきたのが、保健体育教員であり、校内ICTの推進役も担う今田英樹先生です。リアルゼミ広島での発表では、彼自身が重ねてきた実践や校内文化の変革、そしてDC教育に込める根本的な教育観が語られました。

今田先生がDC教育の重要性を語る際、最初に立ち返るのは「私たちは子どもたちにどんな人になってほしいのか?」という根源的な問いです。そこには「自立した学習者」「他者と協働し、社会に関わっていく市民」としての子どもたちの姿があり、これはDC教育の中核をなすシティズンシップの概念にも通じています。

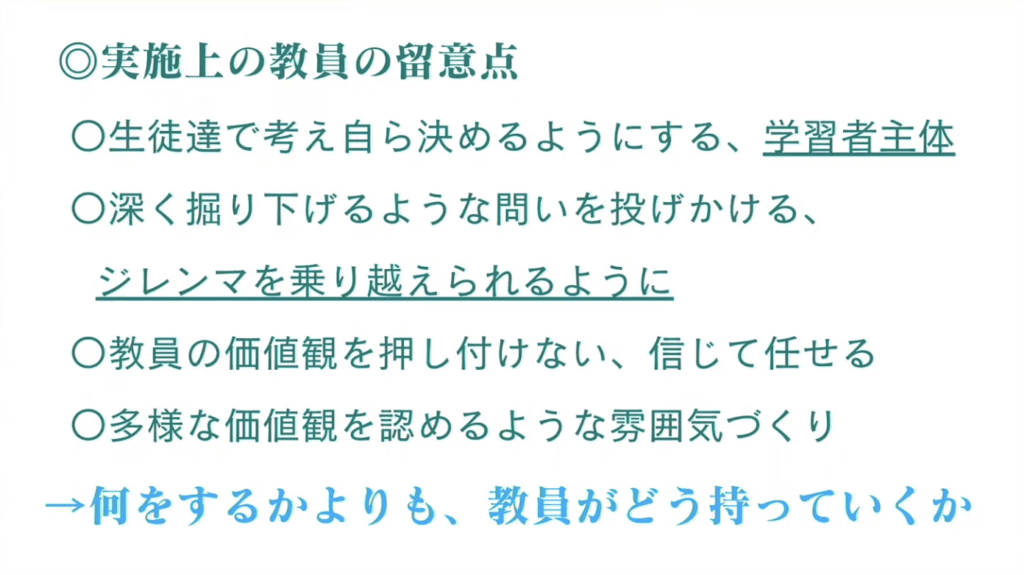

この前提に立てば、もはや「教師が正解を教え、子どもは受け取るだけ」という一方的な関係性は成立しません。むしろ教師は、子どもたちが自らの問いを見つけ、意思決定し、失敗も含めて学びを積み重ねていくそのプロセスに伴走する存在であるべきだと、今田先生は語ります。「先生がいなければできない子ども」ではなく、「先生がいなくても、自分で学び続けられる子ども」を育てること。それが、現代の教育に求められる本質だと強調しました。

その視点から、従来の情報モラル教育が「禁止」や「指導」を中心に展開されてきたことに対して、今田先生は疑問を呈します。ルールを守らせることが目的化し、生徒の選択や意思決定の余地が奪われている教育では、自立した市民を育てることはできません。だからこそ、DC教育では「考えさせること」「対話の余白をつくること」「信頼して任せること」が不可欠であり、これこそが「共に考える教育」への転換だと語られました。

また、校内で起こるトラブルや課題についても、「それは教育的なチャンスである」と捉える視点が印象的でした。失敗や問題が起こるからこそ、子どもたちと一緒に悩み、問い直し、より良い使い方を模索することができる。そのような環境を整えることこそが、教員の役割であると今田先生は語ります。

クラスから始めるDC教育——対話と実感から広がる文化

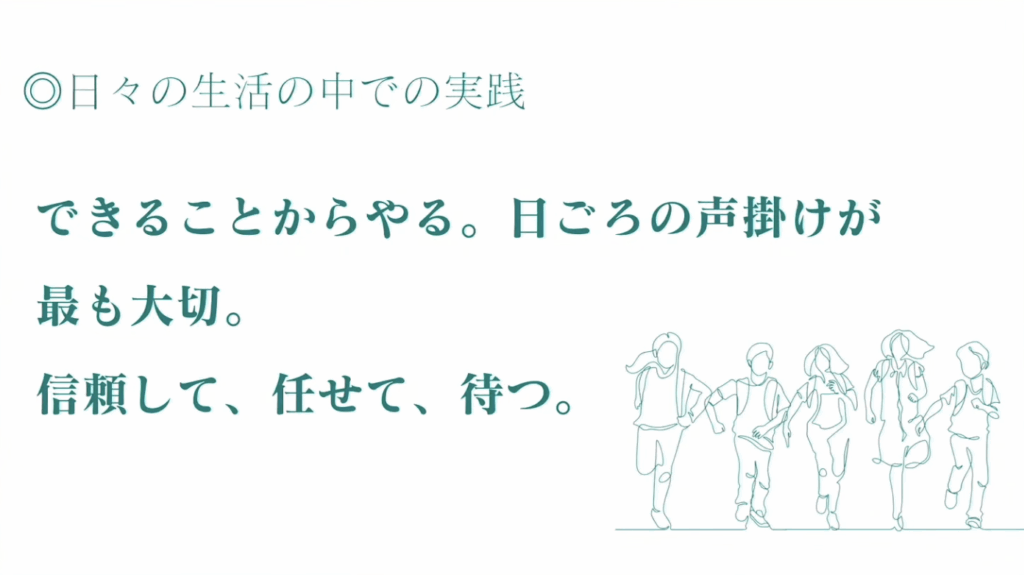

今田先生が行うDC教育は、特別な行事や単発の授業ではありません。むしろ、日常的な学級経営や、ちょっとした声かけ、日々の授業にこそその本質が宿るのだといいます。発表ではその実践例がいくつも紹介され、教科の枠を超えてDC教育が学校文化として根づいていく可能性が示されました。

代表的な取り組みの一つが、中学3年生の学級で実施した「自分たちのメディアの使い方を問い直す」授業です。事前に実施したアンケートでは、「タブレットで宿題をしているつもりが、いつの間にか動画を見てしまっている」「ついSNSに時間を使いすぎてしまう」といった、子どもたち自身のリアルな悩みや実態が明らかになりました。

これを受けて今田先生は、「その使い方って、本当に自分にとって良い使い方なんだろうか?」という問いを生徒に投げかけ、クラスでの話し合いを行いました。そこでは「時間を管理したいけれど難しい」「つい周囲に合わせてしまう」といった葛藤が率直に語られ、それに対して「じゃあどうすればいいか」「どうすれば自分らしい使い方ができるか」を考えるプロセスが重ねられていきます。

重要なのは、教師が結論を押しつけないことです。生徒が本当に納得できる解決策を自ら模索し、実行可能な目標に落とし込むことが重視されました。また、クラス内でチャットツールの使い方が問題になった際には、教師が一方的に禁止するのではなく、「じゃあ、どうしたらみんなが気持ちよく使えるか?」という問いを共有し、学級全体でルールを考える対話が行われました。

このように、生徒の“実感”を出発点とし、対話を通じて主体的な学びへとつなげていく姿勢は、まさにDC教育の基本姿勢です。今田先生は「小さな問いや違和感を見逃さず、日常に問い直しの場面をつくることが大切」と述べ、特別な教材や準備がなくても始められる教育こそが、もっとも持続可能で広がりやすい実践であると力説しました。

そして、生徒とのやりとりの中で何度も登場したキーワードが「信頼」です。「この子たちは、きっとできる」。そう信じて任せ、時に見守り、時に共に悩むことが、教員に求められる姿勢であり、それが生徒の変容につながっていくのだと、今田先生は確信を込めて語っていました。

「文化」としての定着に向けて——学校・社会・未来をつなぐビジョン

今田先生の発表の最終パートでは、DC教育を一過性の取り組みではなく、「文化」として学校に根付かせていくための戦略と展望が語られました。キーワードは「できることから始める」「関係性に働きかける」「問いを手放さない」の3点です。

特に印象的だったのは、「環境が整っていないからできない」ではなく、「どんな環境でも、できることから始める」というスタンスです。校内の理解が不十分であっても、制度が十分でなくても、まずは目の前の生徒との対話から始める。その一歩が、やがて校内の理解を生み、教職員の共感を呼び、文化のうねりへとつながっていくのだと、実体験をもとに語られました。

また、「ツールや教材の話だけで終わってはいけない」とも強調しました。DC教育とは、単にタブレットの使い方やリテラシーを教えるものではなく、子どもたちが「社会にどう関わり、どんな市民として生きるか」を共に考える場であるべきだという立場です。そのためには、教員自身が日々の実践のなかで「私はこの子たちに何を託すのか?」という問いを持ち続ける必要があるのだと指摘しました。

さらに、今田先生は「環境による教育」への転換も提案します。これは、子どもたちが自分の意思で学習をデザインできるような環境を整え、教師はその環境の整備者として存在するという考え方です。たとえば、資料やツールに自由にアクセスできる学習環境、誰かに相談できる場の保障、子どもが試行錯誤できる時間の確保などが含まれます。こうした環境は、子どもたちの「選ぶ力」「試す力」「調整する力」を育む土壌になります。

最後に今田先生は、DC教育を支えるすべての教員や関係者に向けて、「この教育の根っこには“信じる”ということがある」と語りました。目の前の子どもたちの力を信じること。教員同士の違いを乗り越えて、支え合い信じ合うこと。そして何より、「学校は、未来に希望をつなぐ場である」という信念を持ち続けること。それこそが、DC教育を「文化」として根づかせるための最初の一歩であり、もっとも大切な礎であると力強く締めくくられました。