2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。

本記事では、第6回リアルゼミから、熊本県立かもと稲田支援学校・後藤匡敬先生の授業実践報告の概要をお届けします。 今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

情報端末との「向き合い方」を学ぶ意義

熊本県立かもと稲田支援学校の後藤匡敬先生は、「知的障害のある児童生徒が情報端末を“味方”にするために」というテーマで実践発表を行いました。冒頭、後藤先生は「情報端末を“使う”以前に、“どう向き合うか”を丁寧に教える必要がある」と強調し、その姿勢は支援教育におけるICT活用の新たな視座を提示するものでした。

知的障害のある子どもたちは、学習と生活の場面で得た知識や技能が断片化しやすい傾向があります。そのため、ICTの操作スキルを単に技術的に教えるだけではなく、生活と結びついた体験の中で「なぜ必要なのか」「どう使えばよいか」を実感させることが不可欠です。たとえばバスの乗り方の指導では、実際のバスを校内に呼び、傘を差しながらICカードで乗車するという体験的学習を通じて、「実生活で使う力」の育成を目指したとのことでした。

GIGAスクール構想により、1人1台の端末が特別支援学校にも導入された今、知的障害のある児童生徒にとって、ICTは「特別なもの」ではなく「日常の道具」として存在するようになりました。だからこそ、後藤先生は「端末を手にしたその日から、『安全に』『正しく』『自分らしく』使えるようにする支援が重要なのです」と語ります。操作の習得はもちろんのこと、使い方のルールや倫理、他者との関係性の中での配慮といった“ソーシャルな文脈”における学びが、これからの支援教育においてますます求められているのです。

「伝える力」を育てる実践と、教材環境の整備

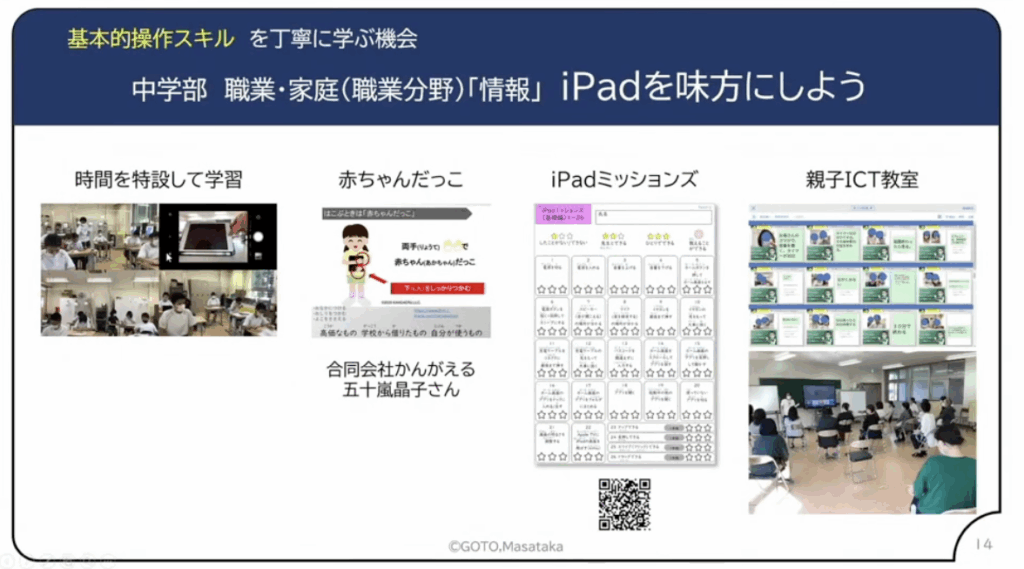

後藤先生の実践は、「使い方」だけではなく、「伝える力」を育てることにも重点が置かれていました。その一例として紹介されたのが、「iPadミッションズ」という教材の活用です。これは、電源の入れ方、パスコードの入力、音量の調整、カメラやスピーカーの位置の確認など、基本的な操作を1つひとつ“ミッション”として分かりやすく整理した学習ツールです。特に、熊本大学の学生が作成した短い動画教材とともに提示することで、「見る→やってみる→できたら塗る」という流れが、視覚支援の観点からも効果的に機能していました。

このような仕組みは、特別支援教育における「スモールステップ」「見える化」「達成感の積み重ね」といった基本理念とも合致しており、子どもたち自身が「やった!」「できた!」と実感しながら前向きに取り組める環境を整えている点が特徴的です。また、これらの教材はTEU(Think, Edit, Use)というプラットフォーム上で共有されており、同じ課題を持つ他校の教員たちにとっても大きなヒントとなっています。

さらに、家庭との連携にも力が入れられていました。保護者対象の「親子ICT教室」では、授業参観の機会を活用して、実際に保護者がiPadを操作し、子どもたちと同じ課題に取り組む体験を設けています。端末の持ち帰りに対する不安や疑問を払拭するだけでなく、「我が子の強みをICTで活かせるかもしれない」という気づきを生み出すこの取り組みは、特別支援における保護者支援としても非常に効果的でした。

こうした丁寧な環境づくりと実践が積み重なったことで、ICTは子どもたちにとって「できないことを補うツール」から、「できることを広げる武器」へと変化していったのです。

「個人情報」と「思いやり」を学ぶ体験型授業の工夫

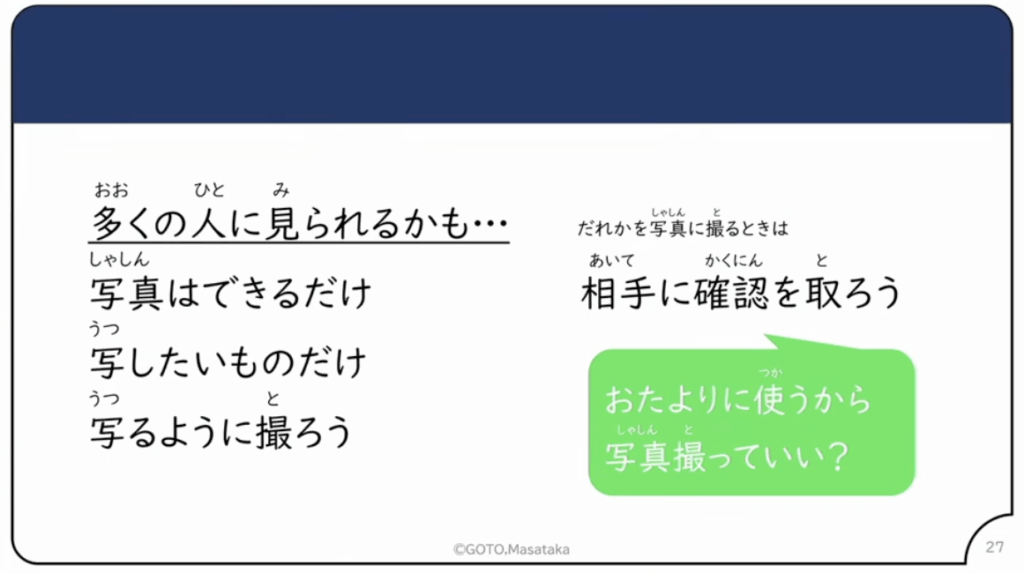

発表の後半では、「個人情報を守る力」を育てるための授業が紹介されました。後藤先生が取り上げたのは、「写真を撮る」という日常的な活動を通じて、子どもたちに「他者への配慮」を学ばせる実践です。教師役の職員がポーズをとって写真を撮らせるというシミュレーションの後、「その写真、学級通信に載せても大丈夫かな?」と問いかけます。一見良さそうな写真でも、「背景に散らかった部屋や、写ってほしくない人物がいるかもしれない」と気づかせることで、「撮影の許可」や「配慮」の必要性を具体的に学ぶのです。

さらに、実際の写真を見比べながら、「この写真はOKか、NGか」「なぜそう思うのか」といった視点で考える活動を通して、子どもたちは単なる知識ではなく、“判断する力”や“相手の気持ちを想像する力”を育てていきました。このような授業では、「個人情報=難しい言葉」としてではなく、「相手が嫌がるかもしれないことに気づく」というシンプルで本質的な観点が強調されていた点が印象的でした。

また、実際にタブレットを活用する中で、SNSや写真投稿のトラブルが起きた際には、子どもたちと共に立ち止まり、考える機会を設けるようにしているとのことでした。後藤先生は「問題を“禁止”で封じ込めるのではなく、“一緒に考える”ことで、子どもたちは学びに変えられる」と語ります。そのプロセスそのものが、まさにデジタル・シティズンシップ教育の実践であり、支援教育におけるICT活用のあるべき姿といえるでしょう。

最後に後藤先生は、「ICTを導入したからこそ、見えた子どもたちの可能性がある」と述べ、子どもたちの表現や創造性が、想像以上に豊かであったことを共有しました。たとえば、かつて表現が難しかった子どもが、タブレットで描いた絵を通じて感情を伝えたり、音楽制作アプリで自分の世界観を表現したりするようになったといいます。こうした事例は、「特別支援」だからこそICTが活きる、「誰もが自分らしく表現できる社会」に向けた第一歩であると、多くの参加者の共感を呼びました。