2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、福井県教育総合研究所 教育相談センターの林みどり先生と有田留美子先生による授業実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

学校と家庭の連携で実現するデジタル・シティズンシップ教育の新たなアプローチ

有田留美子先生と林みどり先生は、県内小学校を対象としたデジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)の実践と、そのなかで見えてきた「学校と家庭の共通認識づくり」の重要性について発表されました。発表は、従来の情報モラル教育とは異なる方向性を持った取り組みであり、特に家庭との協働に焦点をあてた教育相談センターならではの実践でした。

冒頭、有田先生は、現在の子どもたちを取り巻く急激なデジタル環境の変化と、それに伴う教育的課題について言及されました。これまでの生徒指導や教育相談が、主に「問題が起きた後」に対応するものであったのに対し、デジタル社会を生き抜く子どもたちには「予防的・先回り的」な支援が不可欠であると強調されました。とりわけ、SNSのトラブルや端末の使い過ぎといった「厄介ごと」に直面するのは学校だけでなく家庭でも同様であり、双方が連携して子どもを支えていく新たな仕組みが求められていると語られました。

こうした背景を踏まえて、センターでは小学校2校を協力校に設定し、2年間にわたるDC教育の研究実践を進めてきました。授業内での指導だけでなく、保護者との情報共有を重視し、授業後のワークシートの持ち帰り、学校だよりや掲示板での情報発信、そして親子講演会や保護者対象のワークショップの実施など、家庭との接点を意識した多様なアプローチが試みられました。こうした取り組みにより、教師と保護者がデジタル社会における子育ての在り方をともに考える場が創出され、学校と家庭の関係性がより開かれたものへと変わりつつあることが紹介されました。

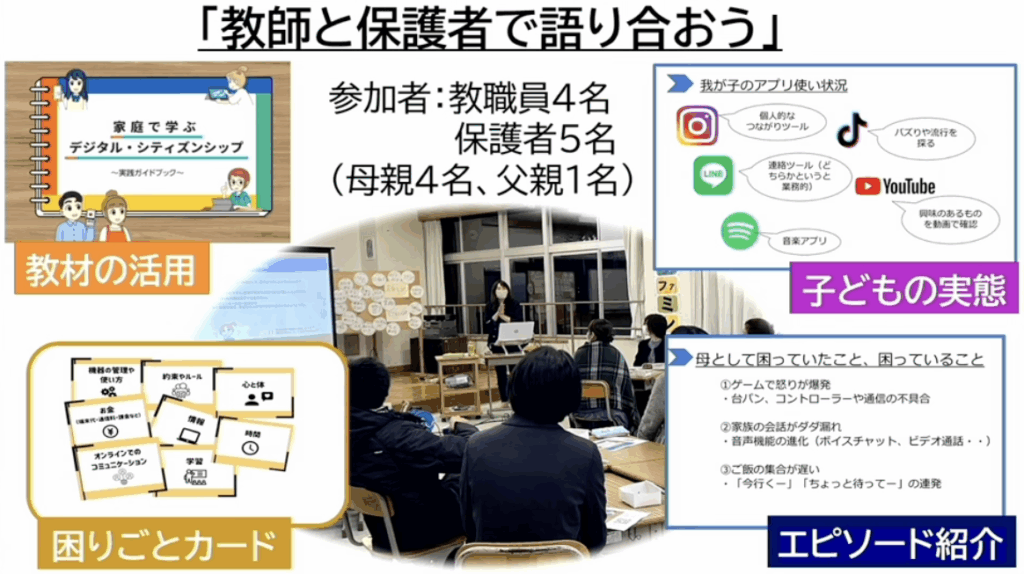

教師と保護者がフラットに語り合う「場づくり」の試み

2つ目の実践として、有田先生は「教師と保護者がフラットに語り合う場づくり」を目的に企画したワークショップについて紹介されました。これは、福井県内の小規模校・仕方小学校で行われた試みで、学校と家庭の共通認識を育むことを主眼としています。授業や配布物による一方通行の情報伝達ではなく、対話を通じてお互いの立場を理解し合うことを目指し、放課後に実施されたワークショップでは、保護者と教員が混在するグループ編成のもとで、カードを使った話し合いが行われました。

ワークショップの冒頭では、有田先生自身が「我が子のメディア利用に関する困りごと」を率直に自己開示したことで、参加者の緊張感が和らぎ、対話が自然にスタートする雰囲気がつくられたといいます。保護者からは、「タブレットで勉強中に本当に学習しているのか分からない」「子どもが何をしているのか見えづらい」といった声が上がる一方、教員からも「タブレットの取り扱いが心配」「指導の手加減が難しい」といったリアルな悩みが共有されました。また、上級生を持つ「先輩保護者」からの実体験に基づく助言もあり、保護者間、そして保護者と教員との間に共感や気づきが生まれる場面が多く見られたとのことです。

有田先生は、このような「感情の共有」が、保護者と教員を「対立する立場」ではなく「子どもを共に育てる仲間」として結びつける鍵であると強調されました。参加後の感想には、「同じような悩みを抱えていたと分かって安心した」「家庭と学校がつながっていることを実感できた」という声が寄せられ、単なる情報提供ではなく、参加型・対話型の取り組みであることが大きな効果を生んでいることが分かります。さらに、こうした対話を通じて「子どものメディア利用の善悪を判断するのではなく、どう使うかを一緒に考える」という前向きな意識が生まれたことが、実践の成果として示されました。

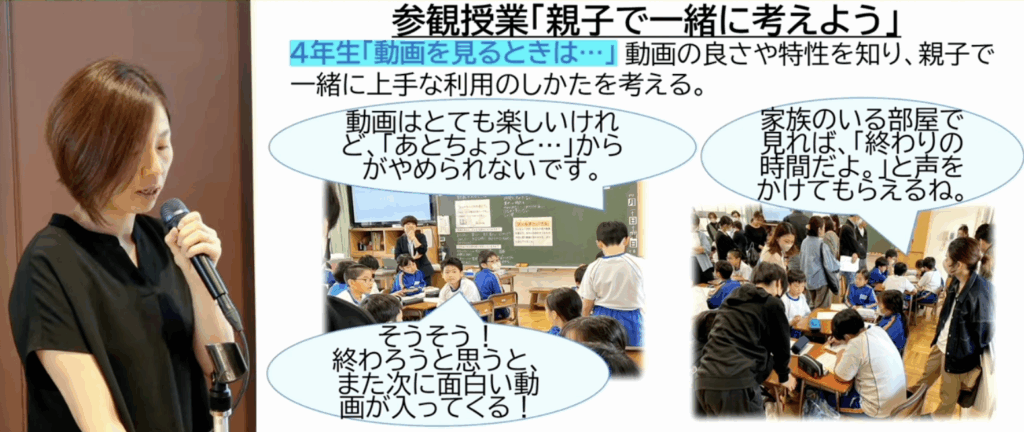

授業参観と学級懇談会を連動させた実践とその意義

続いて林みどり先生からは、春江小学校で実施された、授業参観と学級懇談会を連動させたDC教育の実践について紹介されました。この取り組みは、「家庭と学校が同じ方向を向くには、まず共通体験が必要である」という考えのもと、4月の授業参観日にDC教育の授業を設定し、その直後に保護者同士の懇談会を行うという一体型の構成で行われました。授業では、動画視聴とフィルターバブルを題材に、「子どもと一緒に考えるデジタルの使い方」をテーマに進められました。

授業の中では、実際に家庭での動画視聴体験をもとに、動画の良い点や課題、そして情報の偏りについて親子で話し合う時間が設けられました。フィルターバブルという概念を教員がわかりやすく説明し、それが「おすすめ動画」に与える影響を可視化することで、保護者も納得感をもって学びに参加することができたといいます。授業後の懇談会では、先ほどの授業での子どもの発言や反応をもとに話題を深め、「我が家ではこうしている」「この前こういうことがあって…」といった具体的なエピソードをもとにした話し合いが活発に展開されました。

林先生は、こうした「子どもを軸にした共通体験」が、保護者間の信頼と理解を築くうえで極めて有効であると強調されました。さらに、授業中の子どもの姿を見たうえで意見交換を行うことで、「家庭で見せる顔」と「学校で見せる顔」のギャップを共有しやすくなり、学校と家庭の接点がより多角的になる効果もあるとのことです。また、担任教員が懇談会の最後に、自身の悩みや工夫を率直に語ったことで、保護者との心理的な距離もぐっと縮まり、「一緒に育てていく」姿勢がクラス全体で共有されるようになったといいます。

このように、授業と懇談会を連携させることで「一斉連絡型」から「共同行動型」へと保護者との関係性をシフトさせた取り組みは、他校でも応用可能なモデルとして大きな示唆を与えます。林先生は、今後も学校と家庭が「子どもを真ん中にして」連携し、DC教育を通じて新しい家庭教育の在り方を共に模索していくことが求められると締めくくられました。