2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、岐阜聖徳学園大学・芳賀高洋ゼミによる「GIGAびらき」の実践の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください

「GIGAびらき」とは何かを問い直す模擬授業の挑戦

芳賀高洋先生率いる岐阜聖徳学園大学ゼミ生からの実践発表「GIGAびらき」では、初任者教員や学生がどのように1人1台端末の導入初日に向き合うべきかを模擬授業という形式で問い直すものでした。発表は、大学生自身が企画・準備・演出までを手がけた劇形式の授業比較で構成され、AチームとBチームによる2通りの「GIGAびらき」の在り方が演じられました。

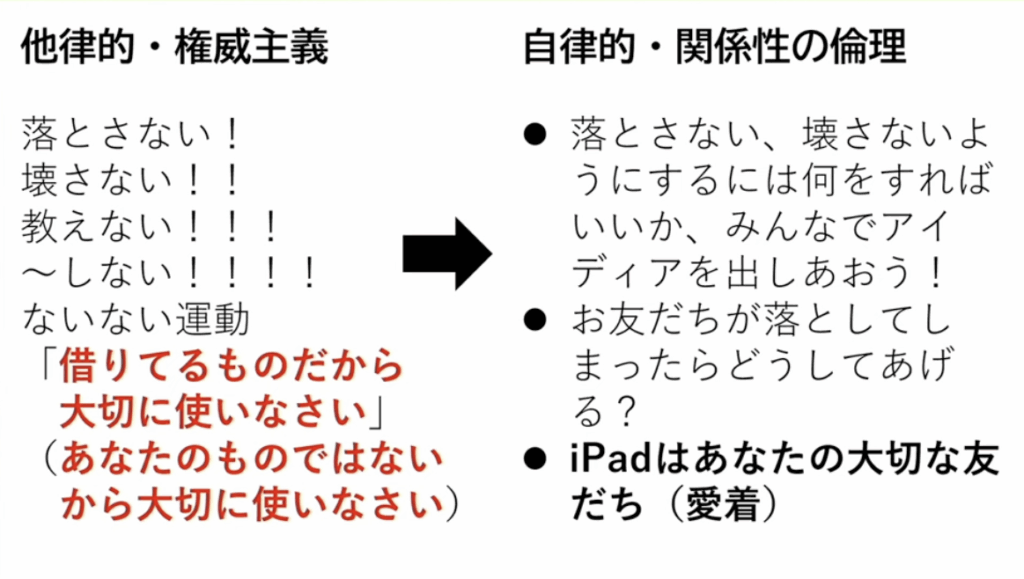

Aチームの模擬授業は、従来の「管理統制型」を象徴する形式で進行されました。教師がルールを一方的に説明し、「触ってはいけません」「破損したら弁償です」といった否定的な言葉が繰り返され、指示によって児童の行動を細かく制限する様子が描かれました。また、全員で復唱させる場面や、声を揃えての「おへそビーム」など、集団行動を重視する場面も多く見られ、児童の主体性はほとんど尊重されていませんでした。このような「使わせないことを前提とした導入」は、デジタル・シティズンシップ教育の理念から大きく外れていることが印象づけられました。

一方、Bチームの模擬授業では、GIGA端末が「子どもたちの学びを支える道具」であることを前提に、「どう使っていきたいか」「どうすれば大切に扱えるか」といった問いを投げかけながら授業が進行されました。子どもたちの生活経験や意見を引き出しつつ、互いにアイデアを共有し、タブレットを「共に使う」文化を築く姿勢が描かれていました。また、パスワードや破損のリスクについても「怖さ」ではなく「大切に使う理由」を考える場として設定され、子ども自身が納得をもって利用を開始できる雰囲気がつくられていました。

主体性を引き出す導入設計と「やってはいけない」からの脱却

この模擬授業の目的は、GIGA端末の導入初日である「GIGAびらき」において、どのような教育的価値を持たせるかを問い直すことにあります。芳賀ゼミの学生たちは、「端末を使う前の子どもたちの心の状態」をどう育てるかを中心に据え、AチームとBチームの対比を通じて「ルールと信頼」「禁止と学び」「命令と対話」という対立軸を可視化しました。特にBチームの実践では、「自分たちで考えて使っていく」という態度形成が重視されており、これはまさにデジタル・シティズンシップ教育における「自立した利用者」を育てる姿勢と重なります。

学生たちは模擬授業を通じて、「子どもが主語になる授業づくり」の難しさと大切さを肌で感じていました。教師が先回りしてリスクを防ぐのではなく、子どもと一緒に使い方を考え、信頼関係を築きながら進めることの方が、長期的には安心・安全なICT活用につながるという認識が根底にあります。芳賀先生は、学生たちのこうした姿勢を支えながら、初任者が陥りがちな「ルールで縛る安心感」の罠に警鐘を鳴らし、「どうすれば子どもが責任を持って使えるか」を考える視点を持ち続けることの重要性を強調されました。

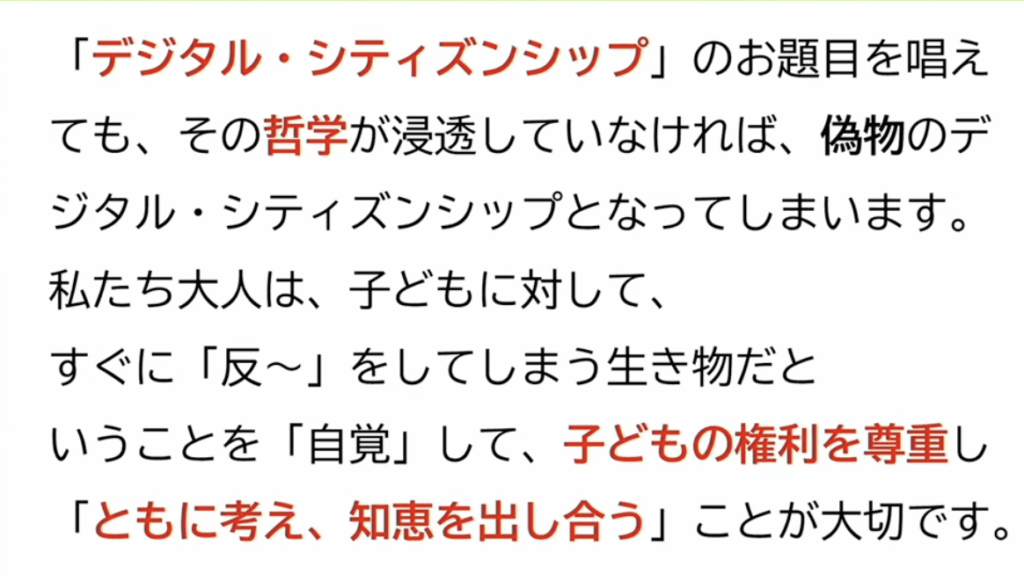

特に印象的だったのは、模擬授業後の学生たちによるリフレクションで、「ルールを守らせる授業が、子どもを信頼していない証明のように感じた」「自分が子どもだったら、どっちの授業を受けたいかをもっと考えなければいけない」といった声があがったことです。こうした内省が促された背景には、芳賀ゼミが日頃から重視している「教師自身がデジタル・シティズンであるかどうか」が根付いていることがうかがえました。教師自身が「自由と責任」「自律と協働」を体現できてこそ、その背中を通じて子どもたちに本質的な学びが届くという理念が、模擬授業の設計や演出にまで丁寧に反映されていました。

「やらせる」から「ともに育てる」へ──GIGAびらきの再定義

芳賀ゼミの模擬授業は、単なる初任者研修や大学授業の枠を超え、GIGAスクール構想の根幹である「子どもたちの主体的な学び」をどのように日常化していくかという大きな問いを私たちに投げかけていました。「GIGAびらき」は、単なる使い方説明の日ではなく、「子どもたちが道具との関係性を結ぶはじめの一歩」であるという再定義が求められているのだと強く実感させられる内容でした。

その意味で、今回の実践は教育関係者にとっても深い学びの場となりました。会場からは「自分も同じようなAチームの導入をしていたと気づかされ、反省した」「Bチームのような対話的な始まり方を実現するには、教師自身の考え方を改める必要がある」といった声が多数寄せられ、模擬授業が参加者自身の教育観に揺さぶりをかけるものであったことがうかがえました。

最後に登壇した芳賀先生は、「大人も含めて、誰もが最初は失敗をする。大切なのは、学びながら変わっていける環境を大人がまずつくること」だと語られました。そして、「教師の言動や導入の設計が、子どものICT観を形づくっていく。その責任を恐れるのではなく、可能性として受け止めたい」と締めくくられました。まさに「GIGAびらき」は、子どもと教師の信頼関係のスタート地点であり、「学びの自治」を共に育てていくための最初の扉なのだというメッセージが、模擬授業の中に確かに込められていました。