2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ東京」は第二回の開催となります。

本記事では、第2回リアルゼミの中から、授業実践事例を発表した成城学園初等部の秋山先生の実践をレポートします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

1. 成城学園におけるデジタルシティズンシップへの挑戦

成城学園初等部(東京都世田谷区)の秋山先生は、デジタル・シティズンシップ(以下、DC)教育に取り組むこととなった経緯と全体像を報告してくれました。秋山先生はICTとコーチング、そして社会人経験の三本柱を活かし、学校内外での子どもたちの成長支援を模索していることに触れ、その一環として、ICTを自由に使いこなす環境を整え、子どもたちに学びの選択肢を与えている点が特徴的です。

同校では一人二台のデバイス環境を一部クラスで実現しており、iPadとChromebookを状況に応じて使い分けられるようにしています。例えば、タイピング作業が多い場合はChromebook、動画撮影や図画工作など直感的な操作が必要な場面ではiPadを選ぶというように、子どもたちが自分で学習スタイルを選ぶ訓練をしています。このような環境を背景に、単なる情報モラル教育ではなく、思考力・判断力・表現力を育てるDC教育を志向しているのが秋山先生の実践の核となっています。

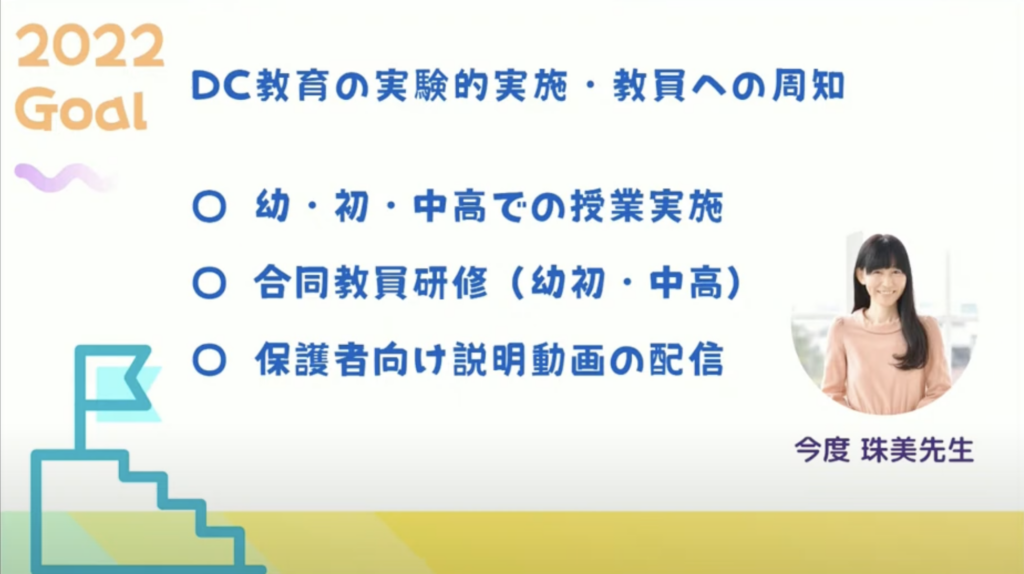

また、成城学園は幼稚園から大学までがワンキャンパスに存在する総合学園であるという特性から、秋山先生は「幼・初・中・高をつなぐDC教育の枠組みを作りたい」と語ります。理事長からの指示もあり、学園全体でDC教育を進める旗振り役を担っているとのことです。園や学校ごとに異なる実情を踏まえながらも、学園全体で共通の土台を築くために、ニュースレター形式の「デジタルシティズンシップ新聞」を職員間で配布し、日々の情報共有と意識の底上げを図っている点は注目すべき工夫です。

同校のDC教育のサポートには、JDiCEでも活動している今度珠美さんが主に研修・DC教育の浸透のために関与しています。

2. 「ネットいじめ」をテーマとした授業実践

秋山先生は、実際に行った授業の一例として、「ネットいじめに立ち向かう」というテーマでの道徳的な授業実践を紹介されました。この授業は、アメリカのCommon Sense Educationの教材に基づきつつ、日本の小学生の実態に合わせて再構成されたもので、ネットいじめの定義や特徴について確認するところから始まり、「なぜネットいじめは現実のいじめよりも難しいのか」といった問いを通じて、子どもたちに自ら考えさせる設計になっています。

物語形式の事例が用いられ、登場人物の「カコ」「ミライ」「トオル」「チカ」「トモミ」といったキャラクターを通じて、複雑な人間関係の中でネットいじめが発生する経緯を理解させます。特に、「チカ」のように直接いじめてはいないけれども間接的に影響を与えてしまう存在についても焦点を当てており、単なる加害者と被害者の二項対立ではないネットいじめの構造を、子どもたちが丁寧に読み解くよう工夫されています。

そのうえで、子どもたちには「自分だったらどうするか?」という問いを投げかけ、「バイスタンダー(傍観者)」と「アップスタンダー(立ち上がる人)」という新たな概念を紹介します。アップスタンダーとして行動するとは、必ずしも声を上げることだけではなく、被害者に寄り添う、スクリーンショットを保存する、信頼できる大人に相談するなど多様な形があることを強調しています。授業の最後には「自分が今日から取るべき行動」を一人ひとりがワークシートに記入し、保護者への説明と感想の共有を通じて家庭とも連携する仕組みが構築されています。

秋山先生は、この授業の狙いとして、「実際に自分の身に起きるかもしれない事例を他人事としてではなく、自分事として捉える力を育むこと」を挙げています。そして、授業中に顔と顔を向き合わせる「車座スタイル」を用いて対話を促すことで、子どもたちが他者との関係の中で価値を共有し合う学びを重視している点が、教育的にも大きな意義を持っています。

3. 幼稚園から高校までをつなぐビジョンと今後の課題

秋山先生は、デジタルシティズンシップを単なる授業の一単元として終わらせるのではなく、「学園全体の共通文化」として根づかせていきたいと語ります。そのために、現在は幼稚園・初等学校・中学校・高校の教員が合同で研修を行い、教材の共通化や共有、実践記録の蓄積を進めているとのことです。特に特徴的なのは、幼稚園におけるDC教育の導入です。年長児に対しても「ICTの安全な使い方」や「他者への配慮」を扱った授業が試行されており、初等教育以前から「良き使い手としての態度」を育てる意識が見て取れます。

とはいえ、すべての教員がすぐにDC教育に乗り出せるわけではないという現実も率直に共有されています。「今やっている仕事に“プラスDC”かよ……」という声が聞こえてくる場面もあるといいます。そこで秋山先生は、DC教育に関心を持つ教員の“変わり者たち”を徐々に集め、少しずつ輪を広げることで組織文化としての定着を目指しているそうです。そのためのツールとして、学園オリジナルのロゴやビジュアル作成など、「楽しさ」や「親しみやすさ」も大事にされています。

今後の展望としては、「正常らしい独自のDCカリキュラム」の構築、中高との学びの連携、保護者や地域との協働の在り方の検討が挙げられました。秋山先生は、「私たちはまだ勉強中です。叩き台としての実践を、皆さんとともに良いものにしていきたい」と述べ、開かれた姿勢でこの取り組みを進めている点が非常に印象的でした。