2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

本記事では、第3回リアルゼミから、最初の授業実践報告を行った四国中央市立金生第一小学校教諭 の 鈴木孝迪先生のお話しの概要をお伝えします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

学校全体で育む「デジタル・シティズンシップ」――基礎から始める共通理解の構築

四国中央市立金生第一小学校におけるデジタル・シティズンシップ(以下、DC)教育の取り組みは、「深い学びの創造」を主題とする校内研究の文脈の中で推進されています。鈴木孝迪先生の報告からは、DC教育が単なる授業の一環ではなく、学校経営や研究方針と密接に結びついた取り組みとして位置づけられていることがうかがえました。

同校ではまず教職員がDCの基本概念を理解し、共通の認識を持つことを目的に、「ミニ研修」形式の継続的な学びの場を設けました。朝礼や中礼の時間を活用し、通信や配布資料をもとに、短時間でも繰り返し学べる工夫がなされています。このような手法は、校務の合間に無理なく研修を取り入れたい現場にとって非常に有効なアプローチであり、教員が自然なかたちでDC教育を身近に感じられるよう配慮されている点が印象的です。

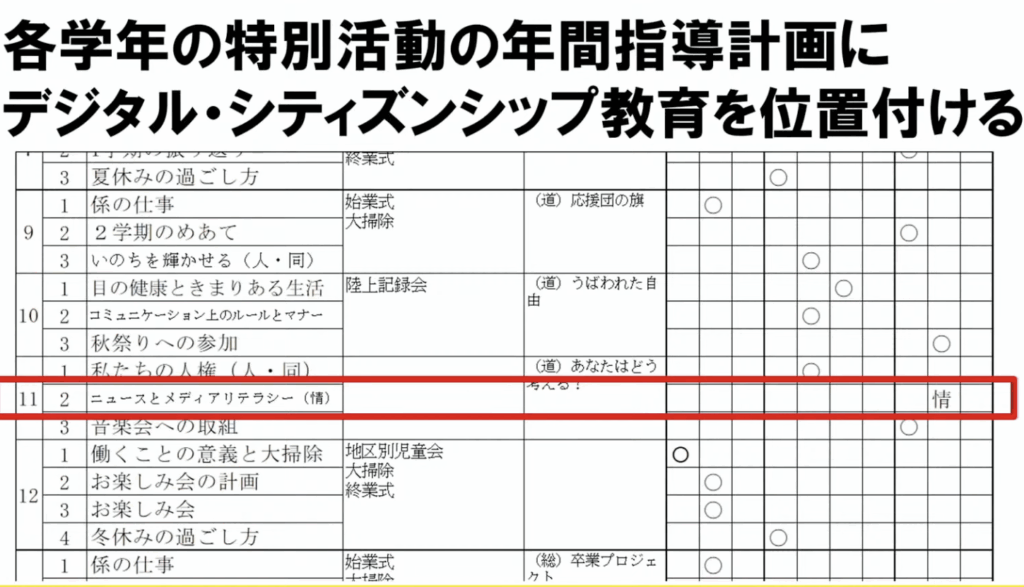

また、教員間での議論を重ねた結果、DCの授業は「特別活動」で実施することが妥当であるという方針が立てられました。これにより、年間指導計画にもDC教育を正式に位置づけることが可能となり、「授業として行う」明確な基盤が整いました。さらに、「情報モラル教育」と「デジタル・シティズンシップ教育」との違いを全員で明確にし、「危険を避ける」ためのマイナス視点から、「より良く活用する」ための行動規範へと意識の転換が図られています。

このように、金生第一小学校では、まず教員自身が「DCとは何か」を理解することから取り組みを始め、組織全体としてビジョンを共有しながら、授業実践に向けた土台を固めていきました。DC教育が一過性の「キャンペーン」ではなく、学校文化の一部として根づくための丁寧な設計がなされています。

一人ひとりが考え、備える――「落ち着いて内省する」力を育む授業設計

鈴木先生が行った具体的な授業実践として紹介されたのが、3年生を対象に行われた学級活動「パソコンと上手に付き合うには」という授業です。この授業では、ICT活用が日常化する中で子どもたちが直面しやすいトラブルに対して、どのように行動すればよいかを「自分ごと」として捉えさせる工夫が随所に盛り込まれていました。

授業冒頭では、児童への事前アンケート結果をもとに、家庭でも学校でもICT機器を日常的に使用している実態と、そこでの困りごと(例:電源が入らない、画面が暗くなる、意図しないページに飛んでしまうなど)を共有。児童自身の「あるある」体験を教材化することで、授業への関心と当事者意識が高められていきました。

授業の中核には、未来の教室「STEAMライブラリ」の動画教材が用いられました。動画の中で、PC操作に困った少女がパニックになる様子が描かれ、それに対して児童たちが「どうすればよかったのか」を考えるワークを行いました。児童は「おうちの人に聞く」「一度電源を切って再起動する」「焦って触らない」といった具体的な対応策を出し合い、グループで協議。最終的には「一休みする」「考える」「尋ねる」という3つのステップを整理し、日常的に実践すべき対応の基本として全体で共有しました。

この「3ステップ」は、単なるトラブルシューティングではありません。児童がICTトラブルに直面した際、「落ち着いて内省する」――つまり、感情に飲まれずに冷静に考え、適切な手段を選ぶ力を育てることが、この授業の核心でした。これは、デジタル・シティズンシップにおける中核的資質として国際的にも認識されている重要な要素であり、単なるICTスキルとは一線を画します。

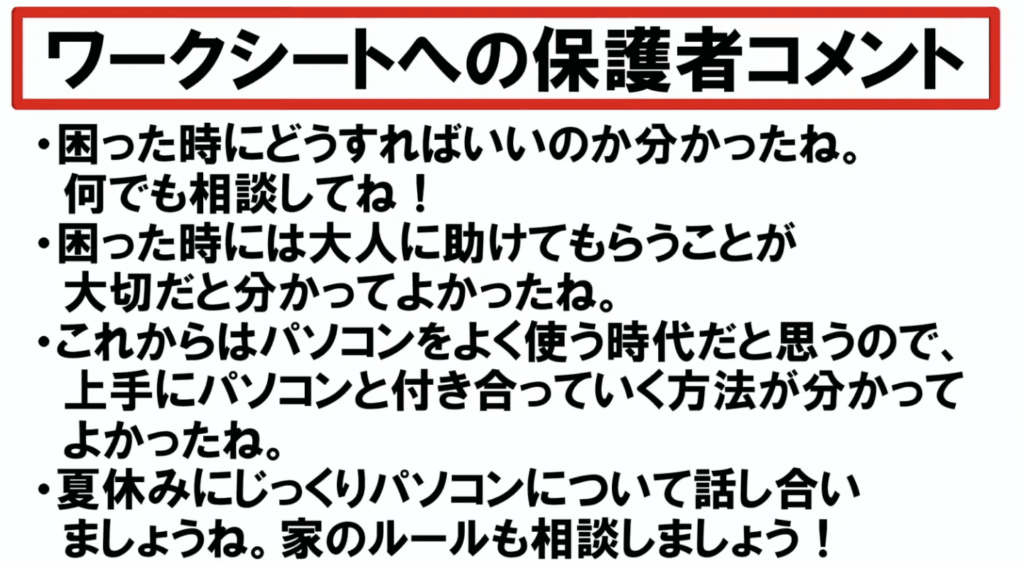

さらに、児童が学んだ内容を家庭に持ち帰り、保護者に説明してもらう「宿題」が課されました。これにより、保護者は子どもの学びの内容を理解し、「困ったら相談してね」「上手に使えるようになってよかったね」といった温かいコメントを寄せるようになりました。こうした活動を通じて、家庭と学校の連携が自然な形で実現し、保護者自身がDC教育の一翼を担う存在へと変わっていく様子が描かれています。

子ども・教師・保護者がつながる教育文化へ――今後の展望と課題

この実践を通して得られた成果は大きく2点に集約されます。ひとつは、教員間でDC教育に関する共通理解が形成され、学校全体としての取り組みに向けたビジョンが明確になったこと。もうひとつは、授業の実施によって児童の内省力や自己管理力が育まれ、家庭との連携によって学びの輪が広がったことです。特に、「3つのステップ」による問題対処の視点が児童に浸透した点は、今後の多様なICT活用の場面においても応用可能な基礎力となるでしょう。

一方で、課題も見えつつあります。鈴木先生自身が言及されたように、研究の初年度であったために実践事例がまだ限定的であること、また保護者との連携が十分に深まりきっていないことは、今後の改善ポイントです。これらに対し、金生第一小学校では、年度を通して着実に計画に沿った実践を重ねることで「日常化」を図るとともに、ワークシートの家庭持ち帰りや保護者向け通信などの手段を用いて、家庭との接点を増やしていく意向が示されました。

注目すべきは、こうしたDC教育の取り組みが、単なるICTリテラシーの獲得にとどまらず、「子ども」「教員」「保護者」という3者が対話し、つながるための共通言語を育てている点にあります。児童が学校で身につけた「考える」「立ち止まる」「相談する」といった習慣が、家庭内でのデジタル利用に影響を与え、さらに教員がそれを見取って指導に反映させるという循環が生まれつつあります。これはまさに、デジタル・シティズンシップ教育の理想的な広がり方と言えるでしょう。

DC教育は、情報機器の使い方を「教える」ことではなく、それを介してどう社会と関わり、どう行動するかを「共に考える」学びです。鈴木先生の実践は、そうした価値観が校内全体に浸透していくためには、「小さく始めて、確実に広げる」戦略が効果的であることを私たちに教えてくれます。