2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

本記事では、第3回リアルゼミから、河田祥司氏(高松市総合教育センター研修係長)の取り組みの概要をお伝えします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

「ICT活用は質より量」から始める――現場を守るための戦略的なスタート

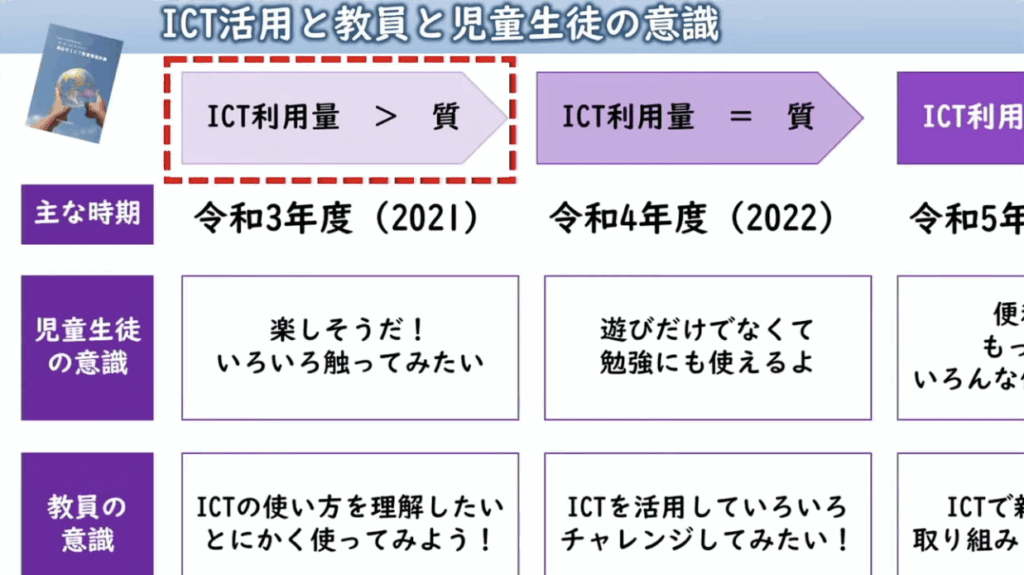

高松市教育委員会においてGIGAスクール構想の推進を担う河田祥司氏の講演は、「研修が全てを解決するわけではない」「ICT活用は質より量でよい」という、従来の教育界の常識を覆すメッセージから始まりました。全国の自治体の多くが「まず研修から」と考えがちである中、河田氏は「研修は万能薬ではない」と明言し、現場の教員が「ICTを使ってみよう」と思える環境整備こそが第一歩であると訴えました。

河田氏が特に重視したのは、GIGAスクール構想を現場の教職員の「心の温度」を上げるためのものとして位置づけた点です。ICT活用を日常化するためには、教員が安心して試せる仕組みが必要であり、失敗しても責められない文化づくりが求められます。そのため、高松市では2020年10月に推進計画を見直し、「ICTの利用は質より量」と明記。これにより、使用頻度が高いこと自体を肯定的に捉え、「とにかく使ってみよう」という気運を高めました。

このアプローチには、「まず量をこなすことで、いずれ質につながる」という教育的観点とともに、「教員を守る」という明確な意図があります。河田氏は、ICTを使った結果、保護者から苦情が来ることを恐れている教員が多い現実に触れ、教育委員会が現場の背中を押し、責任を引き受ける姿勢を示すことで、教員が一歩踏み出せるのだと語りました。これは、教育改革の現場における「心理的安全性」の確保とも言えるでしょう。

また、活用を促すために「ルーティンのICT化」を提案。朝の健康観察や、連絡帳代わりのフォーム入力、日々の振り返りなど、教員全員が関わる活動にICTを自然と埋め込むことで、スキル差を問わず誰もがICTを使う環境を構築しています。こうした実践は、日々の業務を通じて、無理なくICT活用を習慣化していく仕組みとして機能しており、研修よりも「体験」に価値を置いた高松市の先進性を象徴しています。

学びを“共鳴”させる仕掛け――自発性を引き出す放課後チョイスクール

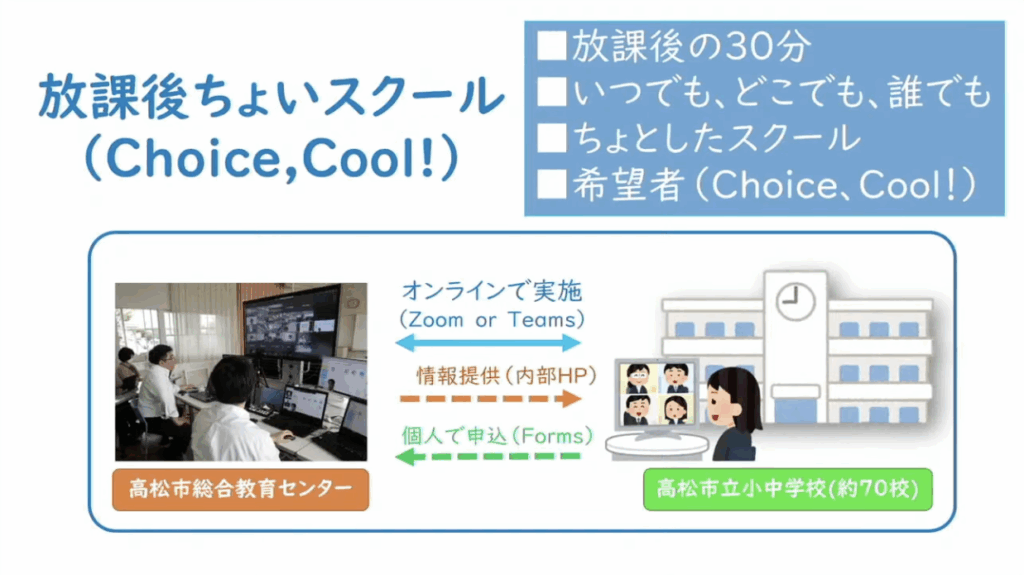

河田氏が次に紹介したのは、「放課後チョイスクール」という高松市独自の取り組みです。これは、教職員の自発性を高め、ICT活用に限らず多様なテーマで学び合うことを目的とした、選択制・双方向型の短時間研修です。特徴的なのは、30分という短い時間で、内容も講義形式に限らず、実演、対話、体験型など柔軟なスタイルで展開されている点です。

このチョイスクールは、内容よりも「つながり」を重視しています。教員同士が所属校を超えてつながることで、学校外の“風”が流れ込み、閉鎖的になりがちな校内文化に風穴を開けるのです。たとえば、小学校と中学校の教員がヨガを通じてメンタルケアについて語り合う、吉本興業と連携した「学校にお笑いは必要か」をテーマにした回など、内容は多彩です。

このような研修の意義は、「自己選択」であるがゆえに参加者の学びが能動的である点にあります。強制されて学ぶのではなく、自ら選び、自ら参加するからこそ、「これは自分ごとだ」という当事者意識が芽生えます。加えて、双方向のやり取りやフィードバックが常に意識されており、実践につながりやすいのも特徴です。こうした構造は、まさにDC(デジタル・シティズンシップ)教育に通じる“対話と共創”の文化を体現しているとも言えます。

また、放課後チョイスクールは“情報の受け手”ではなく“発信者”を増やすことにも貢献しています。教職員が自身の実践や気づきを持ち寄り、発信することが当たり前の文化になることで、市全体の教育力が底上げされる構造ができあがっているのです。この仕組みの裏には、「学びは単独で終わらせない」という河田氏の哲学があり、それは次の取り組みにもつながっていきます。

“外の風”で校内を耕す――越境と連携で拓く次世代の学び

高松市の取り組みのもう一つの柱が、“越境”を通じた教育の広がりです。河田氏は、「校内に閉じた学び」だけではなく、「外の風」を入れることの重要性を繰り返し説きました。その一例が、小学生を対象にした「地域自慢の動画制作プロジェクト」です。各校の児童が自分たちの町の魅力を取材し、編集して動画にまとめ、他校の子どもたちと共有するこの企画では、地域への誇りと情報活用能力を同時に育むことが可能となっています。

この活動のキーポイントは、“偶発的な学び”をデザインしている点にあります。児童たちは地域住民にインタビューをする中で、予定外の発言に戸惑ったり、編集作業の中でチームで葛藤したりする経験を重ねます。そうしたイレギュラーな出来事こそが、「考える力」「共感する力」「立ち止まる力」を養う原動力となり、まさにDC教育が目指す資質・能力に直結しています。

また、高松市では本庁のデジタル戦略課との連携や、大学との協働も積極的に進めています。市役所が主導する「マインクラフトで未来の街をつくる」プロジェクトでは、子どもたちが街づくりを仮想空間で体験し、公共の意味やまちづくりの視点を学びます。こうした取り組みに教育委員会が積極的に関わることで、学校教育が自治体全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)と一体となる道が拓かれていくのです。

加えて、大学生や大学院生との連携も開始されており、DC教材を共創する動きも始まりました。不完全なストーリーをあえて提示し、児童が改善案を考える「DCシナリオ型教材」の開発は、まさに“正解のない問い”に向き合う姿勢を養う挑戦です。子ども・教師・地域・大学が一体となって新たな教育文化を育んでいくプロセスは、これからの教育のモデルケースとなる可能性を秘めています。

河田氏の講演は、GIGAスクール構想を単なる端末整備やスキル習得にとどめず、「人が変わり、組織が変わる」ための装置として捉える壮大なビジョンに満ちていたと感じます。現場に寄り添い、教員の心理的安全性を確保しながら、小さな成功体験を積み重ね、やがて教育文化そのものを変えていく。高松市の取り組みは、全国の自治体・教育委員会にとって多くの示唆を与えるものであり、その鍵を握るのは、子ども・教員・地域をつなぐ“仕掛け人”の存在であることをあらためて実感させられる内容でした。