2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

本記事では、第3回リアルゼミから酒井美佐緒先生(福岡市立百道浜小学校 校長)の取り組みの概要をお伝えします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

「やってみよう、上手に失敗しよう」から始まる学校づくり――管理職がつくるチャレンジの土壌

GIGAスクール構想をきっかけに、ICT活用が全国の教育現場で進む中、福岡市立百道浜(ももちはま)小学校が取り組む学校経営のアップデートは、多くの示唆に富んでいます。校長を務める酒井美佐緒先生は、「やってみよう」「上手に失敗しよう」「誰一人取り残さない」という3つの柱を掲げ、学校文化そのものを変革しようと取り組んでこられました。

その出発点は、GIGAスクール構想初期に直面した「ICTがよく分からない」という教員たちの不安を、組織としてどう受け止め、どう背中を押すかという課題でした。酒井先生は、まず校長自身が「分からなくてもやってみる」姿を見せることを意識し、教員に「失敗してもいい」「まずは使ってみよう」というメッセージを伝え続けました。その象徴的な取り組みが、2020年10月30日に行われた校内研修の第1回です。そこで大切にされたのは、ICTツールの操作方法ではなく、「この学校はどんな子どもを育てたいのか」というビジョンの共有でした。

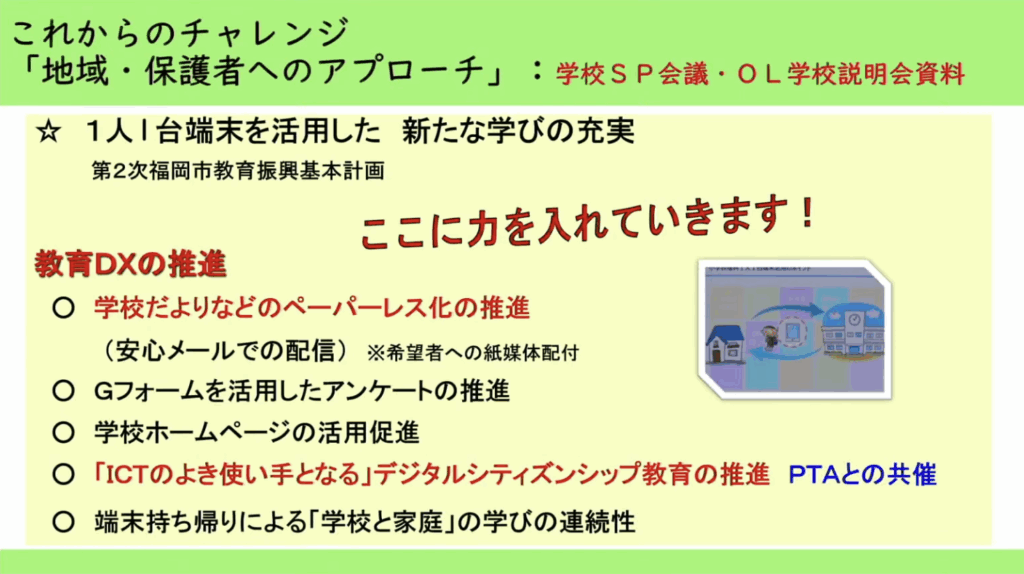

百道浜小では、GIGA端末の持ち帰りも早期にスタートさせました。酒井先生は、家庭との連携を重視し、保護者へのアンケートを重ねながら段階的に持ち帰りを実施。そこでは「重さが気になる」「使い方のルールが心配」など保護者の不安にも丁寧に向き合いました。こうした取り組みを通じて、子どもたちの声や教職員の実感、家庭の視点をつなぎながら、学校経営のなかにICTを“溶け込ませていく”アプローチが徹底されていったのです。

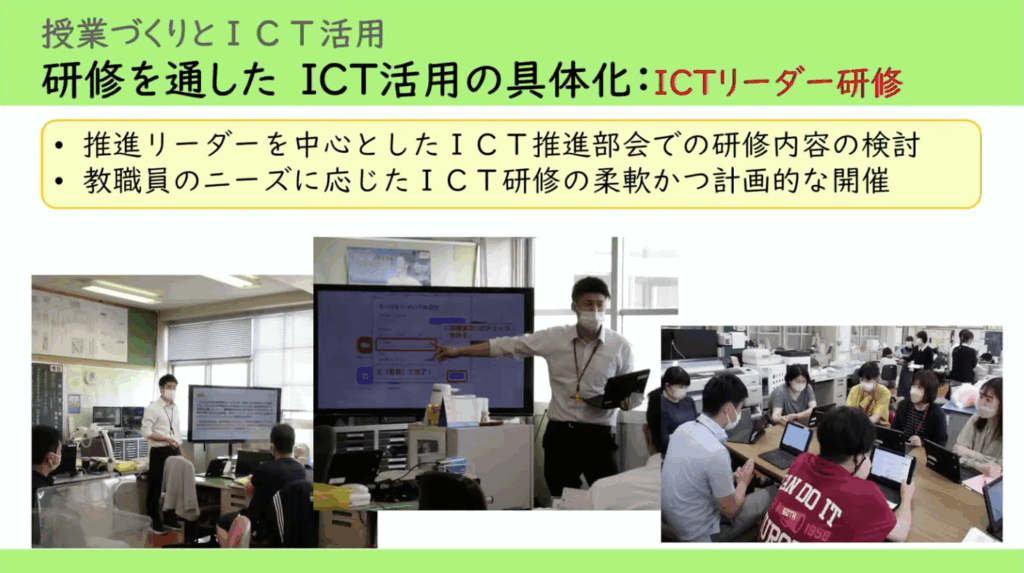

特に注目すべきは、校内におけるICT推進リーダーと学年代表の協働体制です。各学年の実践を共有し、教科ごとではなく学級全体の中でICTをどう生かすかを議論することで、ツールの使い方が自然に共有されていきます。酒井先生は「コピー&アレンジが可能な環境」を整えることを重視し、教材や指導案の共有をGoogleクラスルームなどのデジタル空間でスムーズに行えるよう仕組み化しました。

教職員の“気づき”を引き出す場のデザイン――「共有」と「共感」の校内研修

酒井先生が強調したもう一つのポイントは、教職員一人ひとりの「気づき」を引き出すための研修設計です。ICT推進リーダーや専科教員が先行して活用事例を共有するだけでなく、それを“自分のクラスでもできるかも”と思えるようにするには、「共感」が不可欠です。そのため、百道浜小の校内研修は一方向的な講義形式ではなく、小グループでの対話を通じて実践を「共有」し、「自分ごと」として受け止めてもらう構成がとられています。

令和4年度夏の研修では、各学年の推進リーダーが1学期のICT活用実践をプレゼン形式で共有。例えば、「3年生ではタイピング練習を取り入れている」「6年生では子どもたち自身が端末を自在に使いこなしている」といった、学年の到達度や工夫が具体的に語られました。こうした共有を聞いた他学年の教員からは、「学年ごとの取り組みの違いが参考になった」「自分もできそうと感じた」という声が多く挙がり、“気づき”と“共感”のサイクルが確実に育っていることが伺えます。

さらに、令和5年度には研修の形式もアップデートされました。これまでの発表型から、小グループに分かれて実際の教材や活用方法をテーブルに並べ、対話を重ねる形式へとシフト。研修後のアンケートでは「全員の意見を聞けて有意義だった」「学年の枠を超えてアイデアが広がった」というポジティブな反応が多く寄せられ、教員の“参加感”と“自律性”を引き出す構成が奏功していることが明らかとなりました。

このような実践の積み重ねが、校内全体に“日常的にICTを使うこと”への心理的抵抗感を和らげ、いわば「文化」として根づかせているのです。酒井先生は「ICTの活用を担任任せにしない」「学校全体で子どもの学びを支える」という視点を軸に、管理職がリーダーシップとファシリテーションの両方を発揮することの重要性を繰り返し語られました。

デジタル・シティズンシップ教育への展開――子ども・教員・保護者をつなぐ“未来のリテラシー”

百道浜小学校では、GIGA端末の整備・活用を出発点に、さらに一歩踏み込んだデジタル・シティズンシップ(DC)教育へと展開しています。2021年度には、オンラインにて今度珠美氏によるデジタル足跡を題材にした出前授業を2・4・6年生で実施。子どもたちは、インターネットに残る情報が自分自身の評価や未来に関わることに気づき、「よく考えてから投稿する」「人に見せてもいい内容か考える」など、具体的なリテラシーを身につけていきました。

この授業では、学年ごとに異なる視点からデジタルと向き合う構成がとられ、学習後には家庭での振り返りとして保護者の感想も収集。Aさんの家庭では「学校での学びを家族で共有できた」、Bさんの家庭では「子どもが主体的に考えていて頼もしかった」といったポジティブな反応が得られ、学びが“家庭とつながる”設計となっていた点が評価されました。

2022年度には、今度氏を講師として校内に迎え、1年生から6年生までの全学年でDC授業を実施。さらに職員研修も併せて行い、「良きICTの使い手を育てるとはどういうことか」を教職員全体で再考する機会としました。特に1年生の授業では、ICTの可能性とリスクを子どもの発達段階に合わせて伝える工夫がなされ、「学年が低くてもここまで伝えられるのか」という驚きと学びが多くの教員から報告されています。

また、保護者向けには、学校だよりや参観日での発信を通じてDC教育の意義を丁寧に共有。「動画を撮って投稿する行為の意味」「相手の気持ちを想像する力」など、ICT活用の“技術”を超えた“倫理”や“態度”への理解を促しています。酒井先生は「教員だけでなく、保護者も良き伴走者であるべき」と強調し、家庭と学校の両輪で子どもを支える体制を丁寧に築き上げているのです。

酒井先生の講演は、「ICT活用」「校内研修」「デジタル・シティズンシップ」という三本柱を、学校経営と有機的に結びつける実践知にあふれていました。その根底には、校長自身が変化を恐れず、教員の挑戦を支え、子どもと社会をつなぐ学びの在り方を信じる“対話的なリーダーシップ”があります。百道浜小学校の歩みは、これからの教育において「学校がどう未来に向き合うか」を問うひとつのモデルケースとなることでしょう。