2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ四国中央」は第三回の開催となります。

本記事では、第3回リアルゼミから、最後に行われた勝見慶子先生(学校法人エンゼル学園 子育て支援センター長)、今度珠美さん(国際大学GLOCOM 主任研究員/JDiCE 副代表理事)、林一真先生(JDiCE 理事)による鼎談の模様をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

未来のメディア教育は「幼児期」から始まる――発達段階に応じたアプローチの必要性

デジタル・シティズンシップ教育(以下、DC教育)をめぐる議論が全国的に進む中で、今なお語られることが少ないのが、「メディア教育のスタート地点はどこか?」という問いです。この問いに真正面から向き合ったのが、勝見慶子先生(以下、勝見先生)、今度珠美さん(以下、今度さん)、林一真先生(以下、林先生)の鼎談でした。三者三様の立場から、幼児期、小学校低学年、保護者へのアプローチなど、教育の初期段階におけるメディアリテラシーの重要性について深く掘り下げた本セッションは、多くの教育関係者にとって新たな視座をもたらしました。

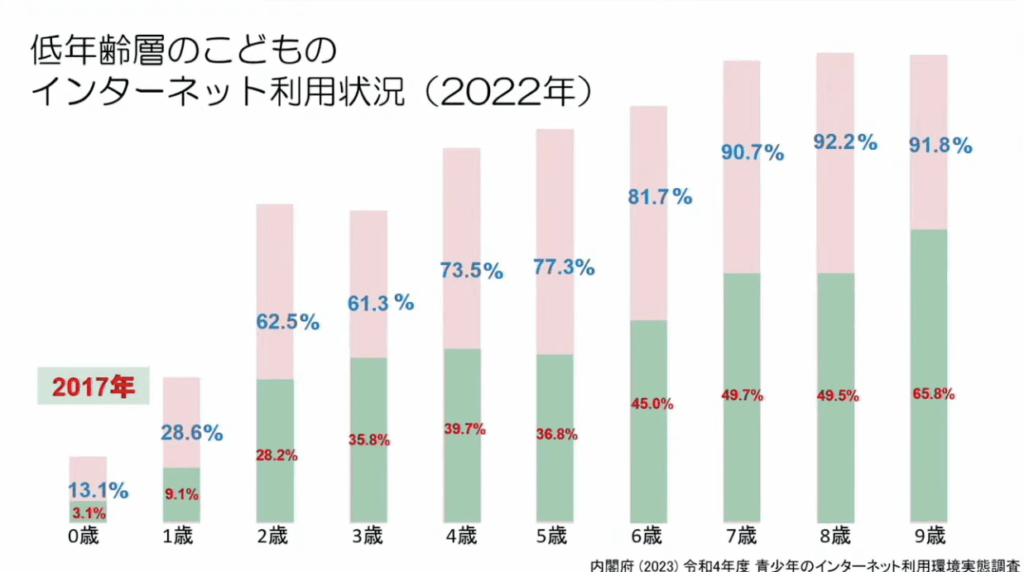

まず、勝見先生は「メディア教育はすでに0歳から始まっている」と明言されました。近年の内閣府の調査でも、2歳児の約60%が何らかのインターネット接続機器を使用している現状を示し、「ICTはもう乳幼児の生活環境の一部となっている」と述べます。つまり、私たち大人が「いつから教えるか」を議論する前に、子どもたちはすでに日常的にデジタル機器に触れているという実態があるのです。

そのうえで勝見先生は、「幼児期だからこそ、情報活用の素地を育てるのに適している」と指摘します。幼児は、感覚的・身体的な体験と結びついた学びを通じて、自分の周囲の世界を認識していきます。たとえば、タブレットを使って動画を撮影し、それを見返すことで“自分の動き”や“他者の反応”を可視化するという経験は、自己理解と社会性の発達を促します。このように、デジタル機器は、発達段階に合った教材としての機能も持ちうるのです。

一方で、メディア機器が持つ“依存性”や“情報の過多”といったリスクにも目を向けなければなりません。勝見先生はそのバランスを取るために、「子どもを管理するのではなく、信頼して使い方を一緒に学んでいくことが重要」と話されました。つまり、大人が“禁止”や“制限”の立場で関わるのではなく、子どもが自己調整できるようなサポートを行うことが、デジタル時代の教育に求められているのです。

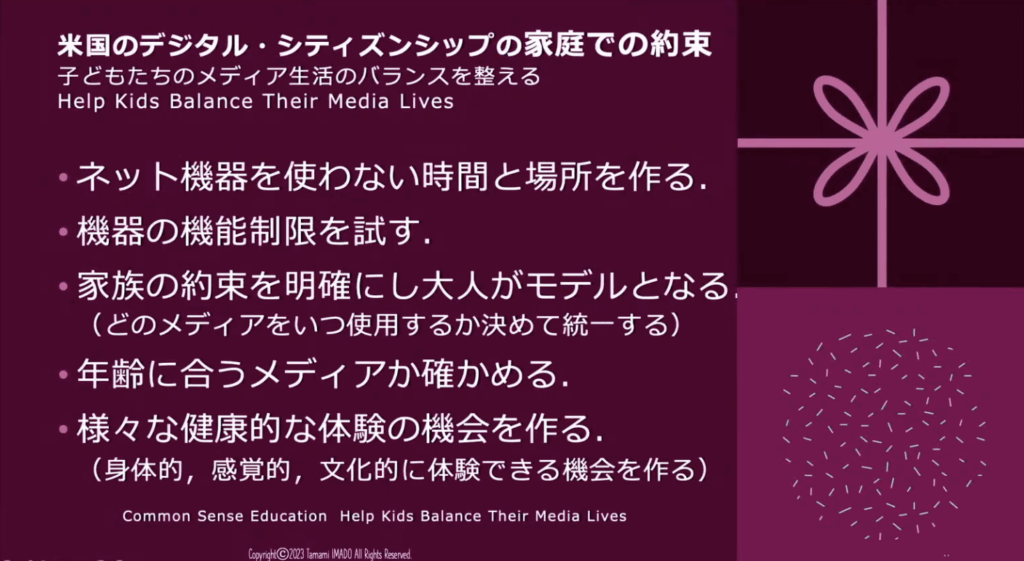

このようなアプローチは、DC教育においても核心にある考え方です。今度さんは、アメリカの「Common Sense Education」が開発した教材を紹介しながら、「幼児期から『常識的な使い方』を言語化して学ぶことが、将来的なリテラシーの土台になる」と述べました。これは単に「してはいけない」を教えるのではなく、「こうすればよりよく使える」というポジティブな指導への転換を意味しています。

子どもをスーパーヒーローに――「信頼」と「対話」から生まれる自律的メディアリテラシー

鼎談の中でもひときわ注目を集めたのが、今度さんが紹介したCommon Sense Educationの教材で登場するフレーズ「常識はみんなをスーパーヒーローにする(Common Sense Makes You a Superhero)」でした。これは、「正しいネットの使い方をする子どもはかっこいい」と伝える教育観に基づいた指導であり、従来の“罰則モデル”ではなく“肯定モデル”をベースにしたメディア教育のあり方を象徴しています。

今度さんは、同教材が扱う例として、「お土産を買ってくるね」と送った後に「やっぱりやめた」という短文メッセージが相手にどう受け取られるかというシナリオを紹介。これに対し、絵文字や語尾表現を工夫することで感情のニュアンスを補えるという具体的な“スキル”を教えていくことで、子どもが「相手の立場で考える」「自分の言葉に責任を持つ」といった姿勢を身につけられると強調しました。

さらに、「立ち止まる」「考える」「尋ねる」という三つのステップが、メディア利用時の基本的な判断基準として教材内で繰り返し強調されていることにも触れました。これは単に情報を受け取る技術やマナーを学ぶのではなく、「情報との付き合い方を自ら考える」力を育てるという、DC教育の核となる力に直結しています。

林先生もこれに深く共感し、「日本の学校現場でも、罰則よりも“モデル提示と対話”を大切にした方が、子どもの自律的な行動につながる」と述べました。さらに、「ICTを使った失敗を、注意されることなくリカバリーできる環境こそが、子どものメディアスキルを高める」と強調。つまり、誤った投稿をしてしまったときに叱責するのではなく、「なぜその投稿をしたのか」「どうしたらよりよく伝わったか」を一緒に考えることが、子どもを“振り返る力”のある市民へと育てていくのです。

このような関わり方は、学校だけでなく、家庭でも非常に重要です。今度さんは、「ルールよりも信頼関係が大切」と語り、「親子で、なぜその動画を投稿したのか、どう感じたのかを話す時間を設けてほしい」と述べました。たとえば、YouTubeに自分の変顔動画を投稿した子どもに対して、「そんなことしちゃだめ!」と否定するのではなく、「どうしてそれをやろうと思ったの?」「見る人はどう思うかな?」と問いかける姿勢が、まさにDC教育の実践です。

勝見先生も、「子どもたちは私たちが思っている以上に、“見られる”ことに敏感で、社会の目を意識している」と語り、「その意識をどう育てるかが、リテラシーの本質」と位置づけました。ICTの技術や知識は変化していきますが、「自分の行動が他人や社会にどのような影響を与えるかを考える力」は、どの時代にも通用する本質的な力です。

メディアとの付き合い方を「家庭」で語る――保護者との連携を再構築する視点

鼎談の中盤から後半にかけては、子どもたちのメディア利用に大きな影響を与える「家庭での関わり方」に議論が移っていきました。林先生は、学校現場で保護者と話をすると、子どものスマートフォン利用に対して「何をしているのか分からない」「目が悪くなるのでは」「一人でこもってしまうのでは」といった不安が根強いことを紹介しつつ、そうした不安を共有しながらも「対話の場をどう作るか」が重要だと語ります。

今度さんも「メディアを悪者にせず、家庭の中で“話し合うこと”が教育の第一歩になる」と指摘しました。特に印象的だったのは、「メディアに関する約束は、親が決めるものではなく、子どもと一緒につくるもの」という発言です。たとえば、「ご飯中は端末を見ない」「寝る前1時間はオフラインにする」といった行動ベースの約束を、子どもが納得した上で設けることで、実行力が格段に上がるといいます。

また、今度さんは「制限よりも共有」という視点を提示しました。たとえば、子どもが見ているYouTubeのチャンネルを保護者も一緒に視聴し、その感想を共有するだけでも、子どもの情報世界に理解を示すきっかけになります。大人が「知らない世界」として遠ざけるのではなく、「一緒に見て考える」ことで、メディアとの関係性が“コントロール対象”から“対話の相手”へと変わるのです。

勝見先生も、保護者との信頼関係の築き方について言及しました。特に幼児期の保護者は、子どものデジタル利用に対して「そもそもどう向き合えばよいか分からない」という段階にあることが多く、まずは「家庭ごとのペースで考えてよい」という安心感を届けることが必要です。そのうえで、幼児教育の現場では、保護者と子どもが一緒にICTを使って創作をする「共創活動」などを通じて、家庭と園・学校の協働的な関係が築かれつつある事例が紹介されました。

家庭でのメディア対話は、親子の関係性を深めるだけでなく、子どもに「自分の行動を振り返る習慣」を育てます。今度さんは「メディアを通じた失敗を、家族でどう受け止めるかが、その後の学びを決定づける」と述べ、「“失敗を共有できる家庭”こそが、DC教育における最強の環境」と語りました。この言葉は、家庭こそが最前線の教育現場であるという認識を、あらためて私たちに突きつけてくれます。

メディア教育は“未来を生きる力”――アナログとデジタルをつなぐ探究の起点に

鼎談の最後では、アナログ・デジタルを問わず「子どもたちの創造性をいかに引き出すか」という未来志向の話題に展開されました。勝見先生は、園で使用されているキット教材について「決まったパーツを組み立てるだけでは、創造力は育たない」と警鐘を鳴らし、「材料を自由に選び、試行錯誤する中でこそ、子どもの主体性が引き出される」と語りました。この姿勢は、そのままデジタル教材にも当てはまるものであり、ICTを使って“つくる”体験こそが、探究型学習の第一歩であるといえます。

今度さんも「DC教育は、技術的スキルにとどまらず、社会参加の力を育てる教育」だと位置づけ、子どもたちがネット上でプロジェクトを立ち上げたり、地域の課題に関する情報発信を行ったりするような、創造的かつ公共性のある学びにICTを活かしていくべきだと主張しました。それは「正しく使う」こと以上に、「意味のある使い方を探る」ことに力点を置く教育です。

林先生は、探究学習の現場でICTを活用する中で、「ごっこ遊び」では終わらせず、「実社会とつながる経験」を通じて子どもたちの主体性を高めていく必要性を指摘しました。たとえば、地域の商店街を活性化するアプリを中学生が開発した事例や、地元企業のPR動画を作る探究学習の中で、子どもたちが“本気”になる姿を紹介し、「メディアの力を“学ぶため”ではなく、“社会を変えるため”に使っていく段階に来ている」と述べました。

このような未来志向の学びにおいても、土台となるのは「立ち止まり、考え、対話する」態度です。これはアナログな世界においても、デジタルな世界においても変わらない、普遍的な学びの在り方です。鼎談を締めくくるにあたり、今度さんは「メディアとどう付き合うかを考えることは、結局“どう生きるか”を考えること」と述べ、DC教育が単なる技術教育ではなく、子どもたちの“生き方教育”であることをあらためて確認しました。

本鼎談は、メディア教育の始点を幼児期に据えることの重要性と、保護者・学校・社会がいかにして子どもたちのデジタルとの関係を育んでいくかを多角的に掘り下げるものでした。共通するキーワードは「信頼」と「対話」、そして「探究」です。今後、私たちが目指すべきDC教育は、世代や立場を超えて対話し続ける中でこそ、真に子どもたちの未来を支える力になることを、本セッションは教えてくれました。