2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ札幌」は第四回の開催となります。

本記事では、第4回リアルゼミから、北海道森高等学校 五十嵐賀子先生の実践報告の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

地方校のリアルとICT活用の現在地

北海道森高等学校の五十嵐賀子先生は、自校におけるICT活用の実態と、その中で見えてきた生徒の課題、さらにはそれを乗り越えるためのデジタル・シティズンシップ教育の実践について報告を行いました。森高校は道南に位置する、全校生徒が1学年1クラスほどという小規模校であり、地域の特色として、港町であることや、家庭の事情から放課後の活動に制約がある生徒が多いことなどが挙げられます。こうした現実の中で、ICTをどのように教育活動に活用するかという問いは、単にツールとしての導入にとどまらず、教育の在り方そのものを問うものとなっていました。

森高校でもGIGAスクール構想のもと、2022年度より1人1台のChromebookが導入され、授業や行事、さらには校務での活用が始まりました。特に印象的だったのは、各教科での創意工夫あふれるICT活用事例です。たとえば、英語の授業では発音練習に録音機能を使い、生徒が自分の音声を提出し教員からフィードバックを受ける取り組みが行われていました。情報の授業では、アプリを用いて手話や人体構造を学ぶなど、可視化とインタラクティブな体験を通じて理解を深める工夫がされていました。

また、校外活動でもICTの存在感が増しています。学校祭では生徒会が中心となり、学校祭のホームページを作成。そこに役割分担や体育館の利用スケジュールを反映させ、生徒たちはそのページを随時確認しながら準備を進めました。教室外でもChromebookは“学びのハブ”として機能し、生徒同士でフォームを使ってアンケートを集めたり、写真データを提出し合ったりする姿が日常になっていたといいます。こうした取り組みから、ICTは単なる道具ではなく、生徒が主体的に学びをマネジメントする手段として根づきつつあることが感じられました。

表面化した課題とデジタル・シティズンシップ教育への展開

一方で、ICTの急速な導入に伴い、生徒の間ではネットトラブルも散見されるようになりました。中学校から引き継いだ情報によれば、SNSでの不用意な書き込みによる人間関係の悪化、インターネット上で知り合った人とのトラブル、家庭での端末利用における過干渉と放任のギャップなど、大小さまざまな課題が挙げられていました。これらの問題の根底には、「情報モラル」は知っていても、「自分の行動としてそれをどう実践するか」という点での不足があると五十嵐先生は指摘します。

そこで五十嵐先生は、入学後すぐの1年生を対象に、KDDIによる「携帯安全教室」を活用し、情報モラルの基礎教育を実施しました。しかし、それだけでは十分とは言えません。SNSやスマートフォンはもはや生徒にとって生活の一部であり、「ルールを守りましょう」という指導では、自律的な行動はなかなか育ちません。そこで、より広い視野と実践的な力を育むための次のステップとして、「デジタル・シティズンシップ教育」へと移行することを決断しました。

その第一歩として、五十嵐先生は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターおよびCode for Japanの支援を受けた出張授業を1年生の「情報I」の授業内で実施しました。授業は2日間にわたって構成され、1日目はSNSやソーシャルメディアの利便性と社会的責任について学ぶ講義形式の授業を行い、2日目には「自分たちが地域をよりよくするために、どんなアプリがあったらよいか」を考える、いわば“シビックテック体験”を行いました。そこでは「Figma」というツールを用い、アプリのプロトタイプを自ら設計する演習が展開され、生徒たちは初めて触れるUXデザインやユーザー視点の思考に悪戦苦闘しながらも、真剣に取り組んでいました。

たとえば、あるグループは「高齢者のための買い物支援アプリ」を構想しました。森町では高齢化が進み、交通手段の確保が難しい人も少なくない中で、配達と通販を組み合わせた地元密着型のアプリは、生徒たちにとって身近な課題として切実なものだったのです。このように、「地域課題を自分たちの視点で捉え、ICTの力で何かを変えられるかもしれない」と感じられる体験は、まさにデジタル・シティズンシップ教育の中核を成すものだといえるでしょう。

地域との共創をめざしたプロジェクト型学習への進化

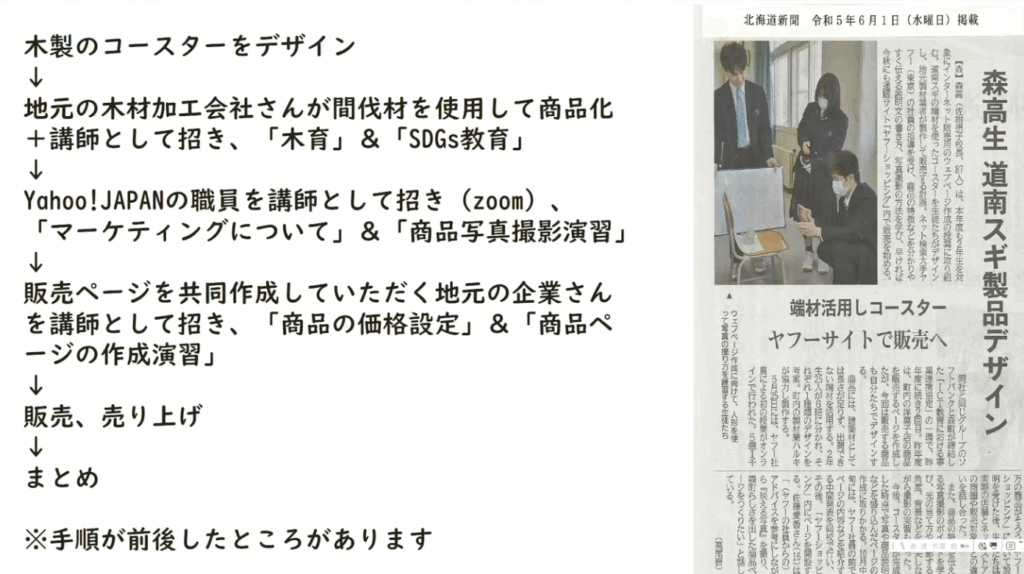

こうした実践を土台に、五十嵐先生が次に取り組んだのが、2年生の「キャリアラーニング」授業におけるプロジェクト学習でした。この授業では、Yahoo! JAPANが監修する「IT人材育成プロジェクト」の枠組みを活用し、生徒たちが地域企業と連携しながら、商品開発からプロモーション、販売戦略までを一貫して考える学びに挑戦しています。森高校では、町内の木材加工会社と連携し、生徒が自らデザインした木製コースターを製品化。それを地元の呉服店が販売するという、地域全体を巻き込んだ実践へと展開されました。

ここで生徒たちは、価格設定やキャッチコピーの検討、商品写真の撮影、販売ページの構成など、まさに“実践的なデジタル活用”の連続に取り組みました。マーケティングや収益構造の理解も必要となるため、専門家からの指導も受けつつ、生徒たちはChromebookと向き合いながら、現実のビジネスをデザインしていきます。この取り組みを支える思想が、デジタル・シティズンシップの根本にある「社会参加の力」であり、五十嵐先生は「学びは社会に関わってこそ意義がある」と強調されました。

また、生徒たちにとって大きな励みとなったのは、「自分たちのアイデアが商品になる」「町の人に買ってもらえるかもしれない」という、社会とのリアルな接点でした。商品をインターネットで販売するという経験は、ICTの“活用”ではなく“社会参画”として機能し、生徒たちに「使う責任」や「他者への影響を考える視点」を自然と芽生えさせていきました。

五十嵐先生は最後に、こうした実践が可能になった背景には、1年次から段階的に取り組んできた情報モラル教育の土台があったと振り返ります。知識だけではなく、行動を通じて身につける教育、そして地域との連携によって「自分ごと」としての課題意識を醸成する教育の重要性を語りつつ、今後は他校との連携や保護者との協働など、より広いコミュニティ全体での学びの共有に期待を寄せました。森高校のような小規模校だからこそできる柔軟な取り組みは、他の地方校や都市部の学校にとっても貴重なヒントとなるはずです。