2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ広島」は第五回の開催となります。

本記事では、第5回リアルゼミの冒頭に行われた上智大学 教授 那須正裕先生による基調講演「デジタル学習基盤時代の子供たちに望まれること〜「教える教育」から「環境による教育」へ〜」の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

教育の根底にある二つの壁——正解主義と同調圧力を乗り越える

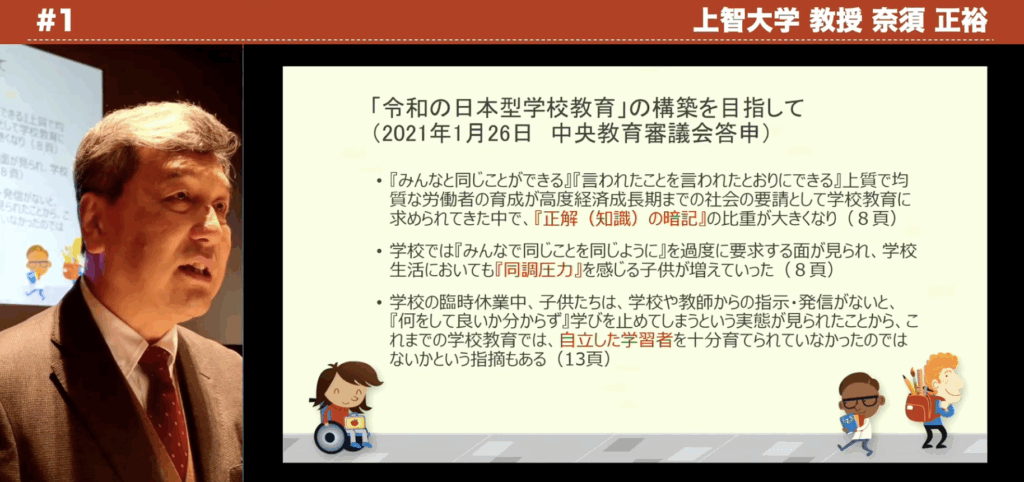

上智大学の那須正裕教授は、基調講演において、現代の日本の教育が直面している二つの根本的な課題を明確に示しました。それが、「正解主義」と「同調圧力」です。那須教授は、2021年に出された「令和の日本型学校教育」提言を起点に、日本の教育の変革の必要性を語り、従来の教育の価値観が変容しつつあることを強調しました。

まず「正解主義」について、教師があらかじめ用意した“正解”を、生徒が当てにいくような学習スタイルを問題視しました。このような学習では、生徒は知識を受け取る受動的な存在であり、自ら思考し、他者と意見を交わしながら知識を構築する力を身につけることが困難です。これに代わり、那須教授が推進するのは「最適解」や「納得解」を目指す学びであり、学習者が場面ごとに必要な情報を集め、それらを再構成しながら答えを導き出すプロセスを重視するものです。

また「同調圧力」についても、日本の教育現場では、皆が同じタイミングで、同じやり方で、同じように行動することが過度に求められていると指摘しました。これは子どもたちの自己表現や主体性を抑制し、結果的にいじめや不登校の要因にもなり得るものです。特に中学校では6%を超える不登校率という現実が、こうした画一的な教育の限界を示しています。

那須教授は、これらの「壁」を乗り越える鍵が、「自律した学習者」を育てることにあると訴えます。つまり、子どもたちが自らの意志で学びを組み立て、他者と協働しながら学び合う力を培う教育へと、教育のパラダイムそのものを転換する必要があるのです。

教育の歴史に見る「一斉指導」と「個別最適化」の系譜

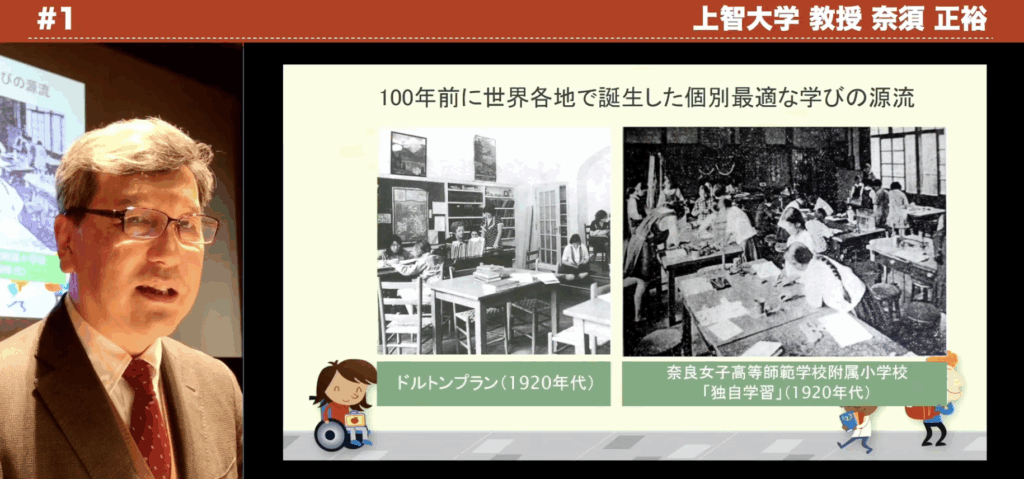

那須教授は講演の中で、教育の現在を読み解くためには、その成り立ちと背景を理解する必要があると述べました。特に注目すべきは、「一斉指導」というスタイルが近代国家の制度的要請から生まれたこと、そしてそれが必ずしも最良の方法ではなかったという歴史的事実です。

一斉指導は19世紀の近代国家において、大量の国民を効率よく教育する必要性から生まれた仕組みでした。日本においても、明治期にフランスやドイツの教育制度を参考にしながら導入され、いかに「安上がりに」教育を展開するかが重視されていたのです。那須教授はこの仕組みを「最大多数の最大幸福」の原理に基づくものと表現し、それによって中間層の8割に焦点を当てた教育が成立していたと語ります。

しかし、このスタイルの教育では、少数派の子どもたち、例えば特別な支援が必要な子どもや、特定分野に才能を持つ「タレンテッド」な子どもたちにとっては、かえって学びの障壁となることが多かったのです。那須教授は、こうした子どもたちが「普通」や「平均」の枠に無理に収められることによって、学びの喜びやモチベーションを失ってしまう現状を憂いています。

このような背景を踏まえ、教授が提唱するのは、「個別最適な学び」と「学習の個成果(こせいか)」です。つまり、教師が子どもの特性に応じた学習支援を行う「指導の個別化」と、子ども自身が多様な教材や学習環境から最適な方法を選び、自ら学習を構築していく「学習の個成果」を統合的に実現することが求められています。

教育とはそもそも「1人1人の子どもが、自分らしく幸せに生きるための権利を保障する営み」であると語る那須教授は、すべての子どもがオーダーメイドの学びを実現できる社会の必要性を、改めて強調しました。

教師が教えすぎない教育へ——環境による教育の可能性

続いて那須教授は、「教師が教えない授業」すなわち「環境による教育」の有効性について、具体的な実践例を通じて語りました。幼児教育を例に挙げ、そこでは教師は子どもたちに直接知識を教えるのではなく、良質な学習環境を用意し、子どもたち自身が選択しながら活動していくことを重視していると述べました。

具体的には、図工の授業における「単元内自由進度」の考え方が紹介されました。これは、単元の全8時間分の授業を子どもたちに委ね、学習内容や進度、使用する教材などを自ら判断して構築する授業スタイルです。教師は単元の初めに課題を提示するだけで、以降は子どもたちが各自のペースで学びを進めていきます。那須教授は、これを「図工のように社会科や国語でもやればいい」と話し、学習の主体を子どもに移すことで、自己調整学習力やメタ認知能力が育まれると強調しました。

また、学習の過程で子どもが困難にぶつかった時、すぐに教師が答えを与えるのではなく、本人が失敗し、試行錯誤を通じて乗り越えていく経験を重視すべきだと述べました。これによって、子どもは「教えてもらわないと学べない」という依存的な学習観から脱却し、自らの学びに責任を持つ姿勢を培うことができます。

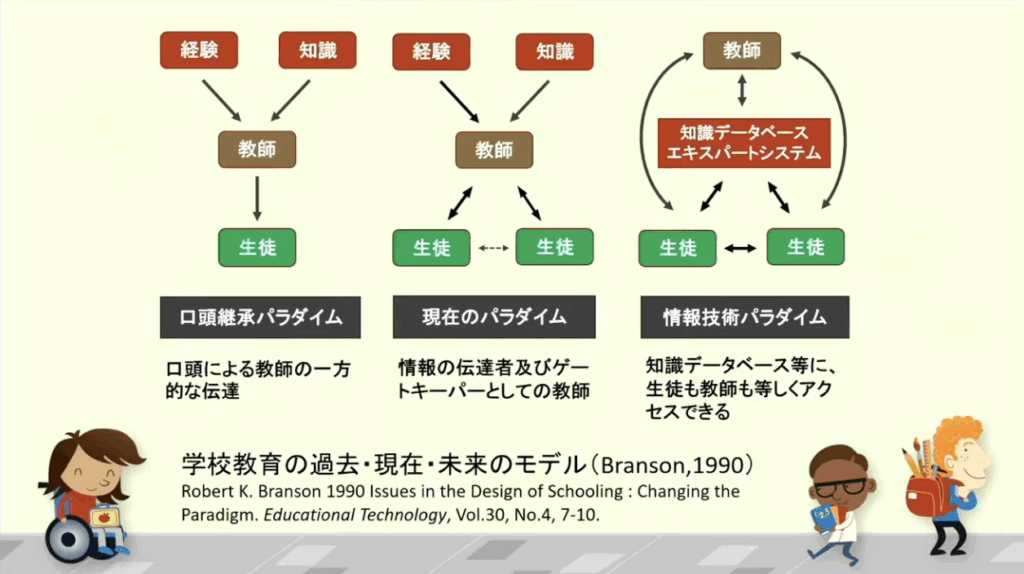

さらに、このような実践が可能になった背景にはICT環境の進化があります。GIGAスクール構想によって1人1台端末が実現し、子どもたちは必要な時に、必要な情報にアクセスできるようになりました。教師が「ゲートキーパー」として知識の提供を独占する時代から、子どもたちが自ら知識を獲得し、選択し、学びを構築する時代への転換が始まっているのです。

対面×非同期×分散という新しい学びの構造

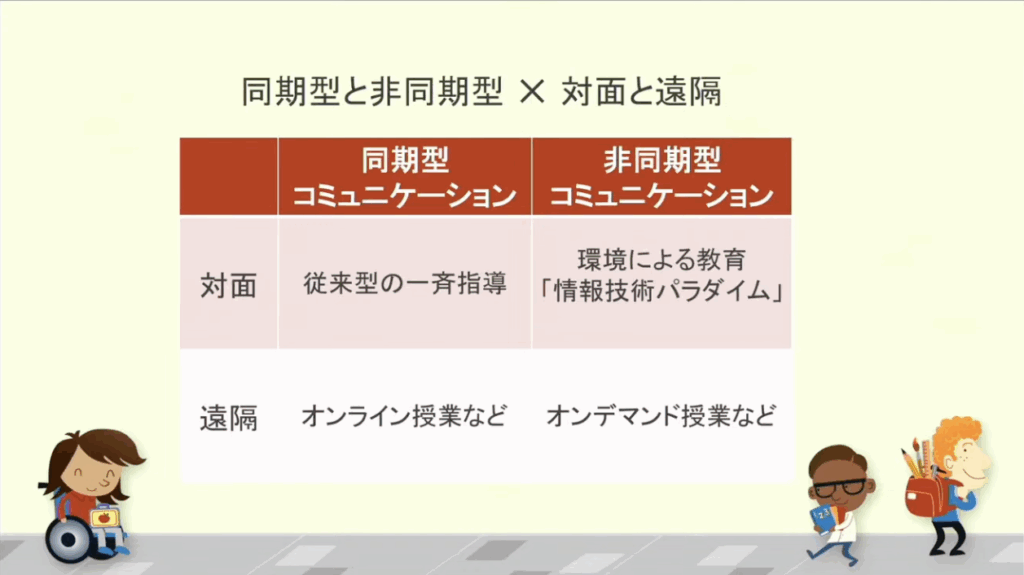

那須教授は、これからの教育を考える上で、「コミュニケーションの構造」そのものを見直す必要があると説きました。従来の「対面×同期×集中」というスタイル、すなわち一斉指導型の授業は、例えるなら「教師から一方的に電話をかけるようなもの」だと述べています。電話のような同期型のコミュニケーションでは、子どもたちは教師の都合に合わせて学ばなければならず、学習者の自由は大きく制限されます。

それに対して教授が提案するのは、「対面×非同期×分散」という新しい学びの構造です。非同期とは、いつでも自分のタイミングで学習できることであり、クラウド上の教材や動画、記録メディアなどを活用して、自分に合った時間・ペースで学ぶことが可能になります。対面でありながら非同期という一見矛盾するような構造こそが、実は現代のテクノロジー環境では実現可能であり、柔軟な学びを促す仕組みとなるのです。

さらに、こうした学びの形態は「学習起立訓練」のような形式主義的な指導を不要にします。子どもたちが主体的に時間管理を行い、自分の学びの責任を持つようになれば、教師が逐一指示を出さなくても、学びは自律的に進んでいくのです。

那須教授はこの構造を「環境による教育」とも呼び、これはすでに幼児教育においては一般的であり、小中高の教育にも十分適用可能であると力説しました。今後は、こうした対面×非同期×分散の形をベースに、オンラインやハイブリッド型の学習、地域社会との連携といった多様な教育スタイルが加速していくと見られています。

情報モラルからデジタル・シティズンシップへ——価値観の対話を軸に

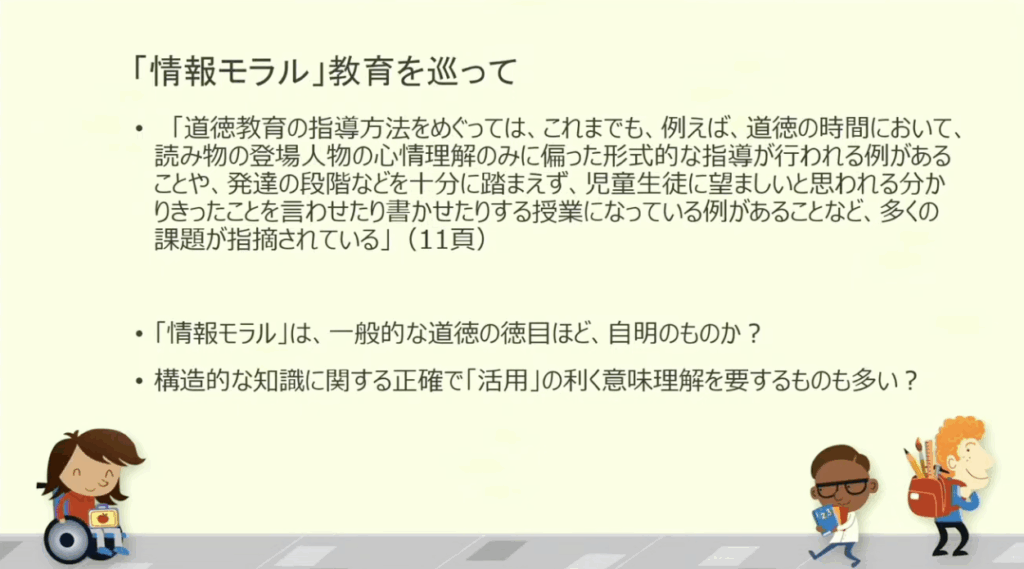

講演の終盤、那須教授は「情報モラル」と「デジタル・シティズンシップ」の関係についても言及しました。従来の情報モラル教育は、「してはいけないこと」を中心に据え、子どもたちに特定の価値観やルールを一方的に教え込む側面がありました。しかし、それは「自律的な市民」の育成という目標とは相容れない教育であると指摘します。

現行の道徳教育の改善指針にも、特定の価値を押し付けるのではなく、対立する価値観の中で誠実に向き合う力を育むことが重要であると明記されています。那須教授は、まさにこの姿勢こそが、デジタル・シティズンシップ教育に求められる基本姿勢であると語りました。

つまり、デジタル技術に接する中で子どもたちが何に迷い、どのような選択に迫られ、そしてそれにどう対処していくのかを共に考えることこそが教育の本質であるということです。教師の役割は答えを与えることではなく、選択と責任の間にある“問い”に、子どもたちと共に向き合い、対話を重ねていくことなのです。

また、これからの社会において、テクノロジーは人々の生活に一層深く関わることになります。チャットGPTや生成AIのような道具も、今後は学習の場面にますます登場することでしょう。そうした環境においてこそ、子どもたちが自ら判断し、主体的に技術と付き合うための“シティズンシップ的視点”が求められているのです。

最後に那須教授は、「環境の変化に目を背けるのではなく、いかに共に育ち合うかを考えるべきだ」と呼びかけました。このメッセージは、教育に関わるすべての大人に対する強い提言であり、未来の学習者に向けた希望に満ちた指針でもあると言えるでしょう。