2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第六回の開催となります。

本記事では、第6回リアルゼミから、熊本市教育センター 教育情報班 指導主事・山下若菜氏の実践発表の概要をお届けします。 今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

「テクノロジーの良き使い手」としての子どもたちを育てる視点

山下氏は「テクノロジーの良き使い手になることを意識した授業を考える」というテーマで、自身のこれまでの実践と研修企画の取り組みについて報告を行いました。かつて小学校教員として教壇に立っていた山下氏は、当時からICTを活用したクリエイティブな授業づくりに取り組み、現在は教育センターで教員研修などの立案・実施に携わっています。今回の発表では、現場での子どもたちの学びと、研修担当者としての支援体制づくりの両面から、デジタル・シティズンシップ教育の実践的展望が語られました。

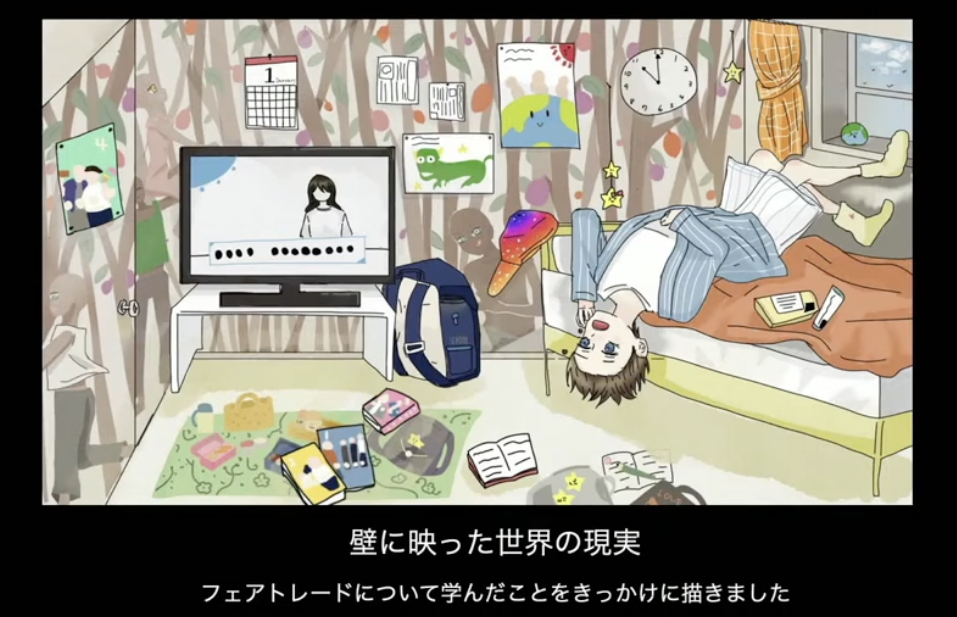

発表冒頭、山下氏は「デジタル技術を“便利に使える子”を育てるのではなく、“社会の中で適切に活かせる子”を育てることが重要です」と語り、テクノロジーとの関わりを“リテラシー”ではなく“市民性”の観点から捉える必要性を強調しました。小学校での実践例として、国語の単元に「フェアトレード」を扱った探究的な学びを紹介しました。子どもたちはフェアトレードの現場に携わる大人に取材したり、動画制作やポスター作成、デジタル絵本づくりなどを通して、自分たちの考えを発信していきました。実際に企業とのコラボレーションが実現し、教室での学びが社会へと広がる経験となったのです。

このような実践を通して、子どもたちは「ただICTを使う」のではなく、「誰のために、どのように使うのか」を考えるようになりました。山下氏は「表現することで誰かの役に立てる」「発信が社会とつながる」という体験が、テクノロジーを“味方”にする第一歩になると語ります。そして、「子どもたちの多様な特性や関心が、ICTという手段を通じて豊かに表出していく様子に、教育の可能性を感じました」と実感を込めて述べました。

教師が先に変わることで、子どもたちの変化が生まれる

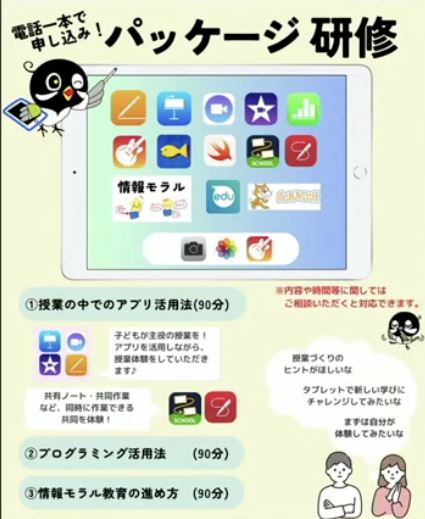

現場の教員として培ってきた山下氏の視点は、現在の教育センターでの研修企画に活かされています。発表の後半では、熊本市が取り組む「パッケージ型研修」の実施体制について紹介されました。これは、学校現場のニーズに応じて研修内容を柔軟にカスタマイズし、指導主事が学校に出向いて支援を行う仕組みであり、ICTの具体的活用法、プログラミング教育、情報モラル教育の3本柱を中心に展開しています。

中でも、情報モラルに関する研修では、単なるリスク啓発に留まらず、「メディアとの上手な付き合い方」をテーマに、「考え合う場」を設計する工夫がされています。たとえば、総務省の「家庭で学ぶデジタル・シティズンシップ」教材を活用し、子どもたちに「家庭でどんなふうにタブレットを使っているか」を可視化させ、その背景にある保護者の思いや家庭のルールを共有する時間を設けることで、「押し付けるルール」ではなく、「自分で考える行動選択」へと促す設計となっています。

研修を受けた先生方からは、「実際の授業でそのまま使える内容だった」「子どもと一緒に考えるスタイルに納得できた」といった声も多く寄せられているとのことです。山下氏は「教師自身が変化の当事者になることが、子どもたちの姿勢にも直結します。先生たちが“楽しそうに学ぶ姿”を見せることが、子どもたちにとって最も力強い教育メッセージになる」と述べました。

また、研修の中では「デジタルの活用は特別なことではない」という認識を育むために、学習者用端末だけでなく、日常的な校務の中でのICT利活用についても提案されており、現場の働き方改革や教育の質の向上にもつながるよう設計されています。こうした包括的な支援は、自治体規模での文化醸成にも貢献しており、まさに“教師がアップスタンダーになる”ための支援体制であるといえるでしょう。

子どもと共に歩む「創造」と「対話」の学び

山下氏の実践の核にあるのは、「子どもと共に学び、共に創る」というスタンスです。たとえば、動画づくりやプレゼンテーション活動では、「誰かに届ける」という意識を持たせることで、子どもたちはただ“提出するため”ではなく、“伝えたいから工夫する”ようになります。そのプロセスにおいて、「構成を考える力」「相手意識」「問いを深める力」など、多様な学力が統合的に育まれていくのです。

また、山下氏が紹介した「失敗も開示する授業」のエピソードも印象的でした。授業中のトラブルや操作ミスを、教師が「ごめんね、ちょっと失敗しちゃった」とオープンに共有することで、子どもたちも「失敗しても大丈夫」「一緒に考えればいいんだ」と安心できる雰囲気が育まれるといいます。これはまさに、デジタル・シティズンシップ教育が目指す「対話を通じた市民的な資質」の育成と重なるものです。

最後に山下氏は、「子どもたちがテクノロジーを活用して“自分らしくいられる”学びの場を、これからも現場の先生たちと一緒につくっていきたい」と語りました。デジタルはあくまで手段であり、子どもたちの“声”や“感性”を引き出すための媒体です。そしてそれを生かすのは、教師の問いかけと姿勢なのだという確信が、実践全体を貫いています。

熊本市教育センターが展開する実践は、ICT活用の先進的な技術に頼るのではなく、「誰でもできる」「やってみたくなる」構造と文化を広げる地道な活動です。そこには、“指導者”ではなく、“共に悩み、共に考える伴走者”としての教職員の姿がありました。これこそが、テクノロジーを“市民的に”使いこなすための第一歩であり、熊本市の教育が全国のモデルケースとなる所以ではないかと感じられる発表でした。