2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、信州大学名誉教授の東原義訓先生の基調講演の概要をお届けします。

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

子どもにとっての「当たり前の道具」としてのコンピューター活用を目指して

東原義訓先生の基調講演は、GIGAスクール構想に基づく教育の再構築と、その本質的な目的である「子ども主体の学びの実現」に立ち返ることを促すものでした。冒頭、先生は金沢の町並みを早朝に散策された際に目にした地震の爪痕や風景の美しさを交えながら、現在の社会の不安定さに触れ、そうした環境下でデマや情報の錯綜がどのように人々の判断を狂わせるかを語られました。この現象は、デジタルシティズンシップ教育が扱う「情報の真偽を見極める力」や「冷静な判断力」といった能力と深く関係しており、子どもたちがそのような社会のなかでいかにして健全に情報と向き合い、自立した市民として育つかが大きな課題であると指摘されました。

その上で東原先生は、今日の講演の導入として、ご自身が偶然再発見した1989年(平成元年)に発行された雑誌『NEW教育とコンピュータ(学研)』に掲載されていた未来予想的な記事について紹介されました。その記事では、子どもたちが日記や落書き、連絡帳を自由に使いながら、自らの考えを記録し、共有し、学びを個別に進めていくというICT活用の未来像が描かれており、その多くが現在の技術では既に実現可能であるにもかかわらず、学校現場では未だに実装されていないという現実に対して問題提起を行いました。「子どもが自分のために使うコンピューター」という原点に立ち返り、授業でのICT機器の活用を「教えるための道具」から「学ぶための道具」へと転換する必要性を強調されたのです。

さらに、講演では「2nd GIGA」の展開に向けた課題として、子どもにとってコンピューターが当たり前の道具になるような環境整備と、その思想の普及が欠かせないと説かれました。特に、現場の教員や教育関係者が、その重要性を校内外へと広めていく「共感の輪」をつくることが鍵であり、同時に、「なぜあの先生はそういう授業をするのか?」と周囲が思うような教育観の違いにも向き合って、対話と共有を重ねることの意義を強調されていました。講演は単なる政策批判にとどまらず、個々の実践者がどのように変化を促し、現場を変えていけるかという具体的なアクションの提案として展開されていたのが印象的でした。

時間基準から個別最適へ――教育の設計思想を問い直す

東原先生は、教育の設計において「時間」という要素が過剰に絶対視されている現状を指摘されました。特に、日本の教育は「時間割」や「45分授業」「テストは30分間で全員一斉に行う」といった枠組みに縛られすぎており、そのことが子どもたちの多様な特性や学習スタイルを活かしきれない要因になっていると述べられました。

その象徴的な実例として、東原先生が監修された卒業論文研究のデータを紹介されました。ある学級で算数の15問の問題を子どもたちに解かせ、解き終わったら退室してよいというルールで取り組ませたところ、最も早い子と遅い子の所要時間には3倍もの差があることが判明したのです。しかし、正答率にはほとんど差が見られなかった。この結果は、「時間がかかる子=できない子」「早くできる子=できる子」という思い込みが誤っていることを示すと同時に、「人間の情報処理速度には最大で3倍の幅がある」という「スリータウ原則(Three Tau Principle)」の再確認にもなったとのことでした。

このようなデータを通じて先生が訴えたのは、教育現場における「一律の時間枠」からの脱却と、個々の学びの進度やプロセスに応じた柔軟な設計への転換の必要性でした。特にデジタル教材やAIツールの活用は、子ども一人ひとりの進度やつまずきに合わせた個別最適な学びを実現する可能性を秘めており、それを時間的制約のもとに制限してしまうのは極めてもったいないというメッセージが込められていました。

また、文部科学省が提示する「多様な児童生徒像」や「認知特性への配慮」に基づく個別最適な学びの促進策を取り上げながら、従来の画一的な指導方法からのシフトが国レベルでも進みつつあることを紹介されました。その上で、こうした方針を本気で現場に根づかせるためには、時間を基準とした教育設計そのものを見直すことが避けて通れないのだという強い提言がなされていました。

セルフラーニングタイムの導入とその実践的成果

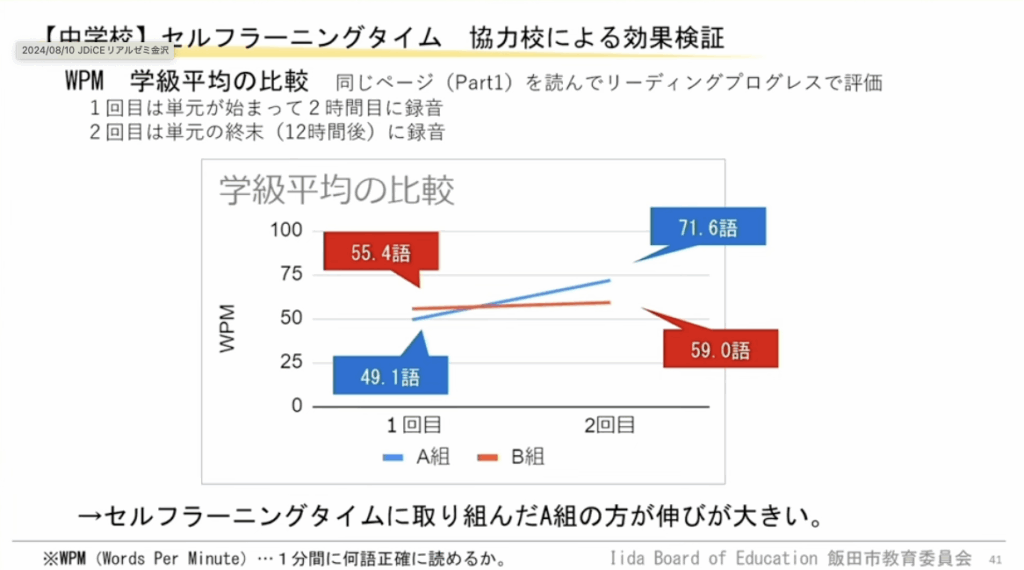

東原先生の講演では、長野県飯田市における先進的な実践として「セルフラーニングタイム(自学自習の時間)」の取り組みが紹介されました。この取り組みでは、英語の授業の一部を生徒に任せ、自律的な学習の時間として確保することで、自己調整力や学びへの意欲を高めることを狙いとしています。具体的には、Microsoftの「リーディングプログレス」や「イマーシブリーダー」などのAI機能を用いて、生徒自身が自分の発音を確認し、課題の進度を記録しながら、主体的に学ぶ環境が整えられているという点が注目されました。

この取り組みの成果は明確で、生徒たちの成績向上に寄与しただけでなく、特に学力中下位層の生徒の成長が顕著であったことがデータでも確認されています。また、学習への意識調査においても、「自分で目標を立て、やり遂げることができた」「挑戦や失敗を繰り返しながら問いに取り組めた」「学んだことを自分で使ってみようという気持ちになった」など、自律的な学習者としての成長を示す回答が多く見られたとのことです。

この取り組みは飯田市内のある学校で始まり、やがて隣接校へと波及し、2024年4月時点では市内全中学校での導入が決定するまでに広まりました。セルフラーニングタイムの定着にあたっては、単に時間を与えるだけでなく、生徒が自分自身の課題を把握し、ツールを正しく活用するための指導と設計が不可欠であると先生は強調されていました。加えて、「委ねすぎ」は放任であり、教員の専門性を発揮しながら「適切に任せる」ことが重要だというバランス感覚が、実践の質を左右するのだと指摘されていたことが非常に印象的でした。

また、英語以外の教科への応用も可能であり、時間や空間を柔軟に使う発想を持つことで、学びの選択肢は大きく広がることを感じさせる事例でした。とりわけ、自己評価・他者評価・学習ログなどのデータを使った学習プロセスの可視化とその活用は、今後の学習評価や指導改善のあり方にも示唆を与える内容でした。

共同的な学びの深化と教員のパラダイムシフト

講演の終盤では、個別最適な学びと並行して「共同的な問題解決」へのシフトが重要であるという視点が示されました。東原先生は「他者参照」から「他者との思考の交差」へと発展していく「対話的な学び」の段階を5つに整理し、単に発表や意見交換にとどまらない「修正・創造」レベルの対話が目指すべき姿であると説明されました。すなわち、自分と異なる考えと出会い、互いに影響し合いながら新しいアイデアや価値を共創することこそが、今後の学びに求められる本質的な対話であると語られたのです。

このような対話の実現には、ICTの活用が大きな力となります。生徒がタブレット端末に記入した意見をクラス全体で共有し、友達の意見に対して質問や反論、賛同を文字で返す。さらには、そのやり取りをもとに自分の考えを「バージョンアップ」して再表現する、という授業設計が紹介されました。このプロセスによって、従来の数名の「発言者」によって形成されていたクラスの学びが、クラス全員の思考の交差点へと変化し、個々の考えの深まりと広がりが生まれるのです。

さらに、長野県高森町の中学校で行われた「構造化」の授業も紹介されました。これは、1人1人の意見をデジタル上で可視化し、それらをグループ化、関係づけ、再編成していく活動を通じて、問題解決に至る手順や論点の整理を行うものです。このような「構造化」を取り入れることで、生徒の思考は飛躍的に整理され、複数の視点から課題を捉える力が養われていくことが期待されます。

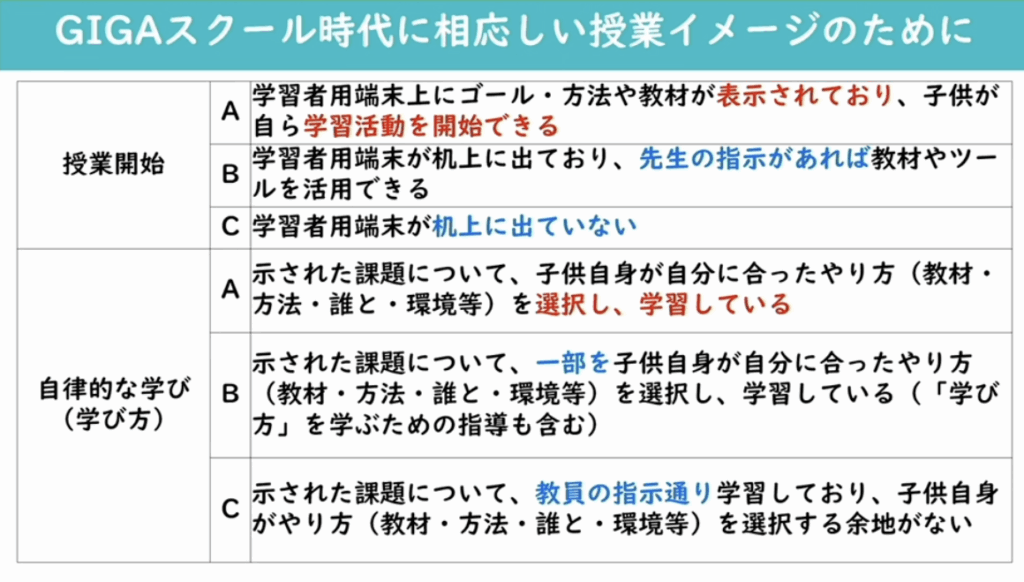

講演の最後では、先生がまとめられた「GIGAスクールにふさわしい授業チェックリスト」を紹介されました。授業開始時の端末の扱い方から、生徒のアウトプットの質、対話の設計、学習評価の在り方までを可視化し、教員が自己評価を通じて「授業観のリニューアル」に取り組む手段として提示されていました。これらの取り組みを通じて東原先生が最も訴えたかったのは、「子どもが変わる」ためにはまず「大人が変わる」ことが不可欠であり、そのための第一歩として自らの教育観を問い直す必要があるということでした。