2022年度より、デジタル・シティズンシップ教育の実践者の皆様が集う対面式イベント「リアルゼミ」がスタートしました。本事業はKDDI財団の支援を得て実施しており、この「リアルゼミ熊本」は第七回の開催となります。

本記事では、第7回リアルゼミから、宮澤優子先生(伊勢市教育委員会)とJDiCE共同代表理事・坂本旬氏との対談の概要をお届けします。

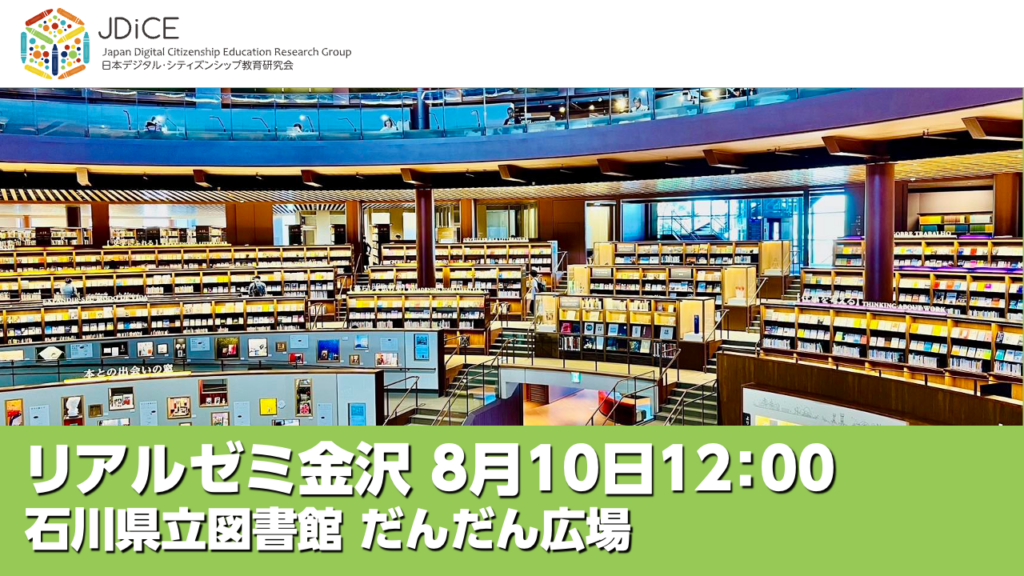

今後のDC「リアルゼミ」にぜひ参加されたい方、オンラインで視聴されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。

図書館から始めるデジタル・シティズンシップ──学校図書館と公共図書館の役割再考

イベントの最後に行われた伊勢市教育委員会の宮澤優子先生と、JDiCE共同代表理事の坂本旬氏による対談のテーマは「図書館から始めるデジタル・シティズンシップ」。これまで学校現場でDC教育(デジタル・シティズンシップ教育)を推進してきた二人が、図書館という場に着目し、デジタル時代における新たな学びの拠点の在り方について語り合いました。

冒頭、宮澤先生はこれまでのご自身の経歴──学校司書からスタートし、現在は伊勢市教育委員会で子ども読書活動の活性化を担っていること──を簡潔に紹介されました。元学校司書として、またICT担当として、現場の教員と協働しながらICT活用を推進してきた経験があり、その中で「図書館が情報センターとしての機能を果たせていない現状」に強い問題意識を持ったことが今回のテーマの背景にあると語ります。

坂本氏は、「日本の学校図書館では、依然として読書センター機能ばかりが強調されがちであり、情報センターや学習センターとしての本来の三機能のうち、後者二つが十分に発揮されていない」と応じました。図書館の役割を「本を借りるところ」「静かにするところ」に限定してしまっているのは、学校内部だけでなく、保護者や地域社会にも共通する認識であり、その固定観念を変えていく必要があると述べます。デジタル・シティズンシップとはまさにその“変化のマネジメント”を担う教育であり、図書館がその実装の場となるポテンシャルを持っているという点で、両者の意見は一致していました。

宮澤先生は、教育委員会の立場で市内の学校や公共図書館と関わる中で、「図書館という空間を活かした情報活用教育」や「保護者との接点づくり」を再構築していく必要性を実感していると述べました。特に印象的だったのは、坂本氏の「公共図書館はデジタル・シティズンシップ教育の地域拠点になり得る」という視点に対して、宮澤先生が「図書館は“知の交差点”であるべき」というビジョンを重ねたことでした。学校でも家庭でもない第三の場として、図書館が子ども・保護者・教員をつなぐ情報リテラシーと市民性教育のプラットフォームになる可能性が強調されました。

教育現場の“バブル”を打ち破る図書館の可能性

対談の中盤では、坂本氏が「デジタル・シティズンシップ教育を広げるうえでの最大の課題は“教育バブル”にある」と語ります。教育バブルとは、同じような意識を持った関係者の中でのみ実践や対話が進み、広がりや浸透が十分に社会に届いていかない状態を指します。リアルゼミのようなイベントに参加するのはいつも同じ顔ぶれであり、それが教育界全体の課題共有や政策反映に結びつきにくいというのです。

宮澤先生は、この現象を「図書館を通じて突破できる」と応じました。図書館は年齢・職業・関心領域を問わず、誰でも訪れることができる場であり、教育の専門家以外の人たちとも自然につながれる社会的ハブであると語ります。その特性を生かして、保護者や地域住民に向けたデジタル・シティズンシップの情報発信やワークショップを開催することで、バブルの内と外をつなぐことができるという提案は、多くの参加者にとって新鮮な示唆となりました。

さらに、坂本氏は「公共図書館が本気でDC教育を支える機能を持てば、教育行政よりも柔軟かつ速やかに地域に影響を与えることができる」と述べます。たとえば、保護者向けのリテラシー研修やデジタル端末の使い方講座、あるいは中高生を対象にしたワークショップなどを、図書館主催で展開できれば、学校では補いきれない“デジタルに関する悩み”を地域全体で受け止める構造が生まれるからです。

この点に関連して、宮澤先生は伊勢市での具体的な取り組みとして、学校から配布されたタブレットの家庭での扱い方について、家庭や保護者と「対話する仕組み」を作ろうと試みていることを紹介されました。坂本氏はこれに強く共感を示し、「保護者もまた“教えられる側”ではなく“共に考える市民”であるべき」というメッセージを重ねました。デジタル・シティズンシップ教育は、子どもだけでなく、保護者・教員・地域住民も含めた「社会の学び」であるという認識が、両者の対話を通じて鮮明になっていきました。

保護者と共に歩むデジタル時代の子育て支援

坂本氏はここで、「なぜ今、保護者を巻き込んだDC教育が必要なのか」という問いを改めて投げかけました。背景には、GIGAスクール構想によって端末が持ち帰られるようになったことに伴い、保護者が子どものデジタル利用に対して漠然とした不安を感じているという実情があります。これに対して、保護者自身が「理解する機会」や「語り合う場」を十分に持っていないために、誤解や過剰な制限が生まれ、結果的に家庭と学校との間にすれ違いが起こっているのです。

宮澤先生は、こうした課題意識から自身が学校現場で行った実践の一つとして、「家庭向けのデジタル・シティズンシップ宿題」を紹介しました。これは、動画視聴・保護者アンケート・子どもの振り返り・親子での話し合いをワンセットにし、端末を用いた学習活動に対する保護者の理解と参加を促すものでした。保護者は単に「同意」する存在ではなく、子どもの学びを共に支えるパートナーであり、その位置づけを丁寧に設計した取り組みであることが伺えました。

坂本氏は、この事例に対して「これはまさにデジタル・シティズンシップそのもの」と応じ、家庭教育が“デジタルに対応した形”に更新されていくためには、このような細やかな仕掛けが重要だと述べました。加えて、保護者を“情報リテラシーが低い集団”として見るのではなく、“変化のただ中にある市民”として対等な関係を築くことが必要だという姿勢を明言しました。

宮澤先生は、「学校の中だけで完結しない仕組みをどうやって外に開いていくか」という問いに対し、「学校図書館・公共図書館・社会教育施設・家庭・地域がゆるやかにつながるネットワーク」を構築していくことの必要性を訴えました。特に地方都市や小中規模自治体においては、学校だけでなく地域の社会教育機関の存在が不可欠であり、そうした施設の中で“図書館が旗を振る”という構図が今後ますます求められると語られました。坂本氏もこの提案に大きく賛同し、「DC教育の次なるフロンティアは、地域と家庭である」と強調されました。

学びの“交差点”を再構築するために──これからの提言

対談の終盤では、「これからのデジタル・シティズンシップ教育を誰が、どこで、どう進めていくのか」という具体的な提言へと話が進みました。坂本氏は、「学校だけに任せていては限界がある」と前置きしながら、「これからは“教える側”の市民を増やすフェーズに入る」と語ります。それは、教員や図書館職員だけでなく、地域の企業人、保護者、大学生など多様な市民が“学びの担い手”になるというビジョンです。図書館は、そうした市民教育の起点になることができる場であり、それが「交差点」としての本質的な意味だと位置づけられました。

宮澤先生は、この考えに呼応し、「私たち大人自身も、もっと自分の“市民性”を問い直さなくてはいけない」と述べられました。子どもに対して「デジタルを正しく使いなさい」と言う前に、大人自身が誤った情報に惑わされず、冷静に考え、他者と協調して行動できているかどうかが問われているといいます。だからこそ、「先生方だけにDC教育を任せるのではなく、“大人が育ち直す”という姿勢が社会全体に必要だ」と強く訴えられました。

坂本氏は、まさに「教員のマインドセットを変える前に、社会のマインドセットを変えなければならない」と応じ、DC教育が今後取り組むべき“社会変革”としての視点を明示しました。そのなかで、図書館は“情報リテラシー”と“対話”という二本の柱を持つ空間であり、単に情報を蓄積するだけでなく、「それをどう使うか」「誰と語るか」を支える機関であるべきだとまとめました。

対談の締めくくりでは、両者が「図書館を起点とした市民的学びの再構築」に向けて、今後も連携を強めていきたいと力強く語り合い、大きな拍手の中で幕を閉じました。このセッションは、デジタル時代における教育の再設計において、学校・家庭・地域のすべてをつなぎ直す鍵が“図書館”という場にあることを、静かに、しかし確かに提示するものとなりました。